なぜ充電・放電速度を測るべきか

スマートフォンに内蔵されたバッテリー情報は便利ですが、mA単位での正確な数値が必要になる場面があります。主な理由は次の通りです。

- 複数の充電器やケーブルを持っているとき、どれが最も速いかを比較したい。

- 低い充電残量から満タンまでの挙動を正確に追いたい。

- 充電中に急に速度が落ちるなどの異常を見つけたい。

- 特定のアプリや動作中の消費電力を定量化して省電力対策の効果を確認したい。

- 突発的な放電速度の変動が発生した場合、ハードウェア故障の可能性を疑える。

これらは目で見て分かる「体感」よりも、実測値に基づく方が原因特定や比較が容易になります。

測定方法の選択肢(概要)

主要な測定方法は次の3つです。

- スマホアプリ(例:Ampere)でBMSの電流を読む(簡単・無料)。

- USB電力計(USBに差し込む外付け計測器)でケーブル経路の電圧・電流を直接測る(精度が高い)。

- 専用実験環境でバッテリー端子にクランプして測る(研究用途、最も正確)。

日常用途では1か2が現実的です。以下はAmpereを使った実践的な手順と補足です。

Ampereアプリを使った具体的な手順

準備と測定手順:

- 測りたい状態を決める(例:最大充電速度、アイドル時放電、特定アプリ動作中など)。

- スマホの不要なバックグラウンド処理を停止するか、逆に計測したい負荷を起動する(ゲーム、動画再生など)。

- Ampereを起動し、表示が安定するまで15〜20秒待つ。

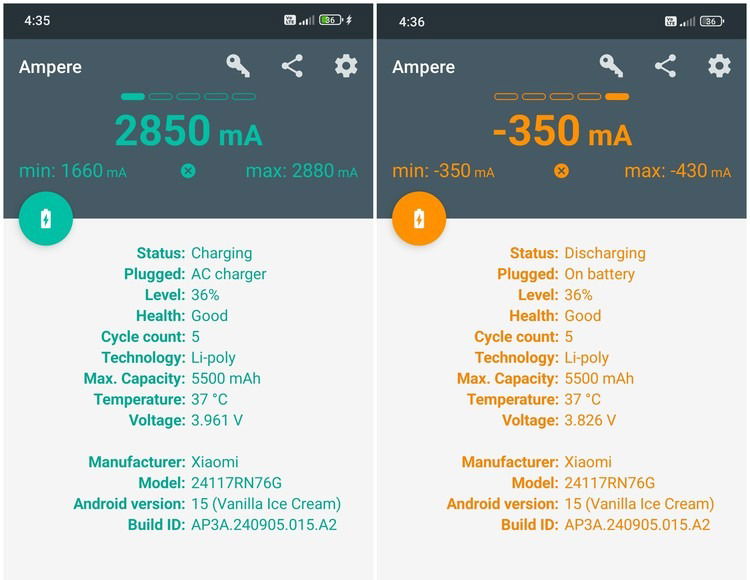

- 充電中は表示が緑、放電中は橙色になる。表示されるmAとV(電圧)を記録する。

- 必要なら複数回測定して平均を取る。

重要な表示:上段に表示される電流(mA)と電圧(V)。これらを使って消費電力や%/時間を計算します。

計算例:mAをワット(W)に換算する

手順:mAを1000で割ってA(アンペア)にし、電圧(V)を掛けます。

例:2850 mA ÷ 1000 = 2.850 A

2.850 A × 3.961 V = 11.29 W

この11.29 Wは「バッテリーに入る電力のうちBMSが計測する値」です。充電器の表示(例:33W)より小さくなるのが普通です。理由は変換効率、端末自体の消費、バッテリーBMSの分配や交渉などです。

計算例:mAを「%/時」に換算する

手順:mAをバッテリー容量(mAh)で割り、100を掛けます。

例:350 mA ÷ 5500 mAh × 100 = 6.36%/時

この値は理論上の目安です。実際の%変化は温度や電圧の違いで多少変動します。

BMS(Battery Management System)指標の限界を理解する

BMSはバッテリー端子の電流を直接読むので、手軽で実用的です。しかし次の点に注意してください。

- BMSの数値は内部ロス(回路、コンバータ、ケーブル抵抗など)を排した「電池端子の流入・流出」ベースです。充電器→端末までの総効率とは異なります。

- 急速充電時のプロファイル(低SOCで高電流、満充電近くで電流低下)を反映します。百分率(SOC)により数値は大きく変わります。

- 一部の端末やメーカーではBMSの公開精度が低い場合があります。その場合は外付けUNS電力計の利用を検討してください。

いつ測定が役に立たないか(反例)

- 端末が極端に高温または低温のとき。温度による保護回路が働き、結果が参考にならない。

- 非純正の改造ROMやroot済み端末でBMSの読み出しが改変されている場合。

- 充電器側が変動を繰り返す不安定な電源供給(折り畳み式USBケーブルや不良ポート)を使っていると、測定がぶれる。

より正確に測る代替手段

- USB電力計(USBインラインメーター)を使い、充電ケーブルの間に挿す。電圧・電流・ワット・通電時間が手元で見られる。

- PCと専用ツールでADBやログを取得して長時間の傾向を解析する(技術者向け)。

- 研究・評価目的ならバッテリー端子にフェーズのクランプメーターや高精度電源・負荷装置をつなぐ(危険を伴うため専門家のみ)。

測定のミニメソッド(短い実験手順)

- 目的を決める(最大充電、アイドル放電、アプリ別消費)。

- デバイスを再起動してクリーンな状態にする(必要なら飛行機モード)。

- Ampereを起動し、15〜20秒待つ。

- 画面上の電流と電圧を記録する。複数回測定して中央値を使う。

- mA→W、mA→%/時の計算を実施。

- 結果を比較して故障や改善点を評価する。

役割別チェックリスト

エンドユーザー(一般):

- 測りたい状態を決める(例:充電開始から10分の変化)。

- 公式充電器とケーブルを用意する。

- Ampereで3回測定して平均を取る。

- 異常な低下や急激な増加があれば写真を撮ってサポートに提出する。

技術者/修理担当者:

- 測定前に端末のログを取得する(可能ならADB)。

- 外付けUSB電力計でクロスチェックを行う。

- 温度、充電プロファイル(SOCごとの電流推移)を記録。

- 必要ならバッテリー交換やUSBポート点検を実行する。

受け入れ基準(テストケースの例)

- テスト: 低バッテリー(≤20%)から充電開始し、10分後の平均電流が仕様の70%以上を示す。

- 合格条件: Ampereの10分間平均が期待ワット数の60〜75%の範囲にある。

- 不合格条件: 10分間で平均が極端に低い(例:仕様の30%以下)か、電流が頻繁に0に落ちる。

参考的な数値ボックス

- 一般的なスマホバッテリー容量: 3000〜6000 mAh

- 充電器表記の公称値: 5W〜120W(スマホでは通常18W〜65Wが多い)

- Ampereでの期待値(目安): 充電器公称の60〜75%が多い(最高効率時、低SOCでの測定)。

(注:上記は一般的な目安です。端末ごとに挙動は異なります。)

リスクと緩和策

リスク: 高温時の充放電でバッテリーが劣化する。

緩和策: 充電中は直射日光や高温環境を避ける。リスク: 非純正・劣化ケーブルで誤った結論を出す。

緩和策: 公式または信頼できるケーブルで比較する。リスク: 単一点の測定で即断する。

緩和策: 複数回の測定と平均で判断する。

よくある疑問(Q&A)

Q: Ampereの数値はどれくらい信用できる? A: 日常的な比較や異常検出には十分です。厳密な測定結果が必要なら外付け電力計で検証してください。

Q: 充電器の公称出力と差があるのはなぜ? A: 端末の消費、変換ロス、充電プロトコルの交渉(PDやQC)などにより端末に届く電力は小さくなります。

Q: 放電測定でアプリがマイナス表示をするのは正常? A: 放電中は電流が負の値(消費を示す)になります。Ampereでは放電時に橙色の表示になります。

まとめ

バッテリーの充電・放電速度を測ることで、充電器やケーブルの比較、アプリ別の消費特定、ハードウェアの異常検出が可能になります。Ampereのようなアプリは手軽で有用ですが、精度を求めるならUSB電力計を併用すると良いでしょう。測定は複数回行い、温度やSOC(充電残量)などの条件を揃えて比較することが大切です。

重要: 測定中は端末を高温にさらさないこと。数値はあくまで目安として扱い、修理や交換の判断は総合的に行ってください。