このガイドは、普段の軽い作業でもノートパソコンが過剰に熱を持つ原因を分かりやすく解説し、ユーザーと技術者それぞれが取るべき具体的な手順とチェックリスト、問題の切り分け(トラブルシューティング)を提供します。専門用語は短く定義します。

用語(1行説明):

- CPU: 中央演算処理装置。作業量が増えると発熱する主要部品。

- GPU: グラフィックス処理装置。描画負荷で発熱する。

- サーマルペースト: CPU/GPUとヒートシンク間の熱伝導を高める素材。

なぜこのページを見るべきか(目的と関連ワード)

主な意図: ノートパソコンの過熱原因を特定して効果的に対処する方法を知る。 関連ワード(例): ノートPC 過熱, CPU 温度 測定, 冷却対策, BIOS アップデート, ラップトップ 風量不足

これら5つがノートパソコンを過熱させる主な要因

過熱は単に不快なだけでなく、パフォーマンス低下(サーマルスロットリング)、システムの不安定化、部品寿命の短縮を招きます。以下では各原因の仕組み、診断方法、短期・中長期の対処法を詳しく示します。

換気不足とエアフローの阻害

ノートパソコン内部の主要部品(CPU、GPU、電源回路など)は稼働中に熱を発生します。多くのモデルはヒートパイプやヒートシンクとファンで熱を筒抜けにし、側面や底面の通気口(ベント)から暖気を排出します。

日常でよくある状況:

- 膝上や布団、クッションの上で使用して通気口を塞ぐ

- 長時間の動画や配信で底面がこもる

- テーブルの端や窪みに置いて側面ベントを塞ぐ

解決策(短期):

- 平らで硬い面の上で使用する。膝上利用時はノート用のボードや薄いトレイを使う。

- すぐに使える応急処置として冷却パッド(ファン内蔵の台)を使う。電源接続時は特に有効。

清掃とメンテナンス(中期):

- 電源を切り、充電器を外した状態で外部の通気口に圧縮空気を軽く吹き付ける。噴射で内部ファンが空転しないよう、爪楊枝や細いツールでファンを軽く抑えておく。

- 3〜4ヶ月に1回を目安に外部の埃を除去。室内のホコリが多い環境(ペット、カーペット)では頻度を上げる。

内部清掃(必要ならば):

- ファンやフィンに埃が溜まっている場合は、底面パネルを外して内部クリーニングを行う。メーカー保証を損なう可能性があるので、保証期間中はメーカーサポートに依頼することを推奨します。

- 清掃時の注意点: ファンを圧縮空気で一気に回さない、静電気対策(アース)を行う、ネジを紛失しない。

重要: 通気口を塞ぐとファンが全開で回っても熱が逃げず、結果的に温度が下がりにくくなります。

CPU と GPU の高負荷(オーバーロード)

CPU/GPUは行っている作業量に比例して熱を発生します。ブラウジングや文書作成など軽負荷では発熱は小さいですが、動画編集、ゲーム、仮想マシン、複雑なデータ処理は大きな熱源になります。

診断方法:

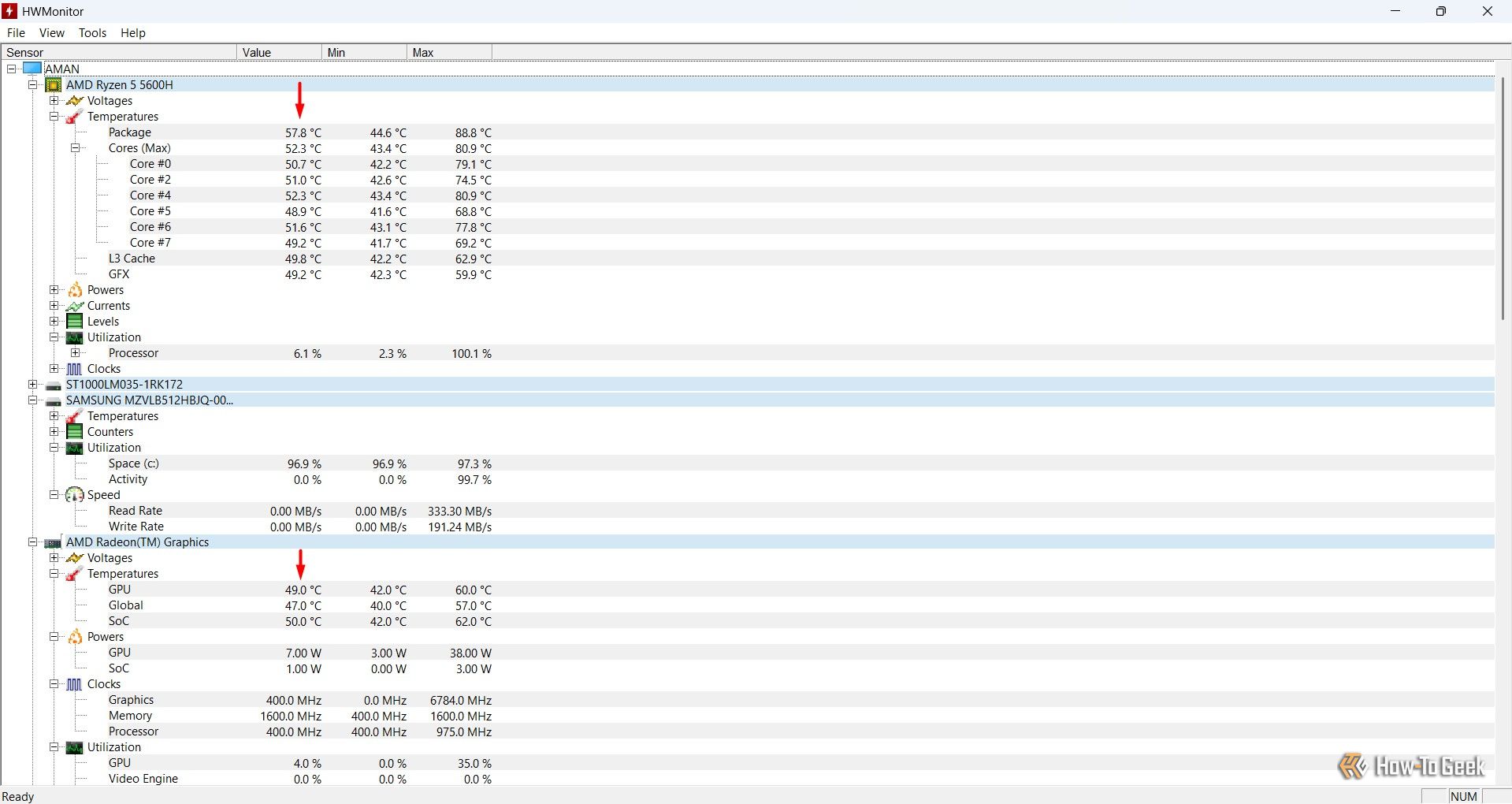

- HWMonitor、HWiNFO、MSI Afterburner、Task Manager(Windows)などでコア温度を確認する。

- CPUコア温度がアイドルで40〜60°C、負荷時で80〜90°C以上になると注意(機種や冷却設計により差があります)。

参考画像: CPU/GPU 温度を表示するツールの例

対処法:

- ソフトウェア側: 実行中のプロセスを確認して不要な高負荷プロセスを停止する。

- ドライバ: GPUドライバのバグで常に高性能モードになる不具合が過去にありました。公式フォーラムやサポート情報を確認して、該当する不具合があればドライバ更新で修正されることが多いです。

- 熱伝導改善: サーマルペーストやサーマルパッドが劣化すると熱移動が悪くなる。数年経過した機種は再塗布を検討(技術者に依頼するのが安全)。

代替アプローチ:

- ソフト的にGPUの最大パフォーマンスを制限する(電源プロファイルやGPU設定でスケーリング)。

- アンダーボルティング(CPU電圧の低下)で発熱と消費電力を抑える。ただし対応ツールと知識が必要。

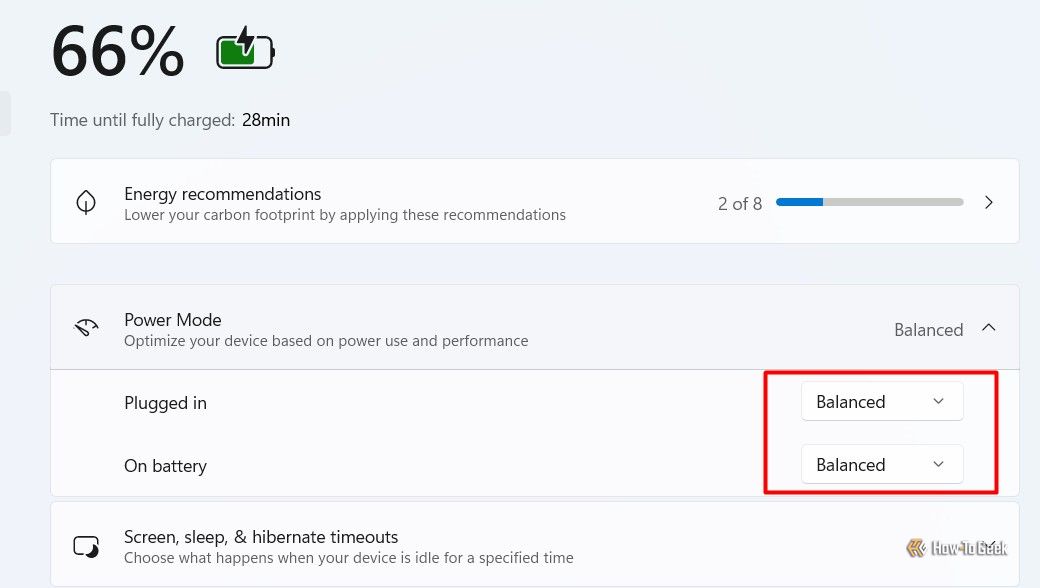

Windows の電源設定

Windows では「パフォーマンス優先」「バランス」「省電力」などのモードが選べます。「パフォーマンス優先」にしていると常時高クロック動作になり、発熱が増えます。

おすすめの運用:

- 軽作業時は「バランス」や「省電力」にする。

- 高負荷作業時のみ「高パフォーマンス」に切替える。

設定画面の場所(例): 設定 > システム > 電源とバッテリー > 電源モード

注意: ノートPCを常に高パフォーマンスにしておくとバッテリー劣化が早まり、発熱も持続するため長期的な故障リスクが上がります。

CPU ブースト(Turbo Boost)を無効化する方法

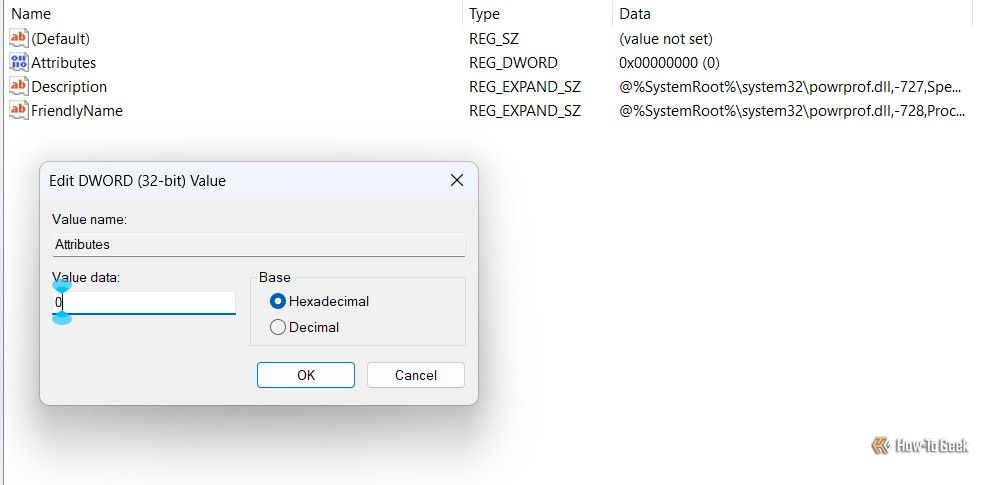

CPUのブースト機能は短時間で高いクロックを出し性能を引き上げますが、発熱も増えます。Windows レジストリと電源オプションからブースト挙動を制御できます。以下は手順の概要です(実行前に必ずバックアップを取ってください)。

- レジストリエディタで次の場所に移動します:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7右ペインで Attributes をダブルクリックし、値データ(Value data)に 0 を入力して OK を押す。

コントロールパネル > システムとセキュリティ > 電源オプション > プラン設定の変更 > 詳細な電源設定の変更、の順に開く。

「プロセッサの電源管理」>「プロセッサの性能向上モード」を展開し、バッテリ駆動・電源接続の両方で「無効」に設定し、適用すると CPU ブーストが抑えられます。

注意: ブーストを無効化すると一部の高負荷タスクで性能が下がります。映像編集やエンコードなど一時的に性能が必要な作業では元に戻してください。

古い BIOS(UEFI)

BIOS/UEFI はファンの制御や電力管理に関係します。メーカーがファン制御アルゴリズムやCPUの電力制御を修正することがあるため、他の手段で解決しない場合はBIOSアップデートを検討してもよいでしょう。

注意点:

- BIOSアップデートはリスク(電源断での文鎮化)を伴うため、公式手順に従って実行する。ACアダプタを接続し、途中で電源を落とさない。

- アップデート内容(リリースノート)に冷却やファン挙動の改善に関する記述があるか確認する。

OSアップデートも合わせて確認してください(設定 > Windows Update > 更新プログラムのチェック)。

その他、過熱の原因になりうるハードウェア問題

上記のセルフメンテナンスや設定変更で改善しない場合、ハードウェア上の根本原因がある可能性が高いです。

よくある深刻な要因と対策:

- RAM不足: メモリ使用率が常時80〜100%に近い場合、スワップ(仮想メモリ)へのアクセスが増えてCPUとストレージ負荷が上がり発熱する。対処は物理的なメモリ増設。

- ストレージ(SSD/HDD)過負荷: 古いHDDや不良セクタは高負荷時に温度が上がる。SMARTレポートを確認する。

- バッテリー劣化: 劣化したバッテリーは発熱源となる。バッテリーヘルスレポートを出力し、問題があれば交換を推奨。

トラブル切り分けの基本手順:

- タスクマネージャーを開き、プロセス・パフォーマンスタブでCPU、メモリ、ディスクの使用率を確認する。

- 高負荷のプロセスが特定できればそれを停止・再設定する(例: ブラウザの拡張が原因)。

- 常時高負荷であればハードウェアの点検(RAM増設、バッテリー交換、サーマルペースト再塗布)を検討する。

重要: 保証期間内の機器はユーザー独自で内部を開けると保証対象外になる場合があります。保証の有無を先に確認してください。

実践的なSOP: 換気とファンの基本点検(ユーザー向け)

手順(約15〜30分):

- ノートPCをシャットダウンし、電源ケーブルを抜く。可能ならバッテリーも外す(着脱可能な機種の場合)。

- 底面と側面の通気口を目視で確認し、表面の大きな埃を柔らかい布で拭き取る。

- 圧縮空気の缶を用意し、短いパルスでベントに吹き付けて埃を飛ばす。ファンを空転させないように注意する。

- 電源を入れてファンの動作音と挙動を確認する。異音がする場合は専門店へ。

- 3〜4ヶ月ごとに繰り返す。

SOPのチェックリスト(ユーザー):

- シャットダウンと電源断を行った

- 通気口の表面清掃をした

- 圧縮空気で埃を除去した

- 動作確認をした

技術者向けチェックリスト:

- 底面パネルを外して内部清掃(静電防止)

- ファン軸のガタ・異音確認

- サーマルペーストの硬化確認および再塗布検討

- サーマルパッドの劣化確認

- BIOS/ファームウェアのバージョン確認

判断フローチャート(簡易)

flowchart TD

A[過熱を確認] --> B{通気口は塞がれているか}

B -- はい --> C[通気口を清掃し平らな面で再テスト]

B -- いいえ --> D{タスクマネージャーで高負荷プロセスがあるか}

D -- はい --> E[不必要なプロセスを停止/電源設定をバランスに変更]

D -- いいえ --> F{BIOSやドライバは最新か}

F -- いいえ --> G[BIOS/ドライバを更新して再テスト]

F -- はい --> H[ハードウェア診断(RAM/バッテリー/サーマル)を実施]

H --> I[必要なら修理または部品交換]いつこの対策が効かないか(反例)

- 電源やマザーボード上の電源回路(VRM)が故障している場合、外からの清掃や設定変更では改善しません。

- ファン自体の摩耗やベアリング不良は清掃では直せないため、ファン交換が必要です。

- 設計上そもそも冷却性能が低い薄型ハイパフォーマンス機(薄型ゲーミングノート等)は、外的対策で限定的な改善しか望めない場合があります。

追加の効果的な対策(代替案とヒューリスティック)

- 冷却パッド: 外部ファンでケース外部から空気を流す。効果はケース設計次第だがコスパは良い。

- 電力管理の微調整: OSの電源プラン、GPUの電力ターゲット、CPUの最大状態(最大のパフォーマンス比率)を下げる。

- アンダーボルティング: 安定動作範囲で電圧を下げ、発熱と消費電力を抑える。効果は大きいがテストが必要。

- 外付けGPU(eGPU): GPU負荷が主因の場合は外部で負荷を処理する選択肢(対応機種のみ)。

簡易ヒューリスティック(経験則):

- 通気口が見えるレベルで詰まっている → まず掃除

- どのプロセスも高負荷でないのに温度が高い → ハードウェア(冷却系/サーマル)を疑う

- 新品で高温が続く → BIOS/ファームウェア/設計の可能性

ロール別チェックリスト(短縮)

エンドユーザー:

- 通気口の確認と清掃

- 電源モードを「バランス」へ変更

- タスクマネージャーでプロセス確認

- 簡易冷却パッドを試す

IT管理者/技術者:

- 内部清掃とファン点検

- サーマルペースト・パッドの状態確認と必要なら交換

- BIOS・ドライバのログ確認と更新

- ハードウェア診断(メモリ/ストレージ/バッテリー)

受け入れ基準(改善確認のための指標)

- 通気口清掃後、アイドル時の温度が5〜15°C低下している(機種依存)。

- 高負荷時でもCPU/GPU温度がメーカーの公称最大値内(機種のTjmaxを参考)に収まること。

- 作業中のファン音が常時高回転→通常稼働へ落ち着くこと。

注: Tjmax(ジャンクション温度の上限)は機種ごとに異なります。メーカー仕様を参照してください。

まとめ(重要なポイント)

- 大多数の過熱は「換気不足」と「高負荷」によるものです。まずは通気口の確認とソフト的な負荷の確認を行ってください。

- 定期的な清掃(目安: 3〜4ヶ月)と必要に応じた冷却対策で多くの問題は解決します。

- ドライバやBIOSの不具合、サーマルペーストの劣化、バッテリー不良、メモリ不足は、自己解決が難しいケースがあります。保証期間中であればメーカーサポートへ相談を。

よくある質問(FAQ)

Q: 冷却パッドは本当に効果がありますか? A: ケース設計によりますが、多くのノートPCで底面の暖気を外部へ逃がすことで数°C〜十数°Cの改善が期待できます。特に膝上使用や密閉環境で有効です。

Q: サーマルペーストの再塗布は自分でできますか? A: 技術に自信があれば可能ですが、ネジの扱い、静電気対策、再組立ての正確さが必要です。不安がある場合は専門業者に依頼してください。

Q: どの温度が危険ですか? A: 機種により異なりますが、CPU/GPUが継続して90°C前後あるいはそれ以上になる場合は対策を検討してください。