はじめに

デスクの上で大きなタワー型PCを使っていると、ファンの風切り音が気になることがあります。高負荷時(ゲームや動画編集など)にファンが高速化して騒音が増すのは正常ですが、普段使いのときに大きな音がするなら対処が必要です。本稿では、まず試すべき順序と具体的手順、トラブルシューティング、代替手段を分かりやすく解説します。

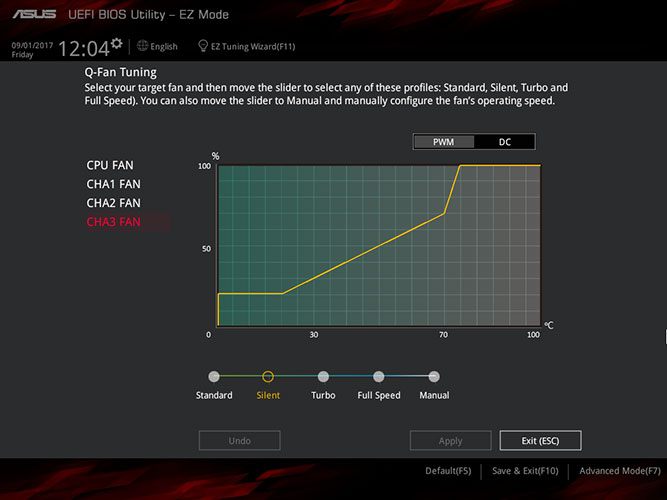

定義: PWM(パルス幅変調)はファンの回転を細かく制御する方法、DCは電圧制御で単純ですが互換性が高い制御方式です。

重要: 変更を加える前にPCの温度を確認する習慣をつけましょう。温度監視ツールを用いて、ファンの変更が熱挙動にどう影響するかを観察します。

目次

- 清掃(まずここをチェック)

- BIOSでのファン設定

- PWMとDCの違い

- Speedfanの使い方と注意点

- 代替ソフトとハードの選択肢

- トラブルシューティングチェックリスト

- 役割別チェックリスト(一般ユーザー / ゲーマー / 技術者)

- 受け入れ条件とテスト

- 1行用語集

- 意思決定フロー

- まとめ

清掃(まずやること)

短い手順:

- PCの電源を切り、プラグを抜く。

- ケースを開ける。

- エアダスター(エアーブロワー)を使ってほこりを吹き飛ばす。ファンの羽は押さえて回らないようにする。

- フィルターやダストトラップを洗浄、乾燥させて戻す。

ポイント:

- ほこりはファンの負荷を増やし、コンポーネントの放熱を妨げます。普段使いでうるさくなる原因の多くはこれです。

- エアダスターは振らない(缶内部の冷媒が噴き出すため)。

- 2〜3か月ごとにチェックするのが目安です。環境(ペットの有無、床置きなど)により頻度を上げてください。

チェック項目:

- ファン軸にほこりが詰まっていないか

- CPUクーラーやGPUのヒートシンクに大きな塊がないか

- ケースの吸気・排気のフィルターが目詰まりしていないか

重要: 清掃後に音が小さくなるか必ず確認し、温度が適切な範囲に収まっているか温度モニターでチェックします。

BIOSでのファン設定

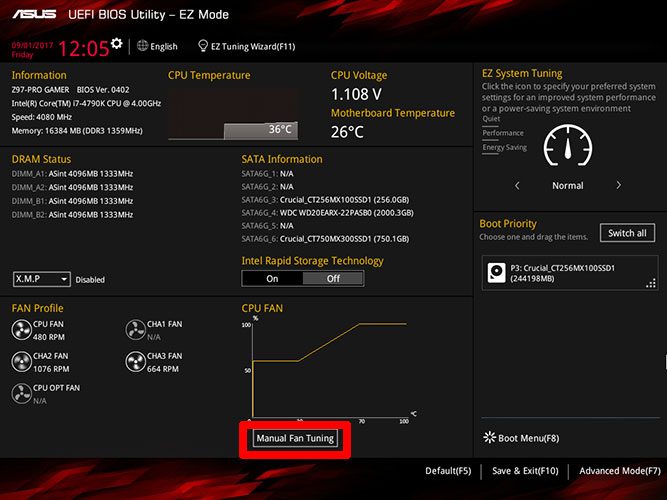

説明: 多くのケースファンはマザーボードに接続され、BIOSから直接制御できます。BIOSのファン管理はメーカーごとにUIが異なりますが、基本は同じです。

手順:

- PC起動時にDeleteキー(またはメーカー指定のキー)を連打してBIOSに入る。

- 「Manual Fan Tuning」や「Fan Control」、「Q-Fan」などのメニューを探す。

- 各ファンのプロファイル(Silent, Standard, Performance など)を切り替えて挙動を確認する。

- PWN/PWMとDCの切り替えや、ファン曲線(温度に対する回転数の変化)を設定する。

- 保存して再起動する。

耳で確認: BIOS画面でプロファイルを変えたときに、実際にどのファンの音が変わるか確認しましょう。どの項目がどの物理ファンに対応するか把握しておくと便利です。

補足: 「サイレント」設定は低温時の回転数を下げるだけで、温度上昇時には通常通り回転数が上がります。温度と騒音のバランスを取りましょう。

PWMとDCの違い(1行定義付き)

- PWM(パルス幅変調): 4ピンコネクタで使う方式。低速制御が滑らかで静音化に有利。

- DC(電圧制御): 3ピンコネクタでの古典的制御。互換性が高いが微細制御は苦手。

推奨: 可能ならPWMを使って低回転域で静音化します。ただし、ファンとヘッダが対応しているか確認してください。

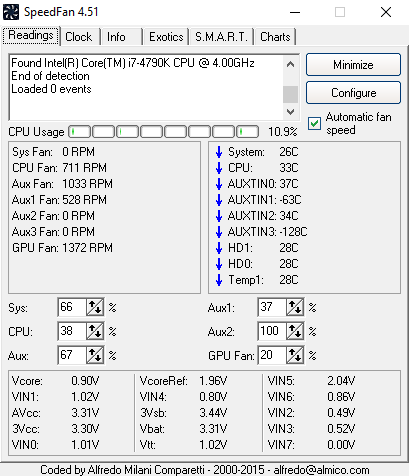

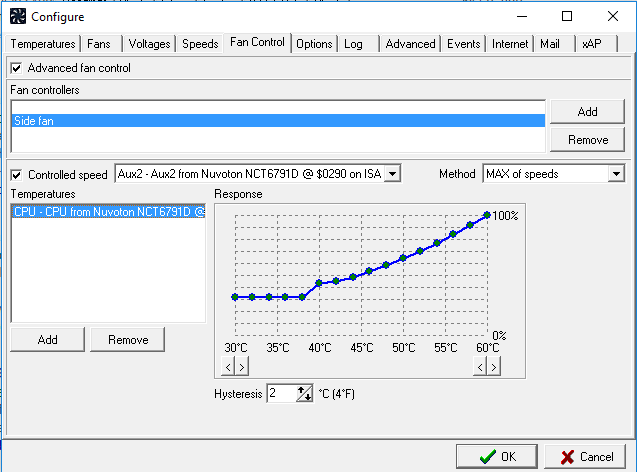

Speedfanの使い方と注意点

説明: Speedfanは個人開発のユーティリティで、細かいファン制御が可能です。ただし全てのマザーボードやファンを認識するわけではありません。

導入と基本操作:

- 公式サイトから最新版をダウンロードしてインストールする。

- 起動後の「Readings」タブで温度とファン回転数を把握する。

- 「Configure」→「Fan Control」→「Advanced fan control」を有効化する。

- 「Temperatures」ボックスで監視対象(CPUなど)を追加し、温度に対するファン速度グラフを編集する。

- 日常使用でうるさいファンがあれば、温度が40°C未満のときに30%→25%など段階的に下げて様子を見ます。

注意点:

- Speedfanが全ファンを認識しないことがあります。認識しない場合は別ツール(マザーボード付属ソフトなど)を検討してください。

- ファン速度を下げたら必ず温度を監視し、サーマルスロットリングや異常な高温が発生していないか確認してください。

画像説明:

ALT説明: 上の画像はそれぞれBIOSのファンチューニング画面、PWM/DC設定スイッチ、Speedfanのメイン画面、ファン速度グラフ編集画面を示しています。

代替ソフトとハードの選択肢

ソフトウェア:

- マザーボード付属のユーティリティ(例: ASUS AI Suite、MSI Dragon Center、Gigabyte SIV)はメーカー向け最適化がされており互換性が高い。

- HWMonitorやHWiNFOは温度監視に優れるが、ファン制御は限定的または別ツールが必要。

ハードウェア:

- 静音ファンへの交換: 静圧や騒音dBを重視したファンを選ぶ。

- 防振マウント/ゴムブッシュ: ケースとファンの接触振動を減らす。

- ファンハブや専用コントローラ: 複数のファンを一括で制御できる。

注意: 交換する場合はコネクタ形状(3ピン/4ピン)と回転数範囲を確認してください。

トラブルシューティングチェックリスト

- 清掃済みか?

- BIOSでファンプロファイルを既に変更したか?

- ファンはPWMモードで接続されているか?

- Speedfanなどでファンを認識しているか?

- 温度は安全な範囲にあるか(CPUやGPUのサーマルスロットリングが発生していないか)?

- ファン自体の軸音やベアリング異常はないか?

症状別の簡易対処:

- 低負荷時にファンが高回転: 清掃→BIOSで低温時回転数を下げる。

- 常に高温で高回転: 放熱不良(クーラー取り付け不備、サーマルグリス劣化)の可能性あり。熱伝導系を点検。

- 断続的にビープや異音: 電源ユニットやモーターの物理故障を疑う。

役割別チェックリスト

一般ユーザー:

- ケースを開けてフィルター・ファンを掃除する

- BIOSで「Silent」プロファイルを試す

- 温度を1時間ほど監視する

ゲーマー / クリエイター:

- 高負荷時の温度とファン挙動をベンチマークで確認する

- 必要なら高性能クーラーや静圧重視のファンへ交換

- ノイズとパフォーマンスの妥協ラインを決める

技術者(自作経験者):

- マザーボードのファンヘッダ仕様を確認する

- 既存のファン曲線を保存してから変更する

- 電圧/回転数のログを取って長期挙動を解析する

受け入れ条件とテスト

チェックリスト(簡易受け入れ):

- 日常使用(ブラウズ、メール)でファン音が目立たない

- 高負荷時に適切に回転数が上がり温度が安定する

- 24時間の温度ログで異常なピークがない

テスト手順:

- PCを通常操作で2時間放置、静音性を主観評価

- ベンチマーク(CPU/GPU)を15分実行、温度とファン回転数を記録

- 温度が許容範囲を超えないことを確認

合格条件:

- アイドル/軽負荷でのノイズが改善され、温度が安全域にあること

- 高負荷時にサーマルスロットリングが発生しないこと

1行用語集

- PWM: 細かい回転制御が可能な方式。4ピンで使用。

- DC: 電圧を変えて回転を制御する古典方式。

- ファン曲線: 温度に応じてファン回転数を変化させる設定。

意思決定フロー

以下は、うるさいファンに対して何を優先するかを示す簡単なフローチャートです。

flowchart TD

A[ファンがうるさい] --> B{日常使用でうるさいか}

B -- はい --> C[内部清掃を実施]

C --> D{改善したか}

D -- はい --> Z[完了]

D -- いいえ --> E[BIOSでプロファイル調整]

E --> F{改善したか}

F -- はい --> Z

F -- いいえ --> G[Speedfanやマザーソフトでファン曲線調整]

G --> H{改善したか}

H -- はい --> Z

H -- いいえ --> I[物理的対策(防振/静音ファン/交換)]

I --> Z

B -- いいえ --> J[高負荷時の動作は正常、問題なしと判断]

J --> Zまとめ

このガイドでは、まず内部清掃、次にBIOSでの基本設定、最後にSpeedfanやマザーボードユーティリティでの細かい調整という順序で進めることを推奨しました。変更は段階的に行い、その都度温度を監視してください。必要なら静音化パーツへの投資も効果的です。

重要: どの方法でも温度の監視と十分なテストを行い、安全性を最優先にしてください。

要点:

- まず清掃。多くの騒音問題はこれで解決します。

- BIOSでプロファイルを試す。PWMを推奨。

- Speedfanは強力だが認識互換性に注意。

- 物理的対策(静音ファン、防振)は最終手段として有効。