クイックリンク

- Rawで撮影できないと問題か

- Adobe Camera Rawで画像(JPG含む)を開く方法

- Camera Rawで写真を編集する基本ツールと応用

- Raw編集の代替ツールと比較

Rawで撮影しないと問題か

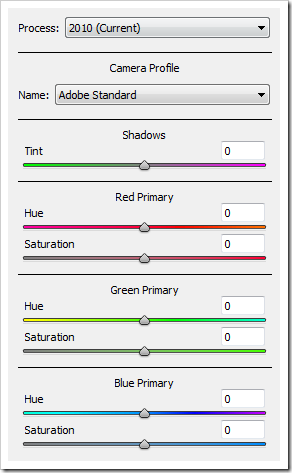

RAWで撮影するかどうかは大きな違いを生みます。RAWはセンサーが記録した「未処理のデータ」を保持するため、ハイライトやシャドウ、色の微調整で圧倒的に柔軟です。JPGはカメラ側で処理・圧縮された結果なので、階調や色の情報が失われます。

しかし、必ずしもRAWでないとダメというわけではありません。Camera RawやLightroomなどの現像エンジンはJPGでも多くの補正が可能です。特に露出が軽度に外れている場合や色味の調整が主な目的なら、JPGでも十分に仕上げられます。ただし極端に破綻した露出や一部の色情報欠損は復元が難しいため、可能であればRAWでの撮影をおすすめします。

重要: カメラの設定でRAW+JPGを記録できるなら、後処理の自由度を残すためにRAW併記を推奨します。

Adobe Camera Rawで画像を開く方法

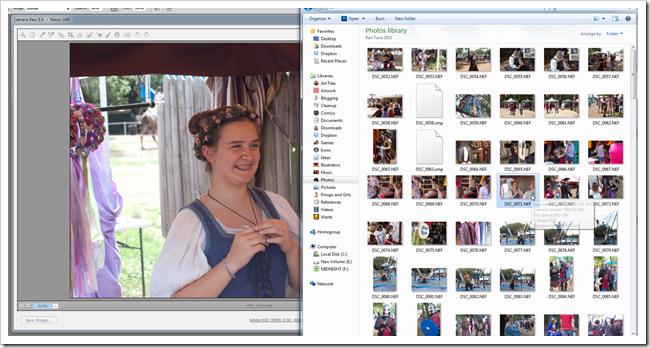

Adobe Camera Raw(ACR)はPhotoshopやBridgeに統合されています。以下が代表的な開き方です。

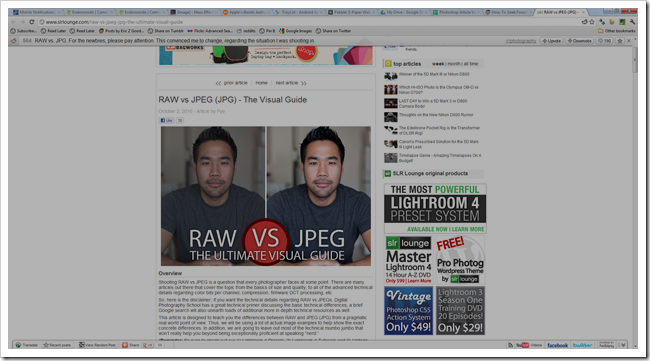

- Adobe Bridgeから開く: Bridge上で画像を右クリックして「Camera Rawで開く」を選びます。Bridgeはフォルダー ナビゲーションと画像のプレビューに優れ、JPGも強制的にACRで開けます。

- Photoshopから開く: RAWファイルをPhotoshopで開くと自動的にACRが起動します。

- Photoshopの「ファイル > ~で開く(Open As)」でファイルタイプを「Camera Raw」に指定することで、任意の画像(JPG等)をACRで開けます。

ヒント: 大量の画像を効率良く現像するにはBridgeやLightroomのカタログ管理機能を活用するとワークフローが安定します。

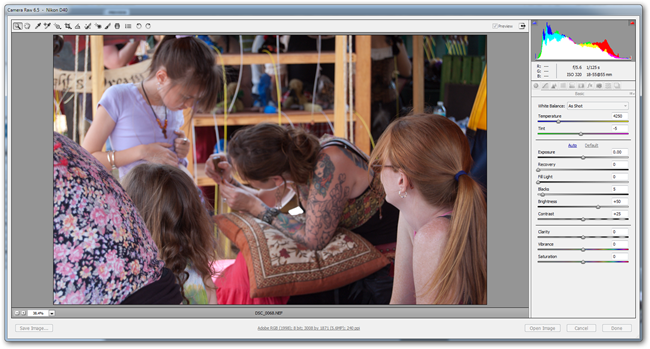

Camera Rawで写真を編集する

主要な現像ソフト(ACRやLightroom、RawTherapeeなど)は、共通の基本ツールを持っています。ここでは代表的なメニューと実務的な使い方を詳しく見ていきます。

ヒストグラムの理解(1行定義)

ヒストグラムは画面上の明るさ分布を示すグラフで、露出やハイライト・シャドウ調整の基準になります。

重要: ヒストグラムの左右どちらかが極端に張り付いている場合は、情報が失われている可能性があります(左張り付きは黒潰れ、右張り付きは白飛び)。

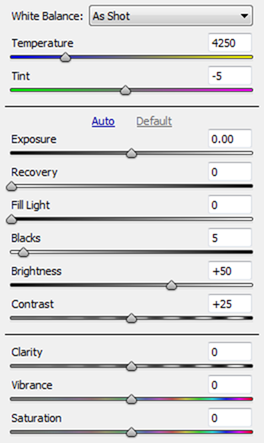

基本メニュー(Basic)

- ホワイトバランス(Temperature/Tint): 色温度を調整して写真全体の色味を整えます。温度を左に動かすと青寄りに、右に動かすと黄寄りに変化します。Tintは緑–マゼンタ方向の微調整です。

- 露出(Exposure): 画像全体の明るさをストップ単位の感覚で調整します。RAWだとやや大幅な補正が効きます。

- Recovery(ハイライト回復): 白飛びに近い明るい部分を引き締め、ディテールを取り戻すのに使います。

- Fill Light(部分的な持ち上げ): 中間調を中心に持ち上げ、シャドウを明るくする補助ツールです。

- Blacks(黒レベル): 影領域の黒さを調整します。黒つぶれを意図的に作るか抑えるかのコントロール。

- Brightness/Contrast: 全体的な明るさとコントラストの基礎調整。古典的なツールですが、使いすぎに注意。

- Clarity(クラリティ): 中間調のコントラストを強め、被写体のエッジを際立たせます。オーバードライブすると不自然なハローが発生します。

- Vibrance/Saturation: 色の強さを調整します。Saturationは全体の色強度を一律に上げますが、Vibranceは目立たない色を優先して自然な印象を維持します。

実務ヒント: まずは露出とホワイトバランス、次にヒストグラムを確認してハイライトとシャドウを調整、最後にClarityとVibranceで印象を整えると安定します。

ここで覚えておくべきことは、RAWはデータ量が多いため大きく補正してもディテールが残りやすい、JPGは処理の限界があるという点です。

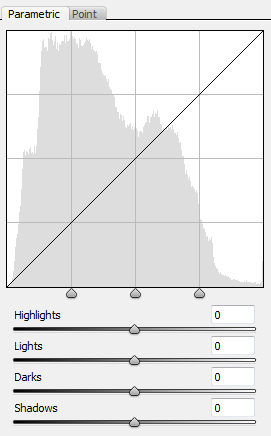

トーンカーブ(Tone Curve)

- トーンカーブは「Parametric(パラメトリック)」と「Point(ポイント)」モードを持ちます。ParametricはHighlights、Lights、Darks、Shadowsの4つの領域スライダーで直感的に操作できます。各領域はヒストグラム上の該当領域に対応しています。

- PointモードはPhotoshopのカーブと同様に自由にノードを打って曲線を作ることで、対比や中間調を精密にコントロールできます。

実務ヒント: ハイライトだけ締めたい場合はParametricで右端のフェンスを絞り、Highlightsスライダーで微調整すると安全です。ポイントカーブは創造的なコントラスト調整やフィルム調の色収差にも向きます。

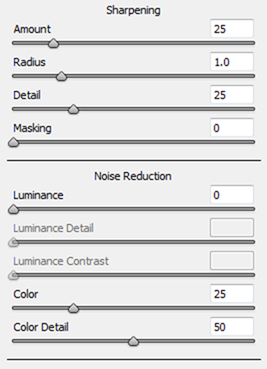

ディテール、シャープネス、ノイズ除去

- シャープネス: Unsharp Mask的な処理を行います。Amount(量)/Radius(半径)/Detail(詳細)などのパラメータで微調整します。過剰設定はハローや粒子感を生みます。

- ノイズ除去: Luminance(輝度ノイズ)とColor(色ノイズ)を別々に処理できます。輝度ノイズ除去はディテールを滑らかにしやすく、色ノイズ除去は色の斑点を抑えます。

比較例: シャープネス強め vs ノイズ除去の比較画像

実務ヒント: 高感度撮影(ISOが高い)では、まずノイズ除去でベースを整え、その後に限定的にシャープネスをかけるのが鉄則です。

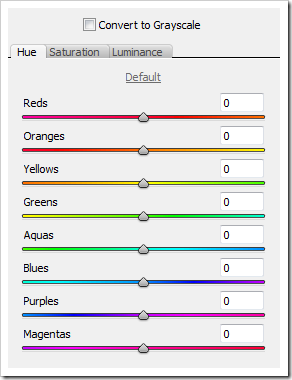

色相/彩度/輝度(HSL)とスプリットトーニング

HSLは各色相の色相(Hue)/彩度(Saturation)/輝度(Luminance)を個別に調整できます。特定の色だけを目立たせたい、あるいは抑えたい場合に強力です。

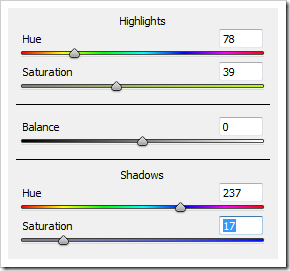

スプリットトーニングはシャドウとハイライトに異なる色味を入れてムードを作る手法です。最近では「Instagram風」の冷暖色対比を簡単に作るのに使われます。

実務ヒント: 肌色などの重要な色はHSLで保護(彩度を下げない等)しながら、風景の空や植物などで大胆な調整を試しましょう。

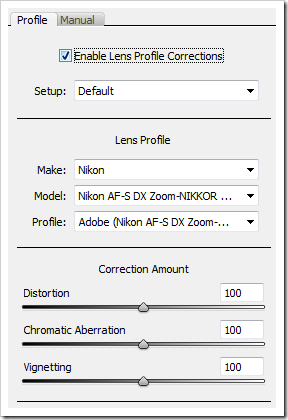

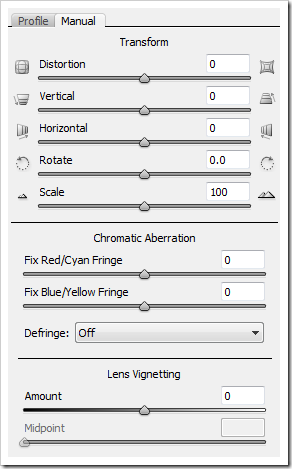

レンズプロファイル(Lens Profiles)

多くのレンズは歪曲、周辺光量落ち(ビネット)、色収差(Chromatic Aberration)などの光学的特性を持ちます。カメラ本体のEXIFにレンズ名が含まれていれば、ACRは該当レンズのプロファイルを読み込み自動補正できます。

注意: 補正は万能ではありません。芸術的な意図で歪曲やビネットを残したい場合は適用しない方が良い場合もあります。Manualパネルでは手動で歪みやビネットを調整できます。

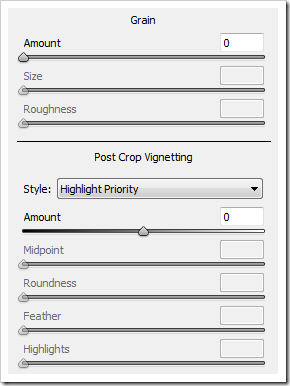

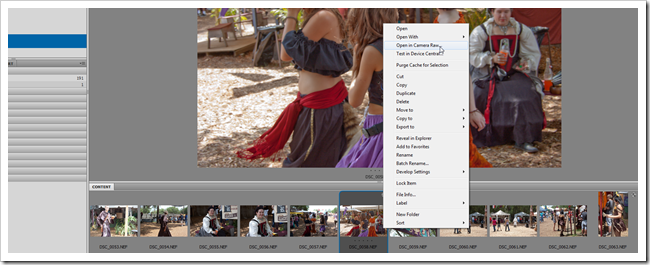

効果(Effects)とカメラキャリブレーション(Camera Calibration)

Effectsはグレイン(フィルムっぽい粒子)やビネット(周辺減光)を追加できます。Camera Calibrationはカメラ固有の色再現を調整する機能で、特定のプロファイルに切り替えると色味全体が変わります。

実務ヒント: カメラキャリブレーションは印象をガラリと変えることがあるため、最終色味を決める段階で試すと良いでしょう。

Raw編集の標準ワークフロー(SOP)

以下は現場・スタジオ双方で使える基本のステップです。プロのレタッチ前にも共通して使える下処理手順です。

- バックアップとカタログ化: オリジナルRAWを安全な場所に保存し、BridgeやLightroomでカタログ化する。

- 一括現像(プリセットを適用): 同条件で撮った画像に対してベースプリセットを作り、一括で適用してから個別調整する。

- ホワイトバランスと露出の調整: ヒストグラムを見ながら基本を整える。

- ハイライト/シャドウの微調整: Recovery/Fill/Blacksで階調を整える。

- トーンカーブで最終的なコントラスト設計: 必要に応じてポイントカーブを使用。

- ノイズ除去とシャープネス: 高ISOは強めのノイズ除去+控えめシャープを基本に、ディテールを見ながら調整。

- 色の微調整(HSL/Calibration): 肌色や主要被写体の色を保護しつつ調整。

- クロップと補正(レンズ補正): 構図の微調整と不要物のトリミング。

- エクスポート: 用途(ウェブ、印刷、アーカイブ)に合わせた出力設定で書き出す。

チェックポイント: 書き出す前に必ず別名で保存し、JPG書き出し時はカラープロファイル(sRGB/AdobeRGB)を用途に合わせて選ぶ。

役割別チェックリスト

- 写真家(撮影時):

- RAWが使えるならRAWかRAW+JPGで保存

- 露出のブラケット(±1~2ストップ)を撮影

- ホワイトバランスを現場でメモ(グレーカード使用が望ましい)

- レタッチャー:

- カタログを受け取ったらオリジナルを保護

- 一括プリセットでトーンを揃え、個別調整

- 最終出力に合わせたシャープ/ノイズバランスを確認

- アーカイブ担当:

- RAWと編集後の最終ファイルを分けて保管

- メタデータと著作権情報を整備

代表的な代替ツールと比較

- Adobe Camera Raw / Lightroom: 業界標準。統合的なワークフローが強み。

- RawTherapee: 無料で高機能。色調整やノイズ処理の細かい制御が可能。

- Darktable: オープンソースでLightroomに近いワークフロー。

- Capture One: 色再現とレタッチ性能が高いが有料。

- カメラメーカー純正ソフト: カメラ固有のプロファイルや処理に強いが、汎用性は限定。

選び方のヒント: カタログ管理や複数デバイスでの同期が必要ならLightroom、費用を抑えつつ高機能が欲しいならRawTherapeeやDarktableを検討してください。

小さな失敗例と回避策(Counterexamples)

- JPGで白飛びが多発している場合: Recoveryでは取り戻せない白飛びがあるため、RAWでの撮影が唯一の回避策です。

- 過度なシャープネスでハローが出た: マスクや細部の半径を調整して局所的にシャープをオンにする。全体にかけすぎない。

- ノイズ除去でディテールが失われた: マスクやレイヤーを使って部分的に適用するか、輝度ノイズのみを抑え色のディテールを保つ設定にする。

判断フローチャート(Mermaid)

以下は簡易的な編集判断フローです。

flowchart TD

A[画像を受け取ったら] --> B{RAWかJPGか}

B -- RAW --> C[ヒストグラムを確認]

B -- JPG --> D[白飛び/黒潰れを確認]

C --> E{白飛び/黒潰れが深刻か}

D --> E

E -- Yes --> F[補正しつつ可能ならRAW再取得を依頼]

E -- No --> G[基本補正→トーン→シャープ/ノイズ]

G --> H[色味調整(HSL/Calibration)]

H --> I[最終確認→書き出し]

F --> Iテストケースと受入基準(Критерии приёмки)

- 受入基準1: 露出補正後に主要被写体のディテールが保持されていること(RAWで補正した場合)。

- 受入基準2: 肌色が自然に見えること(人物写真の場合)。

- 受入基準3: ノイズ除去後も主要なテクスチャが失われていないこと。

- テストケース: 元画像(RAW/JPG)に対して上記処理を行い、元画像と比較して満たされるか検査する。

用語集(1行定義)

- RAW: センサーの未処理データ。最大限の編集余地を残すファイル形式。

- JPG: カメラ処理済みの圧縮画像。ファイルサイズ小、編集余地は限定。

- ヒストグラム: 画像内の明るさ分布グラフ。

- Clarity: 中間調のコントラストを調整するスライダー。

セキュリティとプライバシー(簡潔)

撮影データには位置情報(ジオタグ)や撮影日時が含まれます。公開前に不要なメタデータは削除してください(Exif削除)。クライアントワークの場合はメタデータの取り扱い規則を事前に合意しておくと安全です。

ローカライズと日本の実務上の注意点

- 印刷用途が多い日本の商業写真では、カラープロファイル(JPG書き出し時のsRGB/Adobe RGB)と解像度(dpi)を事前に確認してください。

- アーカイブ保存時は日付フォルダ(YYYY/MM/DD)や撮影場所別のフォルダ構成を保つと管理が楽になります。

まとめ

Camera Rawや同等の現像ソフトは、撮影後に画像のクオリティを大きく左右する重要なツールです。RAWで撮影できるならRAWを使い、基本的なワークフロー(露出・WB・トーン・ノイズ・シャープネス)を守ることで安定した仕上がりが得られます。JPGでも多くの補正は可能ですが、復元限界があることを覚えておいてください。

重要: 本記事に書かれた設定は出発点に過ぎません。最終的にはモニタや用途、個人の好みに合わせてチューニングしてください。

ご感想や具体的な質問(例: 特定の撮影条件での現像方法)はコメントで共有してください。経験に基づくテクニックやプリセットの使い方も歓迎します。