ネットワーク経由での直接転送は、USBメディアを介した転送よりもはるかに速いことがあります。エントリーレベルのLAN(ギガビット)環境では最大1,000Mbpsまで達し得る一方、一般的なUSB 2.0ポートは最大480Mbpsです。大量のファイルや大容量データを短時間で移したい場合、LANケーブル接続が有利です。

準備 — 必要なものと概要

- LAN(イーサネット)ケーブル1本(通常のストレートケーブルで可。近年のNICは自動でクロス/ストレートを判別します)

- 両方とも電源が入ったPC(Windows 10/11を想定)

- 管理者権限での操作ができるユーザー

注記: ルーターやスイッチを経由して接続しても同様の手順で共有できますが、ここでは2台を直接接続する方法を中心に説明します。

ネットワーク設定(手順)

重要: 以下はWindowsの設定手順です。UIラベルは日本語表示を想定して翻訳しています。英語表示の場合は対応する英語項目(例: “Network and Internet”)を選んでください。

両方のPCをLANケーブルで接続します。物理的に差し込んだら次へ進みます。

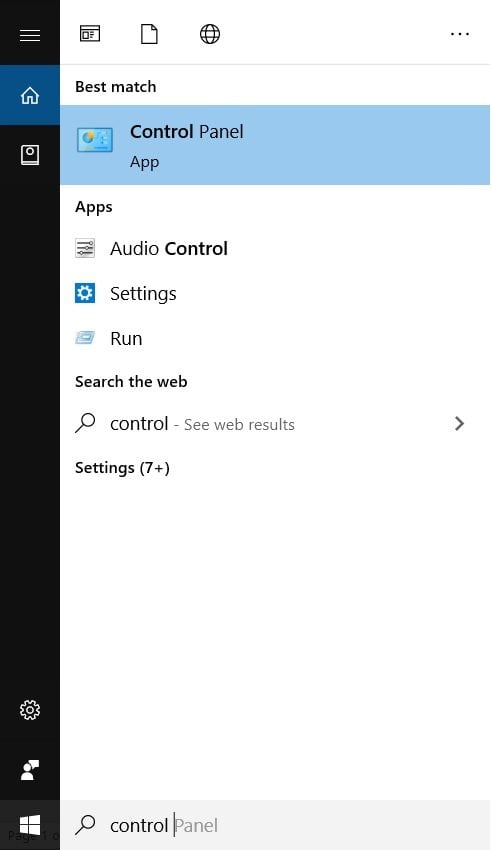

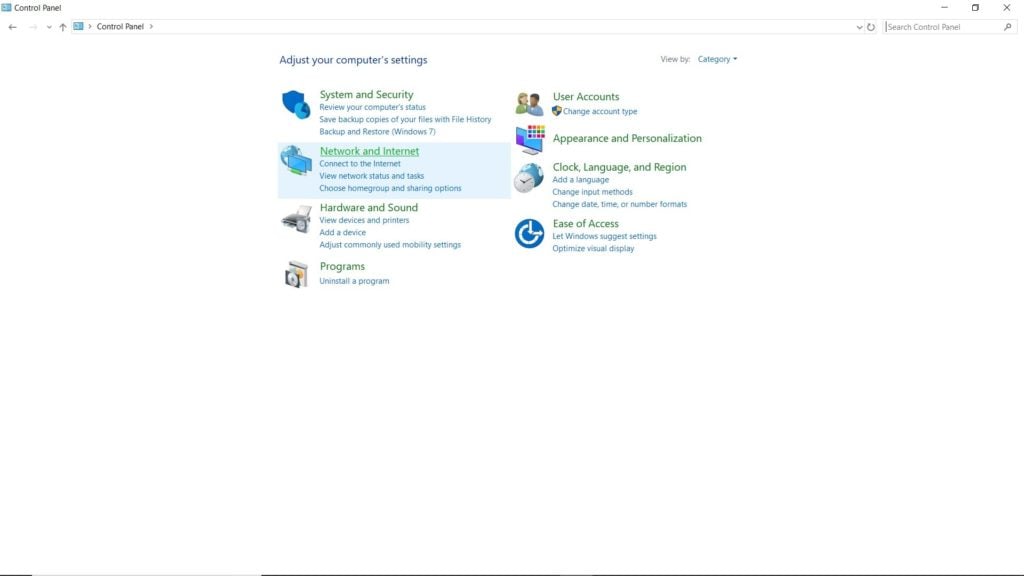

「コントロールパネル」を開き、「ネットワークとインターネット」を選びます。

「ネットワークと共有センター」を開きます。

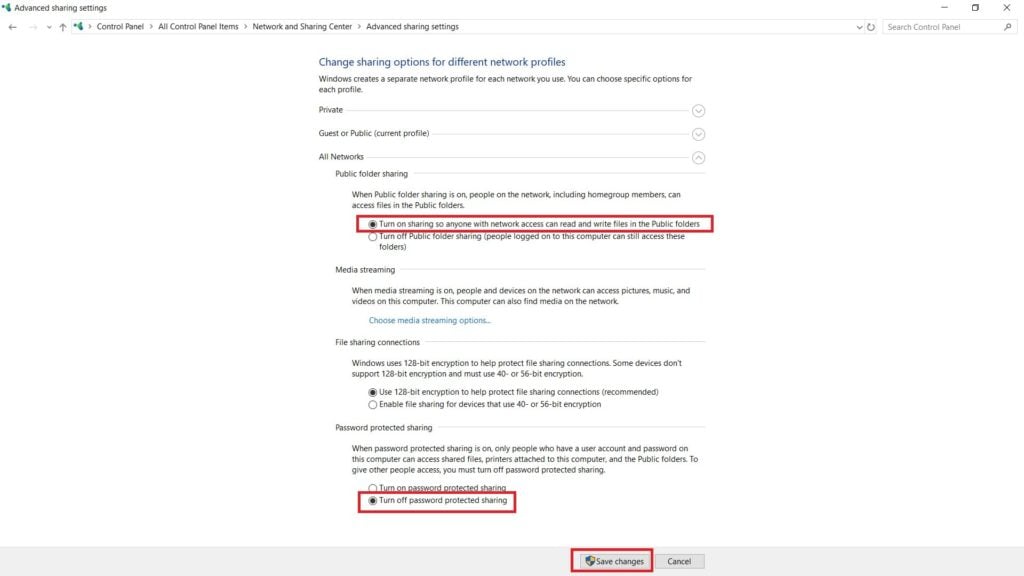

- 左側の「共有の詳細設定の変更」をクリックします。

- 「すべてのネットワーク」を展開し、次の項目を設定します:

- 「パブリックフォルダーの共有を有効にする」をONにする

- 「パスワード保護共有を無効にする」を必要に応じて選択(家庭内のみの転送なら無効にすることも可)

クリックして「変更の保存」を押します。

重要: 公共ネットワークや不特定多数がアクセスできる環境では「パスワード保護共有」を無効にしないでください。家庭内で短時間だけファイル移動する際に一時的に無効にするのが一般的です。

もう一方のPCでも同様に手順2〜5を繰り返します。

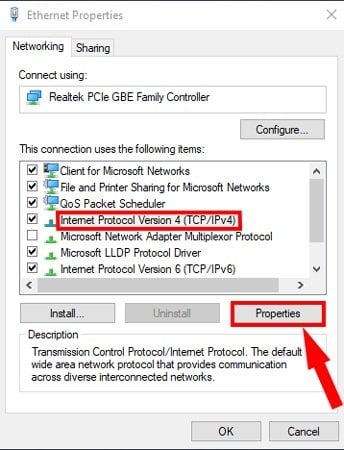

次に静的IPを設定します。再び「ネットワークと共有センター」を開き、アクティブなネットワーク(通常は「Ethernet」)のリンクをクリックします。

表示されたダイアログで「プロパティ」をクリックし、一覧から「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択して「プロパティ」をクリックします。

- 両PCに異なる静的IPを割り当てます。片方に次のように設定します(例):

IP アドレス: 192.168.1.1

サブネット マスク: 255.255.255.0

デフォルト ゲートウェイ: 192.168.1.2- もう一方のPCには次を設定します:

IP アドレス: 192.168.1.2

サブネット マスク: 255.255.255.0

デフォルト ゲートウェイ: 192.168.1.1注: デフォルトゲートウェイは必須ではありませんが、簡単な相互到達性の目的で相手のIPを指定しています。社内ネットワークや既存のルーターがある環境ではIPレンジをそこに合わせてください。

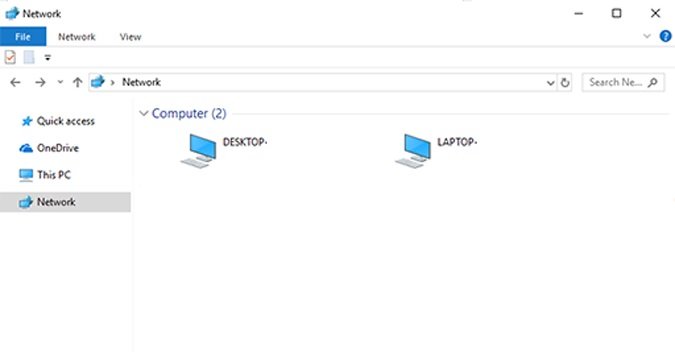

- 設定を保存し、エクスプローラーを開いて左側メニューの「ネットワーク」を選びます。設定が正しければ相手のPC名が表示されます。

ファイルの共有と転送

送信元PCでデスクトップ等に新しいフォルダを作成し、転送したいファイルをその中に入れます。

フォルダを右クリックし、「アクセスを許可する」→「特定のユーザー」を選びます。

ドロップダウンから「Everyone(または全員)」を選び「追加」してから「共有」をクリックします。

共有が完了すると、ネットワーク上のパスが表示されます。「完了」を押します。

受信側PCでエクスプローラーの「ネットワーク」を開き、送信側PC名をクリックして共有フォルダを開き、ファイルをコピーします。

完了: コピー後は不要な共有を無効にし、パスワード保護共有を元に戻すか、アクセス権を限定してください。

よくある問題と対処(トラブルシューティング)

PCが見えない/発見できない

- ファイアウォールがブロックしている可能性があります。一時的にファイアウォール設定で「ファイルとプリンターの共有」を許可してください。

- IPアドレスが同一ネットワークにない(サブネットが異なる)可能性。両方ともサブネットマスクとIPレンジが一致しているか確認します。

転送が遅い

- ケーブルが10/100の古いものであれば速度が制限されます。ギガビット対応ケーブル(Cat5e以上)を使用してください。

- NICが古くUSB接続のアダプタなどの場合、理論値が低いことがあります。

コピーが途中で失敗する

- 長時間のコピーで接続が切れる場合、受信側のスリープ設定や省電力設定を確認してください。

接続にクロスオーバーケーブルは必要?

- 近年のほとんどのネットワークインターフェースは自動でクロスを補正(Auto-MDI/MDIX)します。特殊な古い機器を除けば通常のストレートケーブルで問題ありません。

代替手段(用途別の比較)

- 外付けHDD/USBメモリ: 灯台下暗し。物理メディアがあるなら切断可能な環境で簡単かつ非常に互換性が高い。

- クラウドストレージ(OneDrive/Dropbox等): インターネット経由で同期・共有できるがアップロード時間が長く、プライバシーや帯域制限が問題になる場合がある。

- ネットワーク経由(ルーター/スイッチ経由): 複数台と同時にやり取りするならこちらが便利。

選ぶ基準: データ量が大きく短時間で移したい → LAN直結。互換性や持ち運び重視 → 物理メディア。リモートで共有したい → クラウド。

セキュリティとプライバシーの注意点

- 共有を長時間放置しないでください。作業が終わったら共有を解除またはアクセス権を制限しましょう。

- パスワード保護共有を無効にした場合、同一ネットワーク上の全員がアクセス可能になるリスクがあります。

- 機密データは事前に暗号化(例: ZIPにパスワード設定、AES暗号化)しておくと安全です。

- 転送中のログやアクセス履歴を確認し、不審なアクセスがないか定期的に監査してください。

役割別チェックリスト

家庭ユーザー:

- LANケーブル(Cat5e以上)を用意

- 両PCの共有設定を有効化

- 転送後に共有を無効化

IT管理者/小規模オフィス:

- 固定IPポリシーを文書化

- ファイアウォールルールを最小限に設定

- 転送ログ取得と一時的なアクセスキー発行

簡易SOP(プレイブック)

- ケーブル接続

- 共有の詳細設定を確認(パスワード保護共有は必要に応じて)

- IPv4を使って静的IPを割り当てる

- 共有フォルダを作成→Everyoneにアクセス許可→共有

- 受信側でネットワークから共有フォルダを開きコピー

- コピー確認後、共有解除とパスワード保護共有の再有効化

テストケースと受け入れ基準

- 接続確認: 送信側から受信側へpingが通る(例: ping 192.168.1.2 が応答する)

- 表示確認: 受信側から送信側PCがエクスプローラーのネットワークに表示される

- データ整合性: 転送後、重要ファイルのハッシュ(例: SHA-256)を照合して破損がないことを確認

- 速度検証: 大容量ファイル(1GB等)を転送して所要時間が目標内であること

互換性と移行のヒント

- macOSやLinuxを混在させる場合はSMB共有で接続できます。相手PCのIPアドレスをFinderやファイルマネージャに直接入力(例: smb://192.168.1.1)すると簡単です。

- 企業ネットワーク内で行う場合は、既存のIPレンジと重複しないように注意してください。

トラブル判断フローチャート(簡易版、Mermaid)

flowchart TD

A[PCが見えない] --> B{IP設定済み?}

B -- いいえ --> C[IPv4を設定する]

B -- はい --> D{pingは通る?}

D -- はい --> E{ファイアウォールでブロック?}

D -- いいえ --> F[ネットワーク設定を再確認]

E -- はい --> G[ファイアウォールでファイル共有を許可]

E -- いいえ --> H[共有設定とアクセス権を確認]1行用語集

- LAN: ローカルエリアネットワーク(同一ネットワーク内での通信)

- SMB: Windowsで標準的に使われるファイル共有プロトコル

- Auto-MDI/MDIX: ケーブルのクロス/ストレートを自動で補正する機能

まとめ

LANケーブルでの直接接続は、大容量データを速く、安定して移すうえで非常に有効です。手順は(1)ケーブル接続、(2)共有設定の調整、(3)静的IPの割当、(4)共有フォルダの作成、(5)受信側でコピー、の順です。操作後はセキュリティ対策(共有解除やパスワード保護の再有効化)を必ず行ってください。

重要: 公共の場所や不特定多数がアクセスするネットワークではパスワード保護共有を無効にしないでください。

さらに試してみる: より大規模で頻繁にファイルをやり取りする場合は、専用NASやスイッチを導入すると管理と速度の面で有利になります。