Google スライドはオンラインでの資料作成に便利ですが、スライドに配置した画像をそのまま右クリックで保存できない場合があります。ここではインストール不要の公式ワークアラウンドや簡単な裏技を、手順とともにわかりやすく説明します。初心者でも迷わないように、各方法の「いつ使うか」「メリット/デメリット」も明記します。

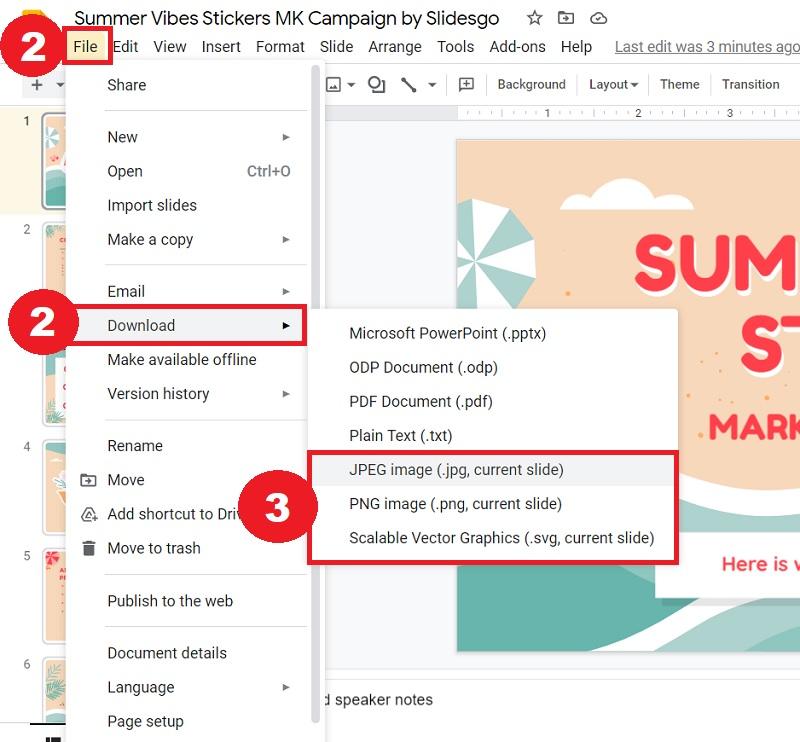

方法 1: スライドを画像(JPG/PNG/SVG)として保存する

概要: Google スライド自体がスライド単位で JPG、PNG、SVG としてダウンロードできる機能を提供しています。これがもっとも公式かつ画質がコントロールしやすい方法です。

手順:

- 対象のプレゼンテーションを開き、保存したいスライドを表示します。

- メニューから「ファイル > ダウンロード」を選びます(英語 UI の場合は “File > Download”)。

- 表示される形式から JPG、PNG、SVG のいずれかを選択します。

- ダウンロードされた画像はローカルのフォルダに保存されます。必要に応じて画像編集ソフトで切り抜きやトリミングを行ってください。

使いどころ: 元の画像と同等の解像度が欲しい場合、背景や装飾込みでそのスライド全体を画像化したい場合。

メリット: 追加ソフト不要、ベクター画像(SVG)で出力できる場合は高画質かつ拡大しても劣化しない。

デメリット: スライド全体が1枚の画像になるため、スライド内の一部だけ欲しいときは切り抜きが必要。

注意: PDF でダウンロードするとプレゼン全体が PDF 化されます。スライド単体を画像で欲しいなら上記の画像形式を選んでください。

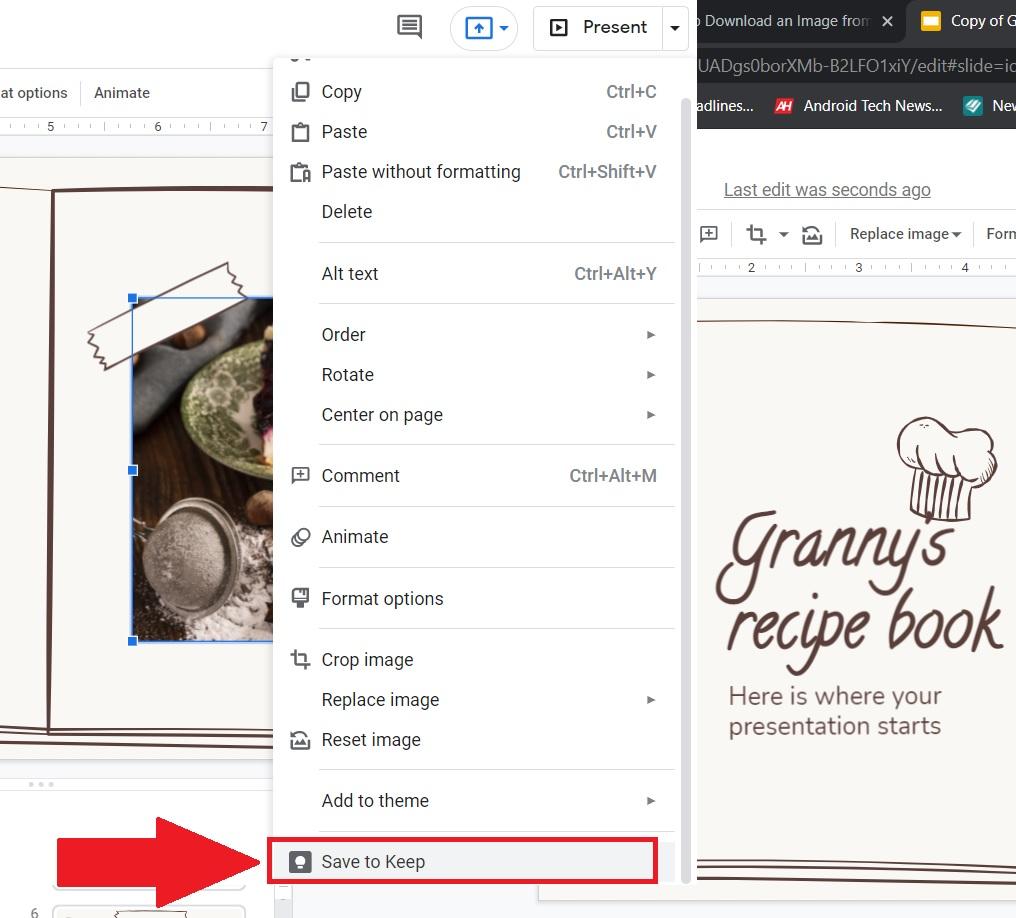

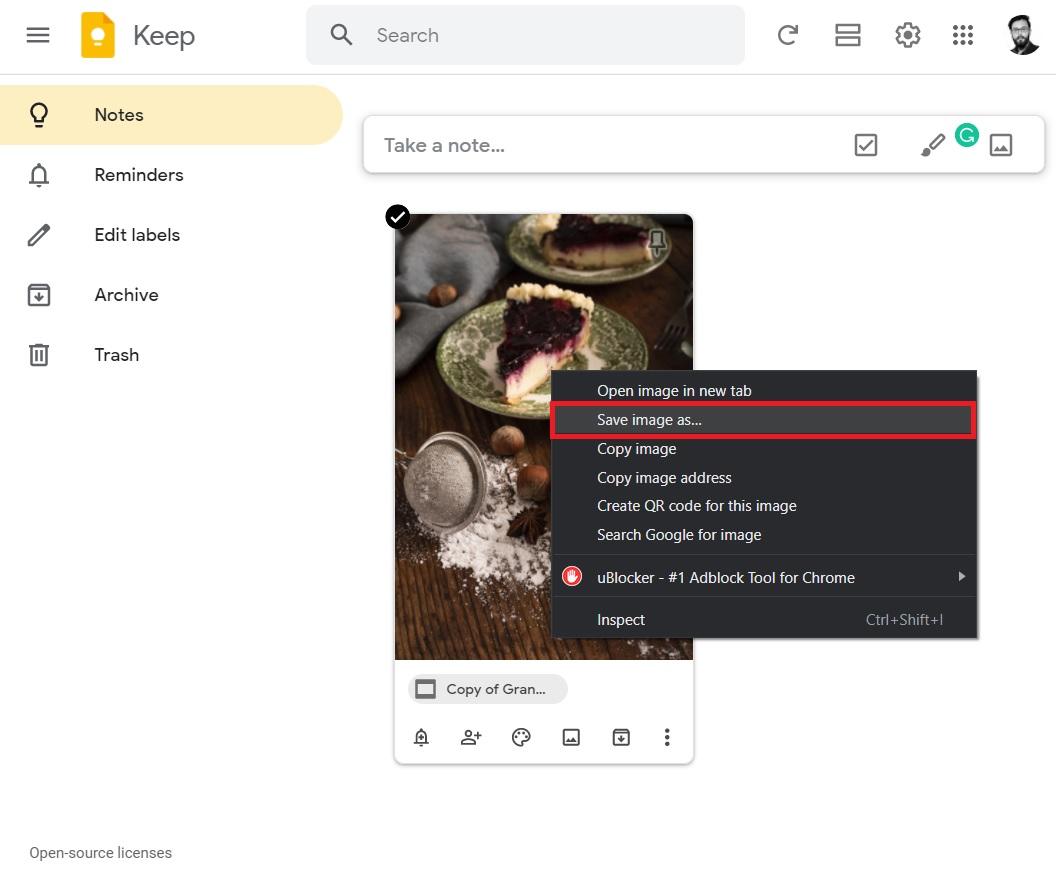

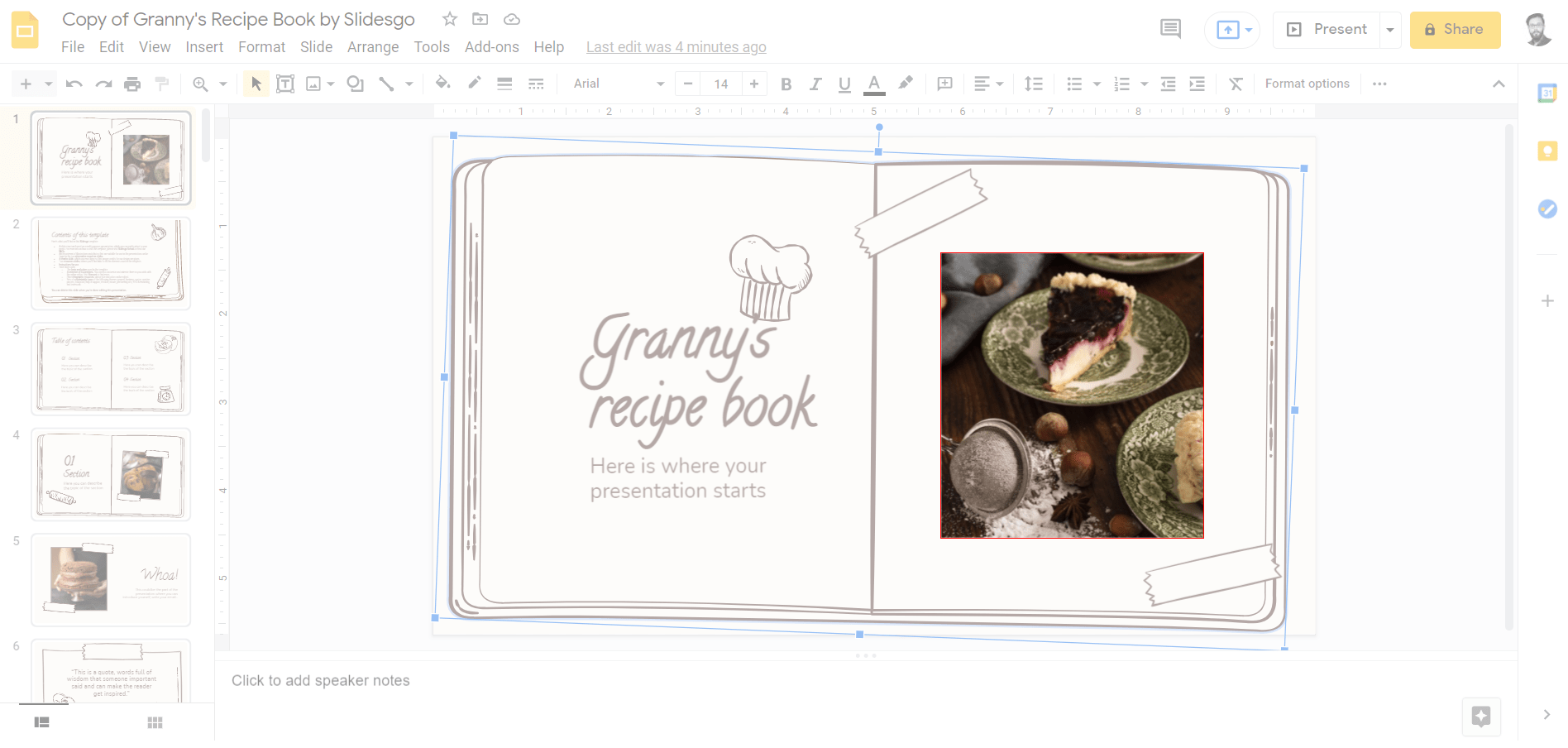

方法 2: 画像を Google Keep に保存してからダウンロードする

概要: スライド上の画像を Keep に保存し、Keep から画像を右クリックで保存する方法です。個別の画像が欲しいときに便利です。

手順:

- ダウンロードしたい画像があるスライドを開きます。

- 画像上で右クリックして「Keep に保存」を選びます(英語 UI の場合は “Save to Keep”)。

- Google Keep を開くと、保存した画像がノートとして表示されます。

- Keep 上の画像を右クリックして「画像を保存」などのオプションでローカルに保存します。

使いどころ: スライド内の特定画像だけを個別ファイルとして保存したい場合。クラウド上で一時保存できるため、複数デバイスで取り出せるメリットもあります。

メリット: 簡単、ピクセル単位で画像を保存できる、追加ツール不要。

デメリット: 画像の解像度が Keep によって若干変わる場合がある。ベクターや透明背景は崩れることがある。

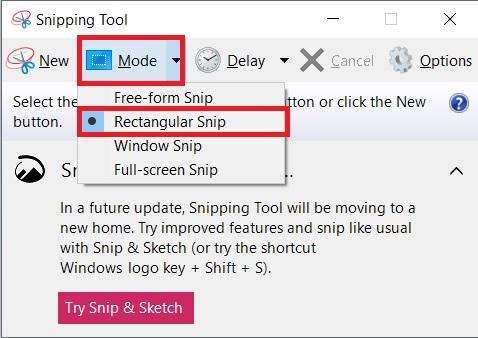

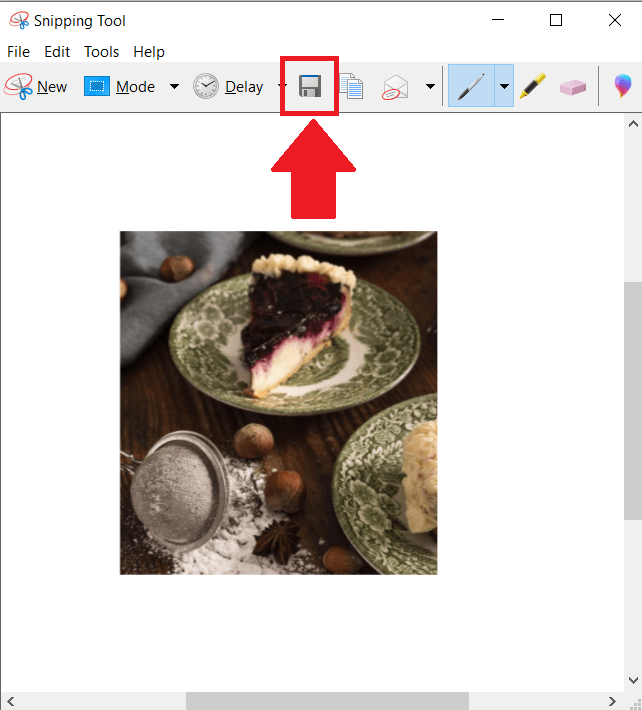

方法 3: スニッピング(スクリーンショット)ツールを使う

概要: Windows の Snipping Tool、macOS のスクリーンショット(Command+Shift+4)などを使って画面上の任意領域をキャプチャする方法です。手早く確実に取得できます。

手順(Windows の Snipping Tool の例):

- 対象スライドを表示します。

- スタートメニューから「Snipping Tool」を起動します(macOS は Command+Shift+4、Linux は Flameshot など)。

- モードで「矩形領域」を選びます。

- スライド上で保存したい画像を覆うように矩形を作成します。

- 切り取ったら保存ボタンでローカルに保存します。

使いどころ: すばやく、画面に表示されている通りの見た目を保存したい場合。ツールで細かな選択が可能なのでトリミングの手間が少ない。

メリット: 最速で確実、どのプラットフォームでも似た操作が可能。

デメリット: 画質はモニター解像度に依存する。拡大しても元画像より高解像度にはならない。

方法 4: Google スライドを PowerPoint(PPTX)に変換して画像を一括抽出する

概要: Google スライドを「ファイル > ダウンロード > Microsoft PowerPoint (.pptx)」で保存し、.pptx を ZIP として開いて中のメディアフォルダから画像を取り出す方法です。大量の画像を一度に取得したいときに有効です。

手順:

- Google スライドで「ファイル > ダウンロード > Microsoft PowerPoint (.pptx)」を選択してダウンロードします。

- ダウンロードした .pptx ファイルは実体が ZIP なので、拡張子を .zip に変更して解凍します。

- 解凍フォルダの中にある “ppt/media” フォルダにスライドで使われている画像ファイルが格納されています。

使いどころ: たくさんの画像をまとめて取り出したい場合や、画像ファイル名で管理したい場合。

メリット: 一括抽出が簡単、元の埋め込み画像(PNG/JPG)はそのまま取り出せる。

デメリット: 一部の特殊なオブジェクトや背景は画像として埋め込まれない場合がある。

方法 5: ブラウザの検査(Inspect Element)で画像 URL を取得する(上級者向け)

概要: ブラウザの開発者ツールで対象画像の要素( や background-image)を特定し、実際の画像 URL を開いて保存する方法です。元ファイルに直接アクセスできる場合は高解像度の画像を取得できます。

手順概略:

- スライドを表示した状態で画像を右クリックして「検証」または開発者ツールを開きます。

- 該当する要素(

要素や CSS の background-image)を探して、src 属性や URL を特定します。

- URL を新しいタブで開き、画像が直接表示されたら右クリックで保存します。

使いどころ: Keep やスライド保存で解像度が落ちるとき、埋め込み元の高解像度画像を直接取得したいとき。

注意: Google の内部的なデータ構造や権限により、常に URL が見つかるとは限りません。公開されている画像かどうかを確認してください。

どの方法を選ぶか — 判断のための簡単な指針

- スライド全体やベクター形式が欲しい → 方法 1(JPG/PNG/SVG)

- スライド内の個別画像だけ欲しい → 方法 2(Keep)または方法 3(スニッピング)

- 複数画像を一括で取り出したい → 方法 4(PPTX 解凍)

- 元の高解像度画像を直接取りたい上級者 → 方法 5(検査)

よくある問題と対応(トラブルシューティング)

問題: 画像が背景として埋め込まれていて選択できない。 対応: スライド全体を画像としてダウンロード(方法 1)するか、PPTX に変換して “ppt/media” を確認します(方法 4)。

問題: 保存した画像が低解像度に見える。 対応: SVG(ベクター)での出力、または可能なら元画像の提供元からオリジナルを入手してください。検査で元 URL が見つかる場合は高解像度版があることがあります。

問題: 画像の著作権や権限が気になる。 対応: 元の所有者に利用許可を確認してください。公開資料でも利用条件を守る必要があります。

役割別チェックリスト

プレゼン作成者:

- 画像は可能なら高解像度の PNG/SVG を使用する。

- 背景に重要な情報を入れない(個別抽出しにくくなるため)。

デザイナー:

- 元ファイル(AI、PSD、SVG)を別途保管して共有する。

- スライド上の配置は意図的にレイヤー分けをする。

管理者/IT:

- 多数のプレゼンから画像を回収する場合は PPTX 変換+バッチ処理の手順を用意する。

追加のヒントとベストプラクティス

- 透明背景が必要なら PNG、拡大縮小耐性が必要なら SVG を優先。

- スライドをエクスポートする際は 100% 表示でエクスポートして実画面とのズレを減らす。

- 画質を維持したい場合は常に元ファイルを同僚やクライアントに求める。スライドは編集用であり、原本とは別のことが多い。

代替アプローチの比較(簡易マトリクス)

- 品質: SVG(最高) > 元画像(フル) > PNG/JPG(エクスポート) > スクリーンショット(モニター解像度依存)

- 手軽さ: スクリーンショット > Keep > スライド保存 > PPTX 解凍 > 検査

- 一括処理: PPTX 解凍が最適

小さなチェックリスト:すぐ使えるステップ

- まず「ファイル > ダウンロード > PNG/JPG/SVG」を試す。

- 個別画像なら「Keep に保存」を試す。

- 一括で欲しいなら PPTX に変換して解凍する。

- それでも駄目なら開発者ツールで検査するかスクリーンショットを撮る。

いつ失敗するか、代替手段

失敗例: 画像が外部サービスに埋め込まれていて直接保存できない場合。

- 代替: スライド全体を高解像度でエクスポートし、トリミングして使用する。

失敗例: 画像が透過やベクターを保持していない。

- 代替: 元のデザイナーからオリジナルファイルを要請する。

最後に(まとめ)

Google スライドから画像を取り出す方法はいくつかあります。用途や求める品質、作業量に応じて最適な方法を選んでください。初心者はまず「スライドを画像として保存」か「Keep に保存」を試し、複数の画像や高品質が必要な場合は PPTX に変換して抽出するのがおすすめです。

もし本記事の手順でうまくいかないことがあれば、コメント欄で具体的な状況(利用している OS、ブラウザ、欲しい画像の種類)を教えてください。DigitBin の YouTube チャンネルでは実演動画も公開されています。ご活用ください。