AI Humanizerレビュー — AIテキストを人間らしく変換して検出を回避する方法

要点まとめ

AI Humanizerは、AI生成テキストを読みやすく人間らしい文章に変換し、AI検出器に引っかかりにくくするオンラインツールです。無料枠で短い記事(最大350語)を試せ、直感的な操作でSEO上の意図を保ちながら文章の「人間らしさ」を向上させます。

重要: 本記事はツールの仕組み、使い方、利点・限界、導入時のチェックリストやSOPなどの実践的サポートまで幅広く解説します。導入判断や運用設計に使えるテンプレートも含みます。

概要

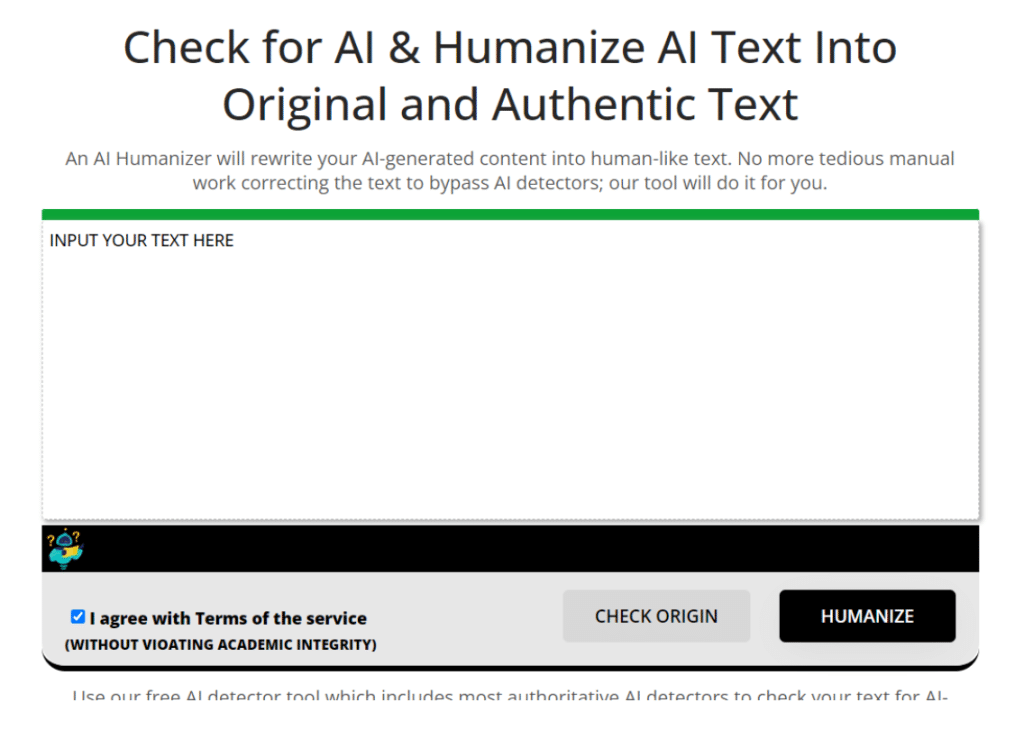

あなたはAI生成コンテンツがAI検出器にマークされて落胆したことはありませんか。近年、検出技術が進み、AIツールをそのまま使うとフィルターに引っかかるリスクが高くなっています。一般的な回避策は「人間の手でリライトする」ことですが、時間やコストがかかります。AI Humanizer(ai-humanizer.com)は、この課題に対する代替ソリューションとして登場したツールで、ワンクリックでAI生成文をより自然な人間の文体に変換し、検出を回避しやすくすることを目的としています。

AI Humanizerとは

AI Humanizerは、ChatGPT、Gemini、Jasper、Bing AI、GPT-4などのAIが生成したテキストを「人間らしい自然な言い回し」に変換するオンラインツールです。開発者は自然言語処理(NLP)、大規模データ分析、独自アルゴリズムを用いて、元の意図やSEOの価値を保ちながら文章を再構築すると説明しています。無料トライアルで短い記事を変換でき、主要なAI検出器(GPTZero、Turnitin、Originality.ai、ZeroGPT、Copyleaksなど)を回避するケースが報告されています。

定義(1行)

AI Humanizer: AIが生成した文章を、文脈を保ちながらより自然で人間らしい表現に自動変換するツール。

AI HumanizerはどうやってAI検出を回避するのか

「人間化」は単なる言い換え以上の工程です。読み手の経験や期待に合わせて語調、句読点、文長のばらつき、接続詞の使い方、比喩や具体例の挿入などを調整し、機械的なパターンを取り除きます。AI検出器は統計的・特徴量的手法で「機械的な文生成」の痕跡を探すため、これらの表現的変化が検出スコアを下げる効果を生みます。

ツールは以下の要素を組み合わせて変換を行います(開発者の説明に基づく説明、内部実装の正確なコードは公開されていません):

- 文体のばらつき(長短文の混在、句読点の配置)

- 語彙の多様化(同義語、類語、コロケーションの選定)

- 構文的変換(能動・受動の切り替え、句構造の変更)

- 意図・コンテキストの保持(キーワードやSEO意図の保護)

- ノイズ除去(不自然なトークンや文字化けの修正)

以上によって「人間スコア」が高い文書が得られ、AI検出器が提示するしきい値を下回ることを目標としています。だが、完璧な回避は保証されない点に注意が必要です。テキストのテーマや複雑さによっては、追加の手動編集が必要になる場合があります。

使い方(簡潔な手順)

以下は実際にAI Humanizerを使ってAIテキストを人間化する標準的なワークフローです。

- ブラウザで ai-humanizer.com にアクセスします。主要ブラウザで動作します。

- 簡単な会員登録を行います。登録時に無料の残高が付与され、短い記事の変換が可能です。

- ダッシュボードでテキスト入力フィールドを見つけ、AI生成テキストを入力または貼り付けます。

- 必要に応じて言語や出力トーン(有れば)を選びます。

- インターフェース上の「humanize」ボタンをクリックして変換を開始します。長い文や複雑なテーマは数秒〜数十秒かかることがあります。

- 変換後のテキストを確認し、必要なら微修正を行います。最終的に検出器でのチェックやSEOの確認を行ってください。

注: 上記は標準的な流れであり、プランやUIの更新により項目やラベル名が変わる可能性があります。

実践ガイドと品質チェック(SOP)

以下はチームで運用する際の標準作業手順(SOP)です。日常ワークフローに落とし込める具体的なチェックリストを示します。

- 目的定義: 変換するテキストの目的(SEO、メール、広告、製品説明など)を明確にする。

- 元テキスト準備: AI生成テキストを整理(不要節の削除、インラインメモの除去)。

- 初回変換: AI Humanizerでhumanize実行。

- 検出器テスト: Turnitin、ZeroGPTなど主要ツールでAI検出チェック。

- 内容チェック: 意図・事実・数字に誤りがないか確認。

- SEOチェック: キーワード配置、メタ要素、内部リンクの確認。

- 最終校正: 文体の統一、読点・句点、固有名詞の表記統一。

- 公開/配信: 公開前にチーム承認を得る。

- モニタリング: 公開後の反応(CTR、直帰率、エンゲージメント)を観察し必要に応じて改訂。

重要: 金融や医療など規制分野のコンテンツは、事実確認や法的チェックを必須にしてください。

受け入れ基準(Критерии приёмки)

- 意図が保持されていること(元テキストの主要メッセージが変わっていない)

- 主要キーワードが過度に失われていないこと

- 検出器テストで目標スコア以下にあること(組織が定めるしきい値)

- 事実・数字の誤りがないこと

- 読みやすさ(文の長さ、句読点、段落構成)に問題がないこと

いつうまくいかないか(反例と限界)

- 専門的すぎる技術文や学術論文:専門用語や厳密な定義が多い文は、単純な「人間化」処理で自然に見せるのが難しい。

- 引用や正確な表現が不可欠な法的/契約文書:意味を変えずに自然化するのはリスクが高い。

- 非常に短く断片的なテキスト:コンテキストが不足しており、変換の余地が少ない。

- 言語固有の表現や方言が重要な場合:標準語に置き換わることでニュアンスが損なわれることがある。

代替アプローチ

- 人間のエディターによる手動リライト:品質は最も高いがコストと時間がかかる。

- ハイブリッド方式:AIで下地を作り、専門のライターが仕上げる。コストと時間のバランスが取れる。

- スタイルガイドベースの自動テンプレート:特定のフォーマット(製品説明、広告文)に最適化された変換ルールを用いる。

精選ヒューリスティクス(思考の枠組み)

- 2つの視点で見る: 読者(人)と検出器(機械)。どちらも満たす調整が必要。

- 意図保持優先: 表現は変えても、意図や事実は変えない。

- 小さな変更を複数適用: 一度に大きく変えず、微調整を積み重ねる方が安全。

運用の成熟度レベル

- レベル1(実験段階): 単発でツールを試す。結果は手動確認。

- レベル2(運用開始): 定常運用でSOPを適用。少数のテンプレート化。

- レベル3(拡張運用): 部署横断で導入。自動化パイプラインと検出ログを運用。

- レベル4(最適化): メトリクス(公開後のCTR、ランク、検出率)を監視し継続的改善。

フェーズごとのテンプレートとチェックリスト(役割別)

コンテンツ制作者向けチェックリスト

- 目的とターゲットを明確にする

- 主要キーワードをリスト化

- AIに生成させるプロンプトを保管

- Humanizerで出力を得る

- 事実と数字を検証

マーケティング担当者向けチェックリスト

- CTAが明確か確認

- SEOメタとタイトルの整合性チェック

- A/Bテスト計画を立てる

編集者/校正者向けチェックリスト

- 表記ゆれを統一

- 文体ガイドに沿っているか確認

- 法的リスクがないか確認

テストケースと受け入れ基準(例)

- テストケース1: 500語のブログ記事を変換し、主要キーワードが3回以上残っていること、事実誤認がないこと。

- テストケース2: 製品説明(200語)を変換し、読みやすさスコアが10%以上向上すること(内部基準に基づく)。

- 合格条件: 検出器で設定されたスコアを下回り、編集担当者の承認が得られること。

デシジョンツリー(導入判定)

以下の簡易フローチャートは導入可否を判断する際のガイドです。

flowchart TD

A[導入を検討する?] --> B{主な用途は何か}

B --> C[短いマーケ用コピー]

B --> D[学術・専門文書]

B --> E[大量のブログ/商品説明]

C --> F[導入を推奨]

D --> G[手動リライトを推奨]

E --> H[ハイブリッド運用を推奨]

F --> I[試験利用→SOP化]

G --> I

H --> I実務で使えるテンプレート(チェックリスト形式)

- 事前: テキストの目的・対象読者・必須キーワード

- 変換: Humanizer実行(出力保存)

- 事後: 事実確認、SEOチェック、検出器チェック

- 公開: 監視開始(7日、30日でレビュー)

プライバシーと法令順守の注意点

- 入力するテキストに個人情報(PII)や機密情報を含めないでください。ツール側のデータ保護方針を必ず確認してください。

- EU域内で個人データを扱う場合はGDPRが適用される可能性があります。データの取り扱い、保存期間、第三者提供に関する合意が必要です。

- 医療、金融、法務分野の正確性が求められるテキストは、専門家による監査を必須にすることを推奨します。

互換性と移行のヒント

- 対応ブラウザ: 開発者はChrome、Firefox、Edge、IE、Opera、Safariでの動作を報告。

- デバイス互換: デスクトップ、ラップトップ、タブレット、スマートフォンに対応。

- ワークフロー移行: 既存のCMSやパブリッシングフローへは、手動でのコピーペーストが基本。APIやプラグインが提供されていれば自動化を検討してください。

いつAI Humanizerを使うべきか(意思決定の指針)

- 大量の下書きを短時間で人間らしく仕上げたい時

- コピーのトーンを迷っている時

- 検出器での検出リスクを下げたいが、外注コストを避けたいとき

典型的なユースケース別テンプレート

- メール: 件名→導入一文→提案→CTA(短め、会話調)

- 製品説明: 主要機能→利点→利用シナリオ→CTA

- ソーシャル投稿: フック→短い訴求→ハッシュタグ(必要に応じて)

よくある質問(FAQ)

AI Humanizerとは何ですか?

AIが作った文章を人間らしい表現に変換するオンラインツールです。読みやすさやエンゲージメント向上を目的に設計されています。

AI Humanizerは無料で使えますか?

はい、登録時に無料枠が付与され、短い記事(最大350語相当)を変換できます。フル機能を使うにはプレミアムプランが必要です。

すべてのAI検出器を確実に回避できますか?

完全な保証はありません。多くのケースで回避効果が見られますが、テーマやテキストの性質によっては追加の手作業が必要です。

プライバシーは守られますか?

ツール側はプライバシーを謳っていますが、機密情報や個人情報を入力する前に公式のプライバシーポリシーを確認してください。

SEOは損なわれますか?

開発者はキーワードやSEO意図を保持するよう設計されたと述べています。変換後は必ず内部SEOチェックを行ってください。

長所と短所(再掲と詳細)

長所

- AI検出器で高い「人間スコア」を狙える

- シンプルで直感的なUI

- 複数ブラウザ・デバイスで動作

- 無料枠で試用可能

短所

- 現時点では英語中心のモードやオプションに制限があり、細かいカスタマイズが不足している可能性がある

- 無料版の語数上限が比較的厳しい(350語)ため、大量運用には有料版が必要

セキュリティとリスク緩和

- 機密データを含めない運用ルールを定める

- 入力ログの保持期間と削除ポリシーを確認

- 法令遵守が必要な分野は必ず専門家レビューを追加

事例的ワークフロー(実践例)

- 週次コンテンツ作成フロー: AIでドラフト生成→Humanizerで一括変換→編集チームが事実確認→SEO担当が最終調整→公開

- 電子商取引: 商品登録CSVをAIで生成→Humanizerで説明文を変換→QAチームがサンプル検証→一括登録

細かな運用ヒントとチェックポイント

- 重要語句(ブランド名、数字、固有名詞)は変換前に角括弧やスタンドインで保護する

- 倫理的観点から誤情報を拡散しないため、ソース確認を必須にする

- 出力が極端に短くなる場合はプロンプトや元テキストの情報量を増やす

1行用語集

- NLP: 自然言語処理。コンピュータが人間の言語を理解・生成する技術。

- コロケーション: よく一緒に使われる語の組み合わせ。

- 検出器: AI生成文を識別するための自動判定ツール。

- トーン: 文章の口調や雰囲気。

- 人間スコア: AI検出器が算出する「人間らしさ」の指標(ツールや測定器により定義が異なる)。

ソーシャルプレビュー(提案)

OGタイトル: AI Humanizerレビュー — AIテキストを自然に人間化 OG説明: AI生成文を読みやすく人間らしく変換してAI検出を回避する方法と運用ガイド。試用方法からSOP、チェックリストまで網羅。

発表文(100〜200語)

AI Humanizerは、AIが生成した文章を短時間で自然な人間の文体に変換するオンラインツールです。無料トライアルで短い記事を試せる一方、運用ではSOPや検出チェックを組み合わせることで安定した品質を確保できます。本記事では使い方、導入判断、リスク対策、役割別テンプレート、テスト項目など実務で使える情報を網羅しています。編集チームやマーケティング部署が導入を検討する際のガイドとしてご活用ください。

まとめ

- AI HumanizerはAI生成文を人間らしく整える有力なツールです。

- 無料枠で試用可能だが、大量運用は有料プランが現実的です。

- 検出回避は多くのケースで有効だが、完全保証はないため事実確認や人間の最終チェックを組み合わせることが重要です。

重要: 機密情報や個人情報をツールに直接入力しないでください。法令順守が必要な分野では専門家のレビューを必ず組み入れてください。

参考に使えるチェックリスト、SOP、デシジョンツリー、テンプレートを本稿に含めました。導入の初期段階では小さなパイロット運用から始め、公開後の性能をモニタリングして段階的に拡大することを推奨します。