KI in Texten manuell erkennen: Praktischer Leitfaden

Fragst du dich, ob der Text, den du gerade liest, von mir oder von einer KI wie ChatGPT geschrieben wurde? Meist reicht ein kurzer, manueller Blick, um starke Hinweise zu finden. Floskeln, zu perfekte Sätze oder das Fehlen einer individuellen Stimme verraten oft KI-Output. In diesem Leitfaden beschreibe ich, wie Redakteure, Lehrkräfte und erfahrene Leser ohne Tools prüfen können, ob ein Text vermutlich von einer KI stammt.

Warum manuell prüfen noch sinnvoll ist

Automatische Detektoren existieren, aber keiner ist unfehlbar. Menschliche Überprüfung bringt Kontextwissen, Stilgefühl und Pragmatik ein. Eine manuelle Prüfung kombiniert mehrere einfache Tests und liefert eine fundierte Einschätzung, die automatisierte Tools ergänzt — insbesondere bei feinen Fällen.

Wichtige Vorteile der manuellen Prüfung:

- Kontextverständnis: Menschen kennen kulturelle, zeitliche und fachliche Nuancen.

- Cross-Checks: Menschliche Prüfer können Quellen, Zitate und Absichten besser abwägen.

- Redaktionssicherheit: Verlässliche Ergebnisse für Publikationen, Prüfungen und Compliance.

Konkrete Anzeichen für KI-Generierung

Die folgenden Signale treten häufig zusammen auf. Ein einzelnes Indiz ist kein Beweis, aber mehrere Indizien erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Text von einer KI stammt.

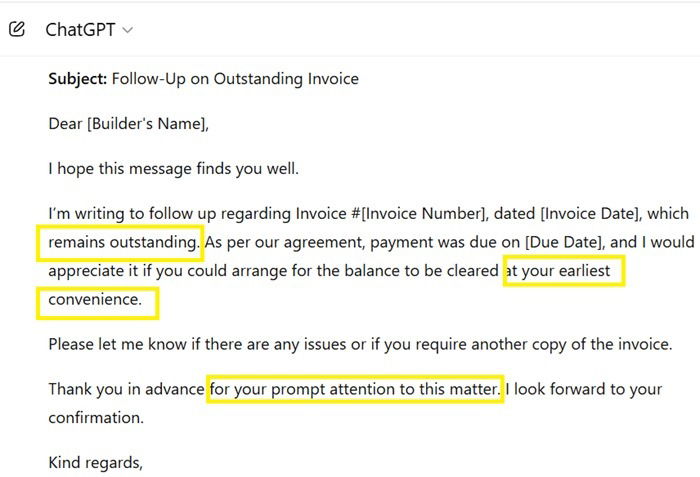

Formelhafte Sätze

KI-Modelle tendieren zur statistischen Mitte. Das führt zu:

- Jargonlastigen, aber oberflächlichen Formulierungen.

- Satzmustern, die sich wiederholen („Zunächst…, Danach…, Abschließend…“).

- Zu perfekt ausbalancierten Argumenten ohne persönliche Stellungnahme.

Wenn Absätze zu glatt, generisch oder „vorhersehbar“ klingen, prüfe weiter.

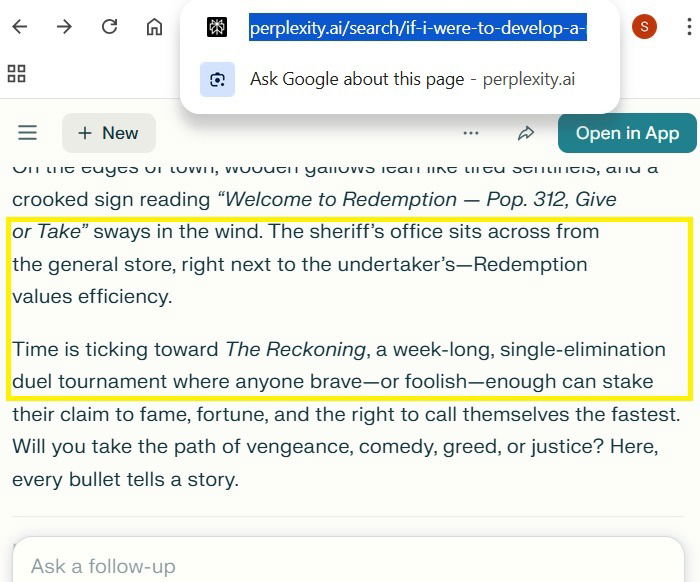

Fehlende menschliche Stimme

Die persönliche Stimme ist ein Muster aus Wortwahl, Meinungen, Anekdoten und sprachlichen Eigenheiten. Erkennbare Merkmale menschlicher Stimme:

- Emotionale Töne, Meinungsnuancen, Widersprüche.

- Umgangssprache, Idiome oder ungewöhnliche Metaphern.

- Kleine Unsauberkeiten, die Authentizität vermitteln.

KI-Antworten klingen oft neutral, poliert und konsistent. Sie vermeiden klares Positionieren oder ungewöhnliche Ausdrucksweisen.

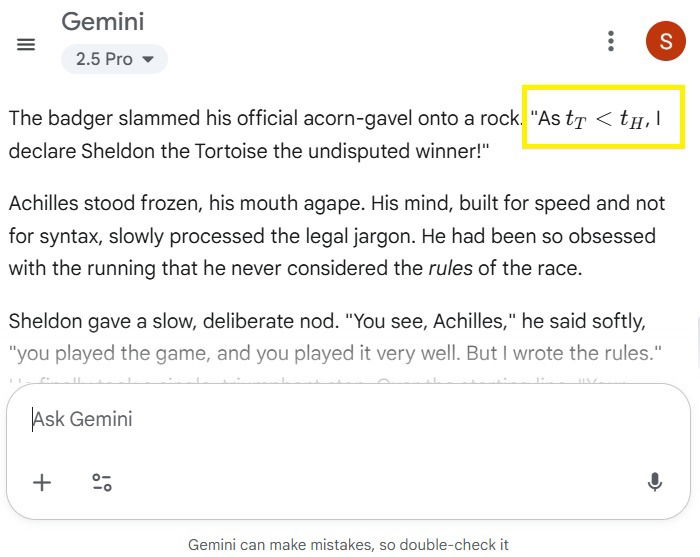

Grammatik und Strukturfehler, die untypisch menschlich sind

Eine KI kann grammatikalisch sehr sauber sein — manchmal zu sauber. Typische Muster:

- Zu viele Substantivierungen (Gerundien-ähnliche Formen): „Förderung“, „Aufbau“, „Optimierung“ in ungewöhnlicher Dichte.

- Übermäßiger Gebrauch von Gedankenstrichen, die den Lesefluss stören.

- Brüche in der Sequenz: sprunghafte Übergänge ohne inhaltliche Brücke.

- Überleben von Füllwörtern und Transitionsfloskeln: „darüber hinaus“, „fernerhin“, „in diesem Zusammenhang“. Nicht falsch, aber auffällig, wenn sie zu häufig auftreten.

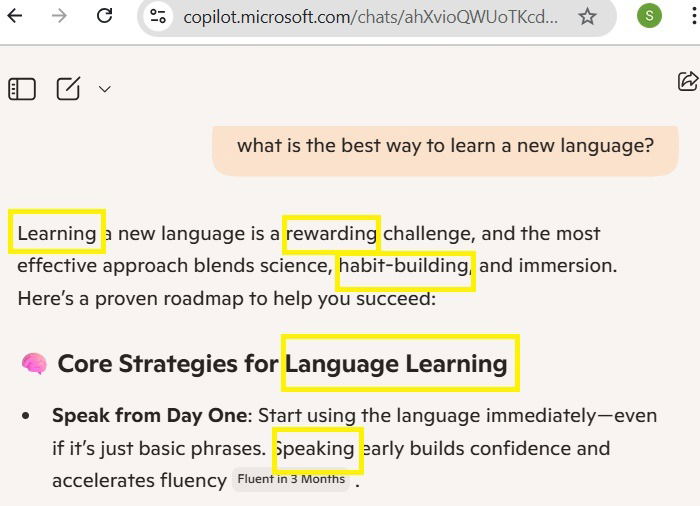

Übermäßige Ausgewogenheit

KI tendiert dazu, Argumente gleichmäßig zu gewichten. Das ergibt oft:

- Paragraphen gleicher Länge mit ähnlichem Rhythmus.

- Einleitung–Beleg–Schluss als stures Muster ohne Abweichung.

Menschen variieren Satzlänge, Rhythmus und Struktur nach Absicht und Gefühlen.

Schnell-Tests: Praktische Schritte zum Prüfen

Diese Mini-Methode eignet sich für Redaktionen, Lehrende und Prüfer. Sie ist schnell, reproduzierbar und kombiniert mehrere Indikatoren.

- Lese den Text laut. Achte auf monotone Passagen.

- Markiere Phrasen, die generisch oder wiederkehrend wirken.

- Suche nach fehlenden Anekdoten oder persönlichen Einschüben.

- Prüfe Kohärenz zwischen Einleitung, Hauptteil und Schluss. Gibt es Sprünge?

- Zähle untypische Strukturen: zu viele Substantive, viele gleiche Übergangsformulierungen.

- Ergänze: Falls möglich, frage den Autor nach der Entstehung (Notizen, Rohversionen).

Wenn 3–4 der Prüfungen positiv sind, besteht ein hoher Verdacht auf KI-Anteil.

Checklisten nach Rolle

Redakteure:

- Prüfe Quellen und Zitate. Stimmen sie mit dem Text überein?

- Suche nach ungewöhnlicher Neutralität bei kontroversen Themen.

- Fordere Rohentwürfe oder Änderungsverläufe an.

Lehrkräfte:

- Verlange Entstehungsnachweise (Entwurfslog, Recherche-Notizen).

- Fordere persönliche Reflexionen zum Thema.

- Nutze mündliche Prüfungen zum Abgleich.

Studierende/Autoren:

- Nutze KI als Rohmaterial, aber kennzeichne Bearbeitung.

- Füge eigene Beispiele, Erfahrungen und Bewertungen ein.

- Verwende deine persönliche Wortwahl aktiv.

Alternative Ansätze und Werkzeuge

Manuell prüfen ersetzt nicht immer technische Hilfsmittel. Kombiniere Methoden:

- Statistik-basierte Detektoren: liefern Wahrscheinlichkeiten, aber sind fehleranfällig.

- Stilometrie: analysiert Schreibstil über Wortwahl und Satzlänge.

- Metadatenanalyse: prüft Dateihistorie, Erstellungszeitpunkte, Versionsverläufe.

- Mündliche Verifikation: Kurzes Interview oder Live-Aufgabe.

Jeder Ansatz hat Grenzen. Stilometrie kann bei stark überarbeiteten Texten fehlschlagen. Metadaten sind manipulativ einfach zu verändern.

Gegenbeispiele: Wann die Methode scheitert

Manuelle Checks können fehlgehen, wenn:

- Ein erfahrener Autor KI-Output stark redigiert.

- Inhalte übersetzt wurden; Übersetzungen können menschliche Spuren ausblenden.

- Modelle speziell feinjustiert wurden, um eine bestimmte Stimme zu imitieren.

- Der Autor bewusst „menschliche Fehler“ einbaut.

In diesen Fällen braucht es vertiefte forensische Analyse oder zusätzliche Validierung.

Heuristiken und mentale Modelle

Nutze kompakte Denkhilfen, um schneller zu urteilen:

- Varianz-Regel: Menschen zeigen mehr Varianz in Ton und Länge. KI tendiert zur Mittelmäßigkeit.

- Friktionstest: Menschliche Texte haben meist „Reibungspunkte“ (Meinungen, Unsauberkeiten). KI glättet.

- Voice-Check: Sucht nach kleinen, persönlichen Markern — ein spezifisches Wort, eine Anekdote.

- Coherence-Scan: Prüfe logische Verknüpfungen zwischen Absätzen.

Diese Heuristiken helfen, Hypothesen schnell zu bilden.

Entscheidungsbaum für die Praxis

Nutze diesen einfachen Entscheidungsbaum als schnelles Screening.

flowchart TD

A[Text prüfen] --> B{Fehlen persönliche Anekdoten?}

B -- Ja --> C{Viele formelhafte Sätze?}

B -- Nein --> D{Metadaten prüfen}

C -- Ja --> E[Verdacht: KI-an Teilen]

C -- Nein --> F[Weitere Tests: Stilometrie]

D -- Verdächtig --> E

D -- Unauffällig --> F

F --> G{Rohversion verfügbar?}

G -- Ja --> H[Autor interviewen]

G -- Nein --> I[Externe Prüfung]

H --> J{Autor bestätigt menschliche Erstellung?}

J -- Ja --> K[Text als menschlich markieren]

J -- Nein --> E

I --> EVorlage: Schnell-Report für Redaktionen

Benutze diese Vorlage, um Fälle zu dokumentieren:

- Titel:

- Autor (angegeben):

- Quelle/URL:

- Indizien (stichpunktartig):

- Formelhafte Sätze: ja/nein

- Fehlende Stimme: ja/nein

- Ungewöhnliche Grammatik: ja/nein

- Metadaten: Zeitstempel fehlen/verdächtig

- Tests durchgeführt:

- Lautlesen

- Stichwortzählung

- Stilometrie

- Autorenkontakt

- Empfehlung: Publizieren / Nachfragen / Zurückhalten

Diese einfache Dokumentation schafft Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Glossar

- KI: Künstliche Intelligenz; hier: große Sprachmodelle.

- Stilometrie: Analyse des Schreibstils anhand statistischer Merkmale.

- Formelhafte Sätze: Wiederkehrende, generische Satzmuster ohne Eigenständigkeit.

Risiken und Maßnahmen

Risiken bei falscher Einordnung:

- Falsch-positive Klassifizierung kann Vertrauen zerstören.

- Falsch-negative Klassifizierung erlaubt fehlerhafte oder manipulierte Inhalte.

Gegenmaßnahmen:

- Kombiniere manuelle Prüfung mit technischen Tools.

- Halte Prozesse dokumentiert.

- Schütze Prüfprotokolle und respektiere Datenschutz.

Entscheidungshilfe: Wann sofort intervenieren

Interveniere sofort, wenn ein Text:

- Falsche Fakten ohne Quellen enthält.

- Urheberrechtlich geschütztes Material ohne Attribution benutzt.

- In Prüfungs- oder Compliance-Kontext verwendet wird.

In allen anderen Fällen genügt oft eine Nachforderung von Entstehungsbelegen.

Kurze Fallbeispiele

- Zeitungsartikel mit ausgewogener Sprache, aber fehlenden Zitaten: Nachfragen, Rohentwurf anfordern.

- Studentische Arbeit mit einheitlich perfekter Sprache: Stilometrie + mündliche Prüfung.

- Blogpost mit persönlichen Anekdoten und Tippfehlern: vermutlich menschlich, aber Quellen prüfen.

FAQ

Q: Kann eine KI nie menschlich klingen?

A: KIs können sehr menschlich klingen, besonders bei guter Prompt-Strategie oder nachbearbeitetem Text. Die hier beschriebenen Indikatoren helfen, Hypothesen zu bilden, nicht zu beweisen.

Q: Sind automatische Detektoren nutzlos?

A: Nein. Sie liefern zusätzliche Hinweise. Kombiniert mit manueller Prüfung sind sie nützlich.

Abschließende Zusammenfassung

Manuelle Erkennung von KI-Texten beruht auf mehreren, kombinierten Signalen: Formelhafte Sprache, fehlende persönliche Stimme, ungewöhnliche Grammatikmuster und strukturielle Brüche. Kein einzelnes Zeichen ist abschließend. Eine gute Praxis kombiniert schnelle Checks, dokumentierte Nachfragen und bei Bedarf technische Analysen.

Wichtig: Verwende diese Methoden verantwortungsvoll. Eine Einschätzung ist eine Hypothese, keine endgültige Verurteilung.

Wesentliche Schritte, kurz:

- Laut lesen, auf Stimme achten.

- Wiederholungen und Formeln markieren.

- Kohärenz zwischen Abschnitten prüfen.

- Autorenkontakt oder Rohmaterial anfordern.

Ähnliche Materialien

Podman auf Debian 11 installieren und nutzen

Apt-Pinning: Kurze Einführung für Debian

FSR 4 in jedem Spiel mit OptiScaler

DansGuardian + Squid (NTLM) auf Debian Etch installieren

App-Installationsfehler auf SD-Karte (Error -18) beheben