この記事の目次

- ブータブルUSBとは

- RufusでブータブルUSBを作る手順(詳細)

- よくある質問(FAQ)

- トラブルシューティングと回避策

- 代替ツールと使い分け

- 運用チェックリスト(役割別)

- 受け入れ基準とテストケース

- 用語集とファクトボックス

- 要点まとめ

重要な定義(1行)

- ブータブルUSB: 起動可能なOSイメージ(ISOなど)を書き込んだUSBデバイス。通常のデータ保存用とはファイル構成が異なるため、再フォーマットしない限り一般ファイルの保存には向きません。

ブータブルUSBとは

ブータブルUSBドライブ(別名:Live USB)は、USBメモリや外付けドライブにOSインストーラーやライブ環境を格納し、そこから直接コンピュータを起動できるデバイスです。ファイルエクスプローラーで内容を確認でき、インストール用のセットアップファイルや起動コマンドが格納されています。

近年はCD/DVDドライブが減ったため、ブータブルUSBが標準的な配布媒体になりました。USBは軽量で複製(クローン)もしやすく、バックアップや配布に便利です。

ファクトボックス — キー情報

- 推奨USB容量: 最低8GB(多数のディスクイメージやインストーラーは8GB以上を要求)

- 対応OS: RufusはWindows上で動作するユーティリティ(ポータブル版あり)。

- 書き込みモード: ISOイメージモード/DDモード(イメージによる)

RufusでブータブルUSBを作る手順(詳細)

以下はWindowsでRufusを使ってブータブルUSBを作成する実務的な手順です。画像は実際の画面キャプチャを示しています。

- Rufusをダウンロードする

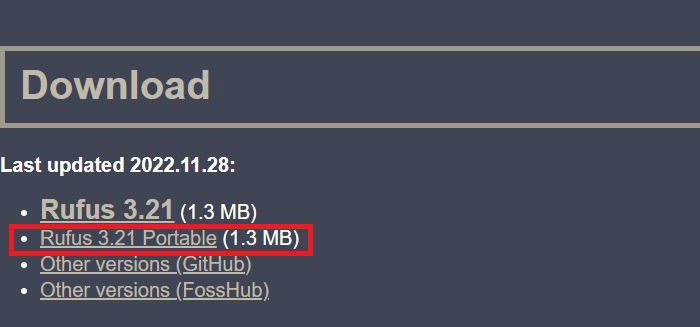

- Rufus公式サイトから最新版、または必要に応じて過去版をダウンロードします。インストーラー版とポータブル版があるため、インストールしたくない場合はポータブル版(.exe 単体)を選んでください。

キャプション: Rufusダウンロードページのスクリーンショット

- Rufusを起動して更新チェックを許可する

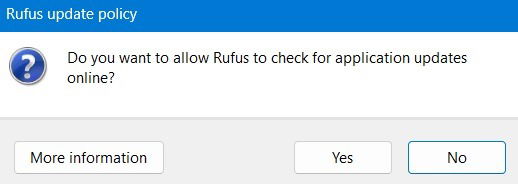

- 起動時に「オンラインで更新を確認しますか?」のようなダイアログが出たら、最新機能や互換性のために「はい」(「はい」を選択)を推奨します。ただし、ネットワークポリシー上で外部接続を制限している場合は「いいえ」を選択しても構いません。

- USBドライブを接続してデバイスを選択する

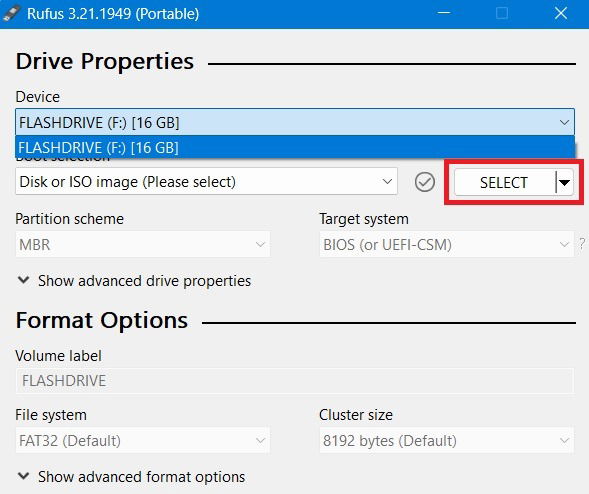

- USBを差し込むと、Rufusの上部ドロップダウンに自動で表示されます。表示されたらデバイスリストから対象のUSBを選んでください。

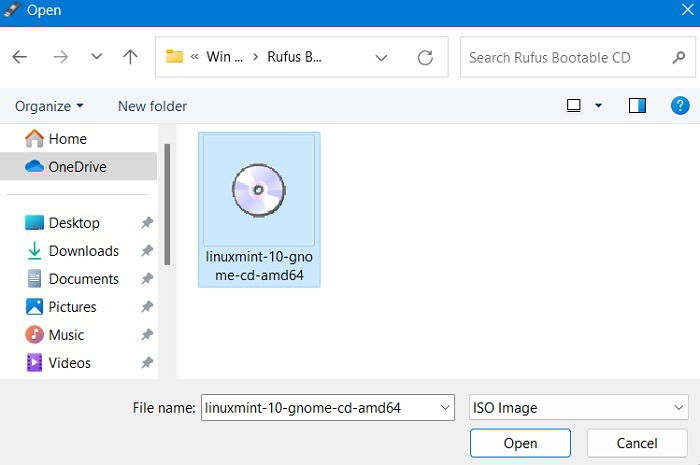

- ブート用ISOを選ぶ

- 「選択」ボタンを押し、保存してあるISOファイルを指定します。この記事の例ではLinux MintのISOを使用しています。

注意: ISOファイルは事前に公式サイトから入手してください。USBに重要なデータがある場合は事前にバックアップを取り、空き容量が十分か(推奨8GB以上)を確認してください。

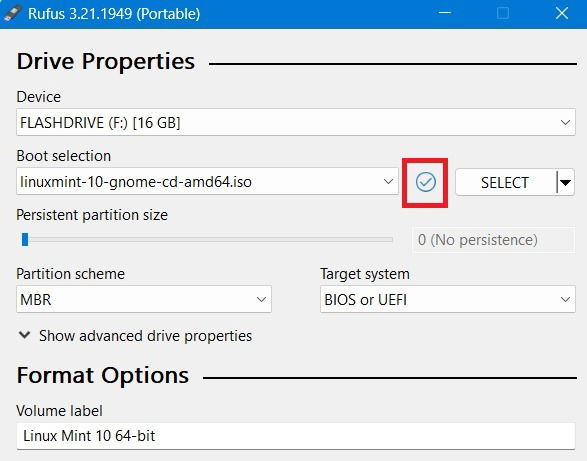

- (任意) チェックアイコンでハッシュを確認する

- 「Boot Selection」(ブート選択)付近の小さなチェックアイコンをクリックすると、ISOファイルのMD5、SHA1、SHA256を計算できます。ダウンロードしたISOが改ざんされていないかを検証する用途に使います。

- 計算には数秒〜数分かかることがあります。計算後に問題(赤い警告など)が無ければ、安全と判断できます。

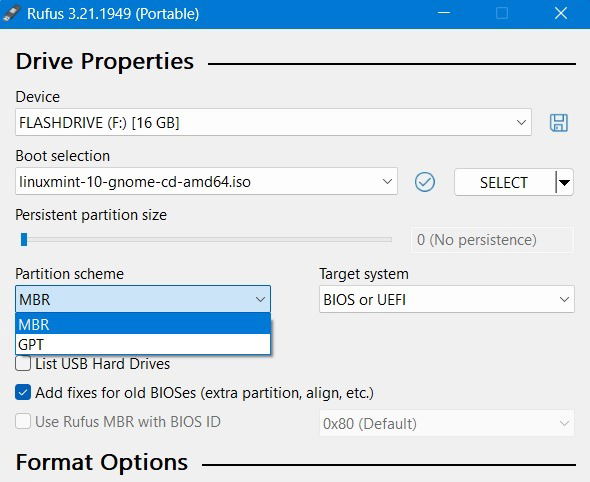

- パーティション方式とターゲットシステムを選ぶ

- 古いBIOS向けの互換性を確保したい場合は「MBR」を選び、「ターゲットシステム」は「BIOSまたはUEFI」を選択します。UEFI専用にしたい場合は「GPT」を選ぶと良いです。

重要: 実機のブートモード(UEFI/レガシーBIOS)に合わせて選択しないと起動しないことがあります。

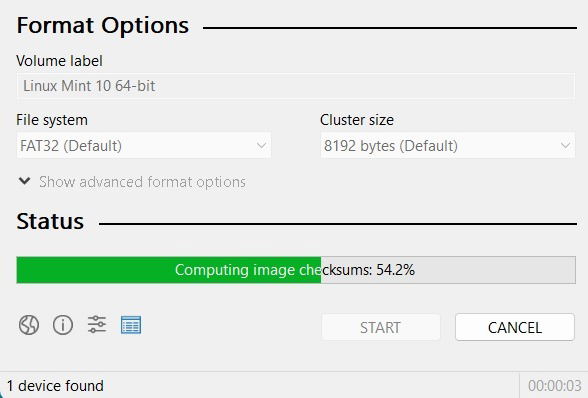

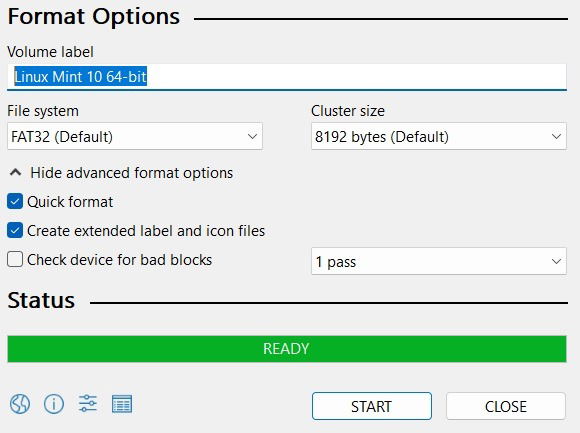

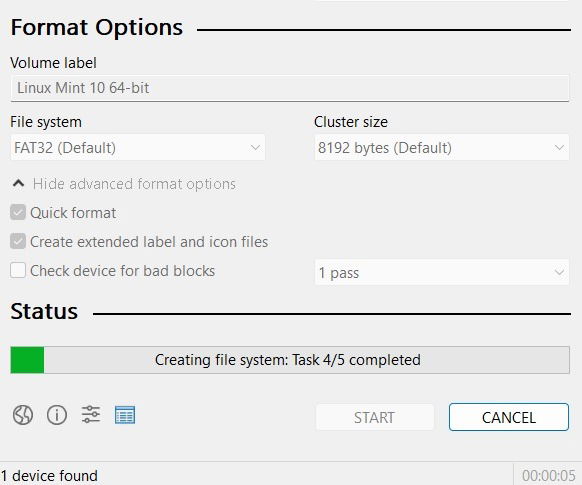

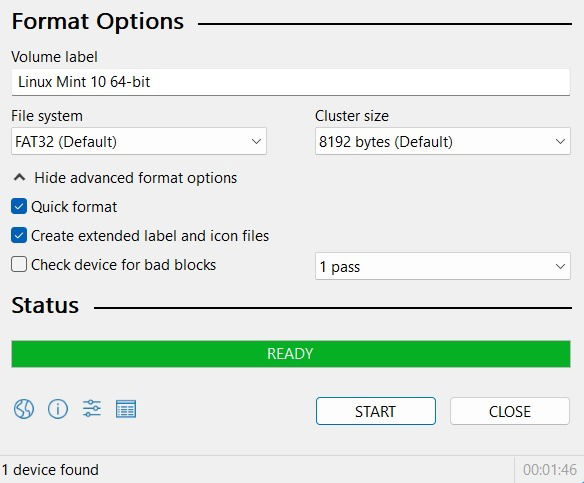

- ボリュームラベルやフォーマットオプションを設定する

- 「Volume Label」(ボリュームラベル)でUSBの名前を変更できます。Advanced Format Options(詳細フォーマット設定)で「Quick Format」(クイックフォーマット)にチェックを入れると、セクタチェックをスキップして高速にフォーマットしますが、物理エラーの有無は検出できません。

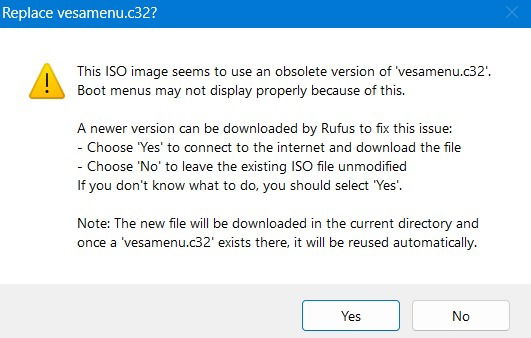

- 必要ならRufusが追加ファイルをダウンロードすることがある

- 一部のLinux系ディストリビューションでは、起動メニュー用の追加ファイル(例: vesamenu.c32)の置換が必要な場合があります。プロンプトが出たら「はい」を選ぶとRufusが自動で処理します。

- 書き込みモードを選ぶ(推奨: ISOイメージモード)

- プロンプトで「ISOイメージモードで書き込む」を推奨する旨が表示されたら、それを選択して進めます。

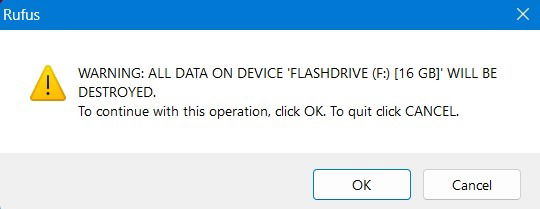

- フォーマット警告を確認して開始する

- フォーマットを開始するとデバイス上の全データが消去されます。必要なら事前にバックアップを行ってください。その後「OK」を押すと書き込みが始まります。

- 書き込み中の挙動と完了確認

- 書き込みが開始されると進捗バーが動き、完了すると進捗バーが緑になりサウンドが鳴る場合があります。完了メッセージが出ないこともあるため、進捗が最後まで到達したら完了と判断してください。

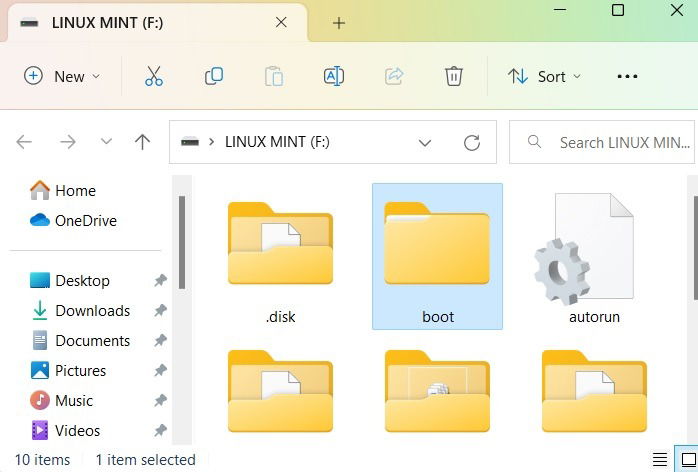

- エクスプローラーで内容を確認する

- Windowsのファイルエクスプローラーで新しくできたドライブを開き、必要なファイルが存在するか確認します。ブートメニューやEFIフォルダなどが正しく作成されていれば成功です。

これでRufusによるブータブルUSBの作成は完了です。USBドライブが十分な容量を持っていれば、複雑なOSイメージでもRufusは正しく変換してくれます。

注意と重要ポイント

- 重要: Rufusで作成したUSBは通常のデータ保存用ではありません。再利用する場合はWindowsのディスク管理やエクスプローラーで通常フォーマットしてください。

- セキュリティ: ISOファイルは必ず公式サイトから取得し、可能ならハッシュ値で検証してください。

トラブルシューティングと回避策

よくある失敗のパターンと解決法を示します。

起動しない(無反応)

- 原因: マザーボード側のブートモードとUSBのパーティション方式が合っていない。

- 対処: BIOS/UEFI設定でブートモードを確認する。UEFI起動ならGPT、レガシーBIOSならMBRを選ぶ。

ISOが壊れている・チェックサムが一致しない

- 対処: 公式サイトから再ダウンロードし、SHA256などで検証する。

特定のデバイスで途中で止まる

- 対処: 別のUSBポート(できればUSB 2.0)を使う。USBメモリ自体の品質・寿命の可能性もあるため別のメディアで試す。

Rufusが追加ファイルのダウンロードを要求して失敗する

- 対処: ネットワーク接続を確認し、必要ならRufusの管理者権限での実行やプロキシ設定を見直す。

いつRufusが向かないか(反例)

- macOS専用のインストーラーを作る場合や、macOSをネイティブにブートするUSBを作る用途にはRufusは適していません。macOS用ならAppleのツールや専用手順を使ってください。

- LinuxやmacOS上で直接USBの書き込みを行いたい場合は、プラットフォームネイティブのツール(dd、Etcherなど)を検討します。

代替アプローチとツールの比較

簡易的な代替ツールと選び方の目安:

- BalenaEtcher: GUIが非常にシンプルでクロスプラットフォーム(Windows/macOS/Linux)。初心者向け。

- Ventoy: 複数のISOを1つのUSBに保存してブートメニューで選べる。複数イメージ運用に最適。

- PowerISO: イメージ編集やマウント機能が豊富だが商用機能は有料。

選び方のヒューリスティック: シンプルさ重視→Etcher、複数ISO運用→Ventoy、高機能・有料OK→PowerISO、Windowsネイティブで細かいオプション制御→Rufus。

運用チェックリスト(役割別)

ホームユーザー

- ISOを公式サイトからダウンロードしたか確認する

- USBの中身をバックアップしたか確認する

- Rufusのポータブル版で作業する(インストール不要)

IT管理者

- 対象PCのブートモード(UEFI/Legacy)を事前に調査

- 企業のイメージに必要な追加ドライバをあらかじめ組み込む手順を作成

- Ventoyなどで複数OSの配布を検討

テクニカルサポート

- 失敗時に試す項目(別ポート、別USB、ISOのハッシュ検証)を順序化

- 事前に検証済みメディアをラベル管理

SOP(標準作業手順)簡易版

- 公式ISOをダウンロード→ハッシュを検証

- 対象USBをPCに差し込みバックアップ実施

- Rufusを起動→USBを選択→ISOを選択

- パーティション方式を決定(実機のBIOS/UEFIに合わせる)

- クイックフォーマットを選択→開始

- 完了後、エクスプローラーで必要ファイルを確認

- 実機でブート確認→問題なければ配備

受け入れ基準(Критерии приёмки)

- USBを対象PCで起動でき、インストーラーやライブ環境が正常に起動する。

- ブート後に主要なインストーラー画面やライブセッションが表示される。

- 必要であればネットワークやデバイス(キーボード/マウス)が認識される。

テストケース/検収項目

- ケース1: BIOSモード(Legacy)で起動→成功

- ケース2: UEFIモードで起動→成功

- ケース3: 別のUSBポート(USB2.0/3.0)で起動→成功

- ケース4: ハッシュが一致しないISOで書き込み→ハッシュ不一致を検出できる

合格条件: 上記のうち対象環境に該当するケースがすべて成功すること。

決定フローチャート(Mermaid)

flowchart TD

A[ISOを入手済みか?] -->|いいえ| B[公式サイトからISOをダウンロード]

A -->|はい| C[USB容量 >= 8GB か?]

C -->|いいえ| D[より大容量のUSBを用意]

C -->|はい| E[RufusでISOを選択]

E --> F{実機はUEFIかLegacyか}

F -->|UEFI| G[GPT を選択]

F -->|Legacy| H[MBR を選択]

G --> I[書き込み→起動確認]

H --> I

I --> J{起動成功?}

J -->|はい| K[完了]

J -->|いいえ| L[トラブルシューティングを実行]用語集(1行定義)

- ISO: 光学ディスクのイメージファイル。OSインストールメディアとして配布される。

- MBR: 古い方式のパーティションスキーム(Legacy BIOS向け)。

- GPT: UEFI環境向けの新しいパーティションスキーム。

- クイックフォーマット: セクタの消去や検証を省略して高速にフォーマットする方式。

セキュリティとプライバシーの注意点

- ISOは必ず公式配信元からダウンロードし、可能であればSHA256等で検証することで改ざんを回避してください。

- Rufusの実行に管理者権限が必要になることがあります。信頼できない環境での実行は避けてください。

代替シナリオと運用のヒント

- 複数のディストリビューションを1本のUSBで配布したい場合はVentoyを使うと便利です。

- 既存のUSBを復元して通常用途で使いたい場合は、エクスプローラーで通常フォーマット、またはディスク管理でパーティションを再作成してください。

よくある質問(FAQ)

Rufusは安全ですか?

Rufusは広告やマルウェアが含まれていない信頼できるオープンソースソフトウェアです。ポータブル版はインストール不要で、公式配布から実行すれば安全に使用できます。

RufusはLinuxやMacで使えますか?

Rufus自体はWindowsアプリケーションで、LinuxやmacOSでは動作しません。代替としてBalenaEtcher(クロスプラットフォーム)、PowerISO、Ventoyなどを検討してください。

書き込んだUSBが起動しません。なぜですか?

主な原因はブートモード不一致(UEFI vs Legacy)やISOの不整合、USBメディアの不良です。まずはパーティション方式を確認し、必要ならUEFI/GPTまたはMBR/Legacyで再作成してください。

参考と画像クレジット

画像クレジット: Pexels。すべてのスクリーンショットは実際の操作を撮影したものです。

要点まとめ

- RufusはWindowsで簡単にブータブルUSBを作れるツール。

- ISOは公式から入手し、ハッシュで検証すること。

- ブートモード(UEFI/Legacy)に応じてMBR/GPTを選ぶ。

- トラブル時は別USB・別ポート・ハッシュ検証・書き込みモードの見直しを行う。

重要: 作業前に必ずUSB内の重要データをバックアップしてください。