重要: このガイドはMuseScoreの基本操作と、楽譜からMIDIファイルを作る実践的な手順、よくある応用と代替案、制作ワークフローのチェックリストを含みます。

MuseScoreとは何か

MuseScoreは無料のオープンソース楽譜作成ソフトです。視覚的な楽譜編集機能だけでなく、各声部ごとの音量や楽器音の設定、MIDI/PDFの入出力をサポートします。用語の短い定義:

- MIDI: デジタル楽器やソフトに音情報(音高、長さ、ベロシティなど)を伝えるフォーマット。

- サウンドフォント: MIDI再生時に使われる音色ライブラリ(.sf2など)。

なぜMuseScoreを選ぶか(目的別)

- 学習者: 楽譜を視覚で確認しつつMIDIで再生して練習したい。

- 作曲家/編曲者: いつでも編集してMIDIデータをDAWへ渡せる。

- 教師/指導者: PDFで配布し、MIDIでパートを強調して再生できる。

はじめに:ダウンロードと対応環境

MuseScoreはWindows、macOS、Linuxで動作します。公式サイトからOSに合ったインストーラを取得してください。サウンドフォントを追加する場合は、.sf2ファイルを用意します。

新しいスコアの作成

MuseScoreのウィザードが初期設定の多くを代行します。タイトルや作曲者、楽器編成、拍子、調を入力すると、楽譜テンプレートが自動生成されます。手順は簡潔で、初めてでもすぐに演奏入力に入れます。

基本的な音符入力

楽譜の記譜は次の手順で行います。直感的に操作できますが、ショートカットを覚えると劇的に速くなります。

手順(GUIでの基本)

- 入力を始めたい小節をクリック。

- ツールバーから音価(4分音符、8分音符など)を選択。

- 「N」ボタンを押して音符入力モードに入る。

- 五線の線や間にクリックして音符を置く。

- 終了するにはEscを押す。

ショートカット(高速入力)

- 小節を選択してからNキーで入力モードへ。

- 数字キーで音価を選択(例: 5 = 4分音符)。

- ピリオド(.)で付点を指定。

- 音名キー(A〜G)で音程を指定、もしくはSPACEで休符。

- 再度Nで入力を終了。

- DELキーは元に戻す動作(テキスト入力のDELとは異なる)に注意。

もしMIDIキーボードがあるなら、リアルタイム入力(またはステップ入力)でさらに迅速に楽譜を作れます。

和音(コード)の入力

和音は個別の音符を重ねることで作ります。Shiftキーを押しながら追加の音をクリックすると同一時点に音が追加され、和音が形成されます。Macの一部ではFunctionキーの併用が必要なことがあります。

同一線上の複数声部

ピアノ譜など、一つの五線に異なるリズムや声部を重ねたい場合は「声部」機能を使います。手順:

- まず第1声部を通常どおり入力。

- 切り替えたい音符でNを押し、ツールバーのカラフルな数字(1〜4)で第2声部を選択。

- 以後は第2声部として入力されます。

コピー&ペースト

範囲選択は、最初の音符をクリックしShiftを押しながら最後の音符をクリックします。編集メニューやCtrl-C/Ctrl-V(MacはCmd)でコピー&ペーストが可能です。貼り付け先は、コピーした選択の先頭が置かれる位置に合わせてクリックしてからペーストします。必要ならば、貼り付け用のダミー音符を一つ置いておくこともあります。

テンポの設定

作品全体の基礎テンポは「表示 > 再生パネル」で設定します。再生して好みの速さを確認して調整しましょう。

セクションごとに異なるテンポを付けたい場合:

- 変化を付けたい小節の先頭音符を選択。

- 「作成 > テキスト > テンポ」を選ぶ。

- 表示されるテンポ一覧から選択し、必要ならBPMを調整します。これは再生時に反映されます。

拍子・調号・ダイナミクス・装飾記号

ダイナミクス、調号、テンポ記号、小節線、反復記号などはスコアに配置でき、再生に影響するものもあります。操作は「表示 > パレット」から要素をドラッグして五線上の音符や小節線にスナップさせる形です。

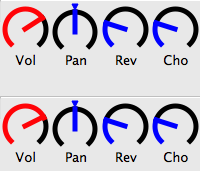

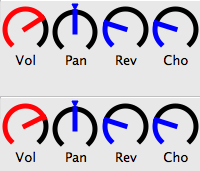

ミキシングとMIDIファイル作成

MIDIとして保存する前に、各パートの音量や音色を調整しておくと目的の再生結果に近づけられます。「表示 > ミキサー」から各パートのフェーダーで音量調整や楽器の選択が可能です。

ミュート(M)やソロ(S)はMuseScore内での確認に便利ですが、MIDI書き出しではトラックごとのヴェロシティや音色が重要になるため、音量フェーダーでバランスを取る習慣をつけましょう。強調したいパートはピアノなど音量感のある音色にして目立たせると分かりやすくなります。

MIDI書き出しは「ファイル > 名前を付けて保存」または「エクスポート」でMIDI(.mid)を選んで保存します。

代替サウンドフォントの使用

より良いMIDIサウンドを求める場合は、サウンドフォントを変更します。MuseScoreはサウンドフォントの読み込みをサポートしており、一般的にはGeneral MIDI(GM)準拠の.sf2ファイルを使います。代表的な選択肢としてFluidR3やその他の無料サウンドフォントが試せます。サウンドフォントの切り替えで再生印象が大きく変わるため、好みの音色を見つけると良いでしょう。

実践ワークフロー(楽譜からMIDI作成までのミニ手順)

- ウィザードで新規スコアを作成。タイトル・調・拍子・編成を設定。

- 小節の基本構造(小節数、テンポ、調号)を先に設定。

- 音符を入力(ショートカットとMIDI鍵盤で高速化)。

- 声部、和音、装飾を追加。

- パートごとに音量調整と音色設定(ミキサー)。

- 必要に応じてテンポマークやダイナミクスを配置。

- 再生でチェック、問題があれば修正。

- MIDIおよびPDFで書き出し。

この順序を守ると、編集しながら目的のMIDIファイルを得やすくなります。

役割別チェックリスト

- 学習者: テンポをゆっくりにしてパート単位でMIDIを耳で確認。ソロで練習したいパートをミュート/ソロで切替。

- 作曲家: 各声部は独立して編集。MIDIはDAWに読み込んで音色微調整。

- 教師: PDF出力で配布、MIDIで伴奏パートを強調して生徒に聴かせる。

いつMuseScoreが向かないか(反例)

- 本格的な音響制作や高度なサウンドデザインが目的で、サンプルベースの高度なライブラリを直接操作したい場合。

- 大規模なオーケストレーションで専用のライブラリ(商用音源)を使い、細かな表現をDAW側で作りこみたい場合。

その場合の代替案: SibeliusやFinale(商用)、あるいはMIDI編集をDAW(Reaper、Logic、Cubaseなど)で行い、MuseScoreはスコア編集/印刷用に使う等の分担が実用的です。

互換性と移行メモ

- MuseScoreはMusicXMLやMIDI、PDF、LilyPondなどをインポート/エクスポートできます。

- 別ソフト(LilyPond)で美しい楽譜組版を行いたい場合は、MusicXML経由で書き出すと相互運用がしやすいです。

- 注意: 完全な互換は保証されないため、移行後は記譜の崩れや装飾のズレを必ずチェックしてください。

よくあるトラブルと対処

- 音が想定と違う: ミキサーで楽器設定と音量を確認。サウンドフォントを変更してみる。

- コピー貼り付けで小節がずれる: 貼り付け位置を正確にクリックしてからペースト。または小節単位で選択してから行う。

- 複数声部が混ざる: 正しい声部番号(1〜4)で切り替え、入力モードを確認。

小さな最適化のコツ(ヒューリスティック)

- まずスコア全体の骨組み(小節数・調・拍子・テンポ)を作る。細部は後回し。

- 1パートずつ完了させてから次のパートへ。マルチタスクで同時に多くを編集するとミスが増える。

- 最低1回は中立のサウンドフォントで全体再生し、バランスの粗い部分を洗い出す。

1行用語集

- スコア: 楽譜全体のこと。

- 声部: 同一五線上で同時に鳴る別々のパート。

- サウンドフォント: MIDI再生用の音色定義ファイル。

セキュリティ・プライバシーメモ

MuseScore自体はローカルアプリケーションです。オンライン共有機能を使う場合は、楽譜に含まれる個人情報や著作権の扱いに注意してください。

まとめ

MuseScoreは無料でありながら、学習用から作曲・編曲・印刷まで幅広くカバーする強力なツールです。楽譜入力はGUIとショートカットの組み合わせで高速化でき、ミキサーやサウンドフォントでMIDIの音質を改善できます。簡単なワークフローを守れば、すぐに実用レベルのMIDIファイルを作れます。

要点:

- ウィザードで素早くスコア作成。

- ショートカットとMIDI鍵盤で高速入力。

- ミキサーとサウンドフォントで再生品質を向上。

- MusicXML経由で他ソフトとの連携が可能。

短いお知らせ文(100〜200語) MuseScoreは無料の楽譜作成ソフトウェアです。初心者にも扱いやすいウィザードと直感的なインターフェースを持ち、ショートカットやMIDIキーボードで効率的に楽譜を入力できます。ミキサーやサウンドフォントを使えばMIDI再生の品質を向上させられ、PDFやMIDI、MusicXMLで書き出せるため印刷や他ツールとの連携も簡単です。今すぐダウンロードして、自分の楽譜をMIDIにしてみてください。使ってみた感想を共有すると、コミュニティの改善にも繋がります。

ご自身の制作スタイルに合わせて、MuseScoreを楽譜作成とMIDI制作のワークフローに組み込んでみてください。