ログインせずに Adobe ソフトを完全にアンインストールする方法

重要: ライセンスの管理が必要な場合は、可能であれば先にアカウントへログインしてライセンスを解除してください。特に複数デバイスでのアクティベーション制限があるアカウントは、未解除だとライセンス問題が残ることがあります。

概要と目的

このガイドは、Adobe ソフトウェア(Creative Cloud デスクトップアプリや個別の Adobe アプリ)を、ユーザーがログインできない・ログイン情報を失った場合でも安全にアンインストールする手順を示します。オフライン環境やライセンス状態が不明な端末でも使える方法を中心に扱います。

なぜログインせずにアンインストールできないことがあるのか

Adobe はアンインストール時にライセンスの解除(デアクティベーション)を確認することがあります。これは、1 アカウントで許可されているアクティベーション数を超えないようにするためです。ログインが必要なプロンプトはこの確認の一部です。ログインできない場合でもアンインストール自体は可能ですが、ライセンス状態がクラウド側で適切に解除されないことがある点に注意してください。

事前準備(短いチェックリスト)

- 管理者権限で操作できる Windows アカウントを用意する

- 重要なファイルやカスタムプリセットをバックアップする

- ネットワーク接続があるとライセンス解除や更新が可能になるため、可能なら一時接続する

方法 1 — Adobe Creative Cloud Cleaner Tool を使う

- 公式サイトから Adobe Creative Cloud Cleaner Tool をダウンロードします(Adobe の公式ページを必ず確認してください)。

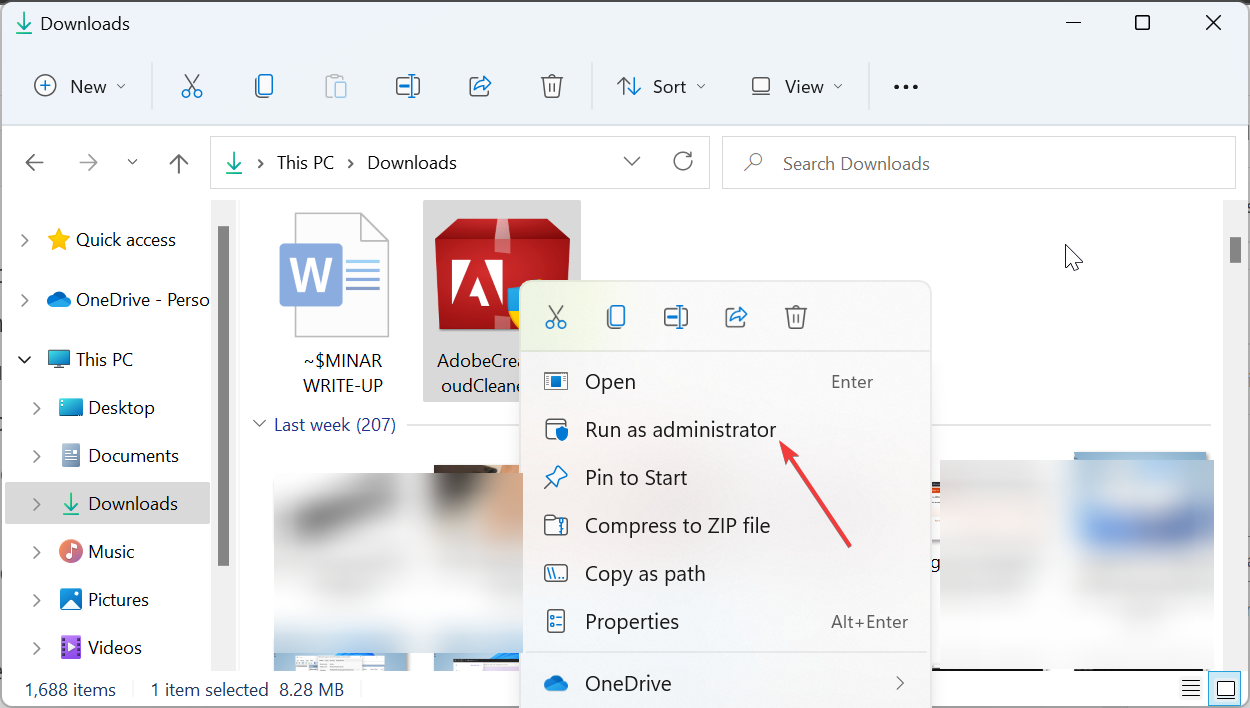

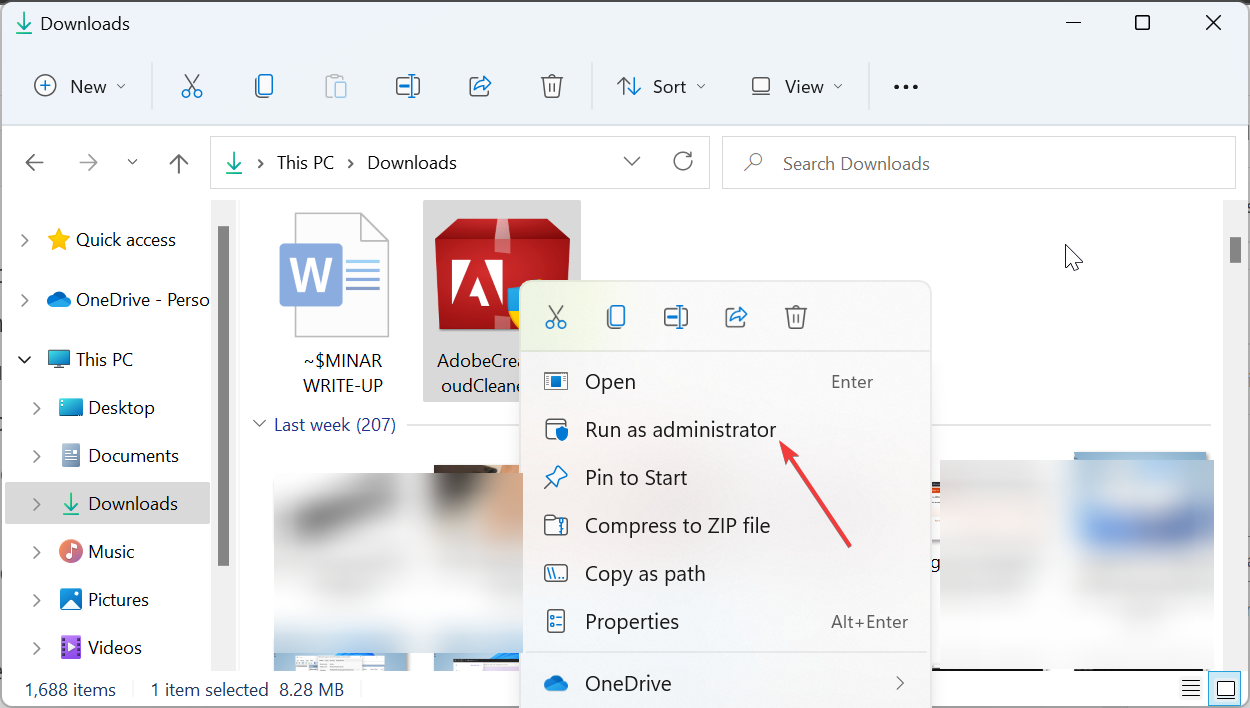

- ダウンロードしたファイルをエクスプローラーで右クリックし、管理者として実行 を選びます。管理者オプションが見えない場合は、ダブルクリックで実行して下さい。

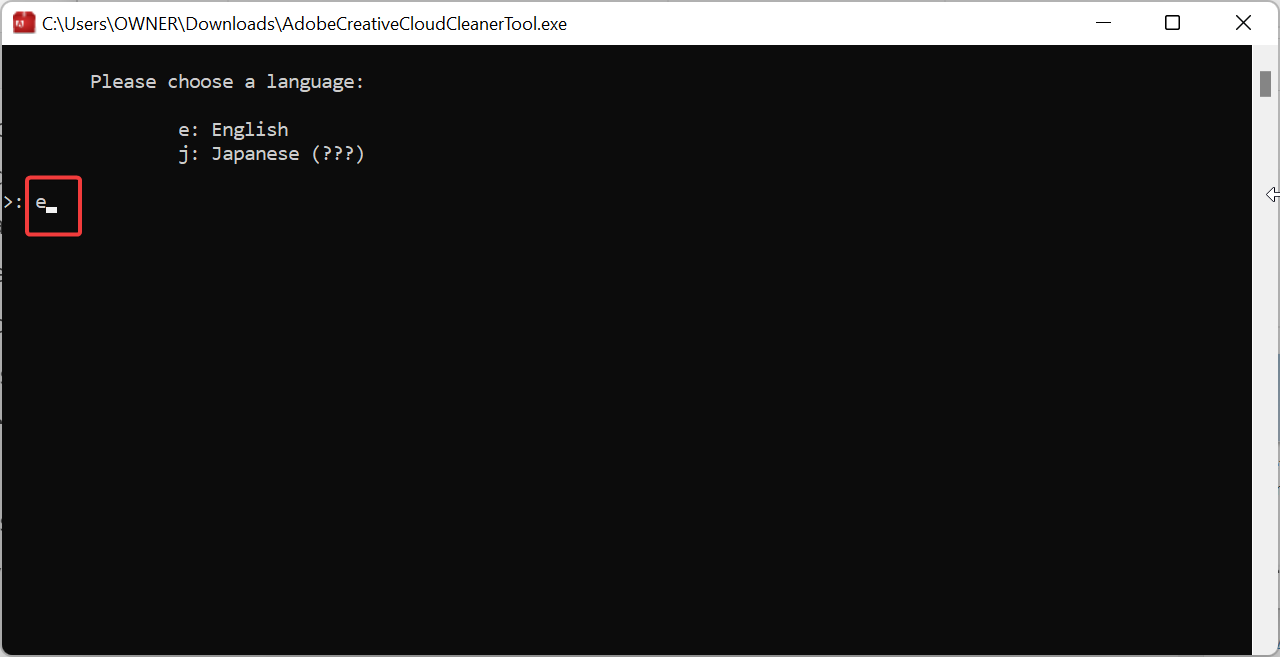

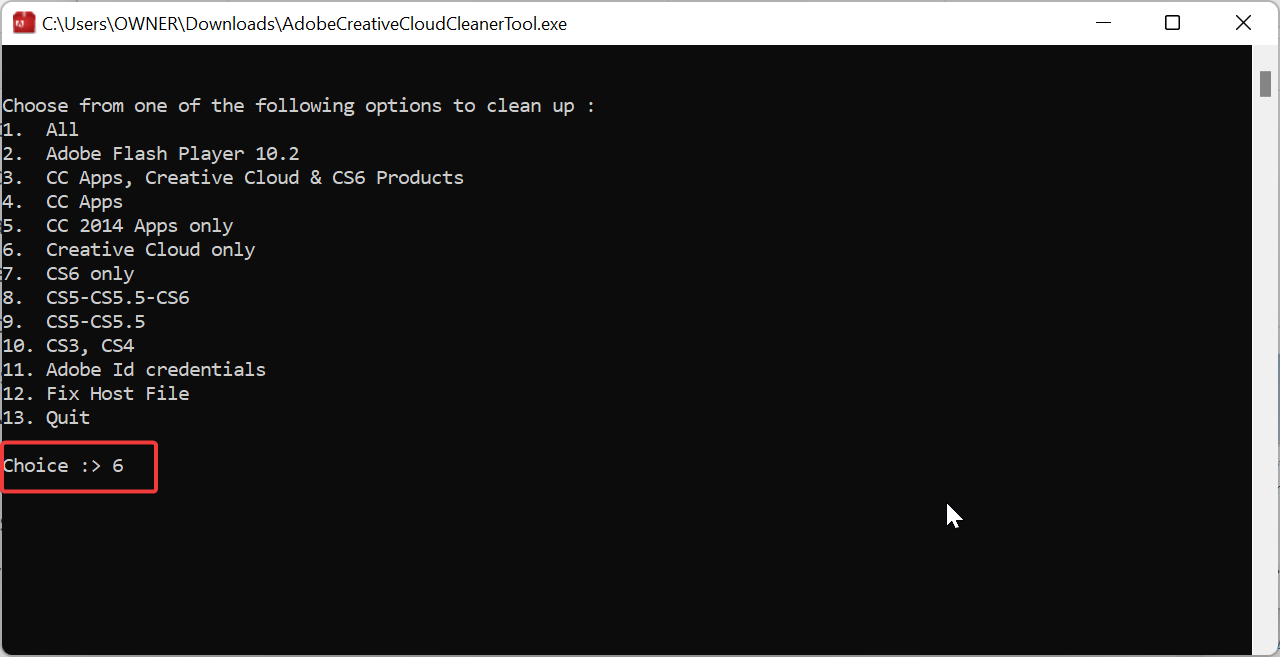

- コマンドラインが開いたら、言語を選ぶための文字を入力します(例: 英語は e )して Enter を押します。

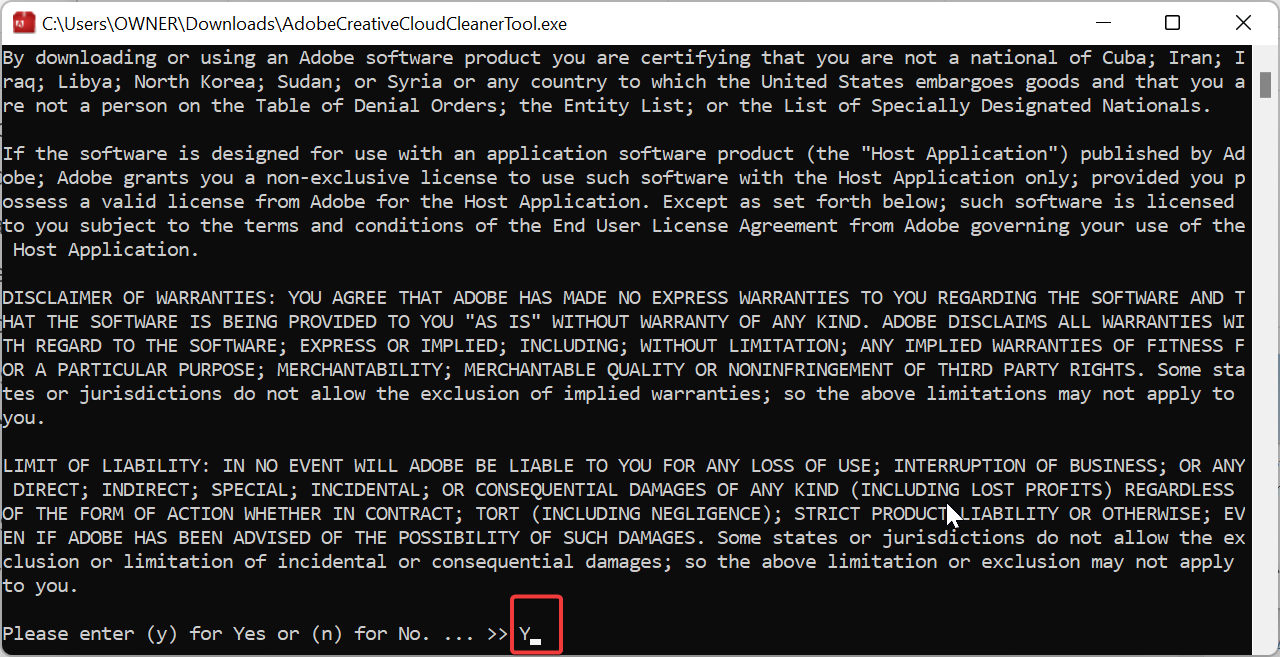

- Adobe エンドユーザー使用許諾契約(EULA)を読む表示が出たら、Y を押して同意し Enter を押します。

- アンインストールする製品の種類(Creative Cloud、Acrobat、Photoshop など)を示す番号を押し Enter を押します。

- 表示されるアプリ一覧から目的のアプリの番号を押し、続けて Y で確認します。

- 完了メッセージが表示されるまで待ち、Enter を押してツールを終了します。

- 最後に PC を再起動してください。

ノート: このツールは Adobe が公式に提供している削除ユーティリティで、残存ファイルやレジストリのクリーニング機能を持ちます。ログインできない状況でも動作します。

方法 2 — コントロールパネルからアンインストールする

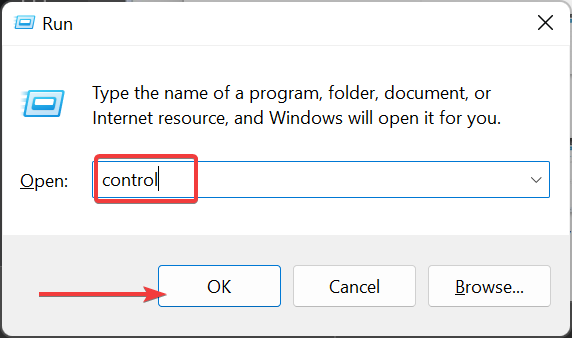

- Windows キー + R を押し、control と入力して OK をクリックします。

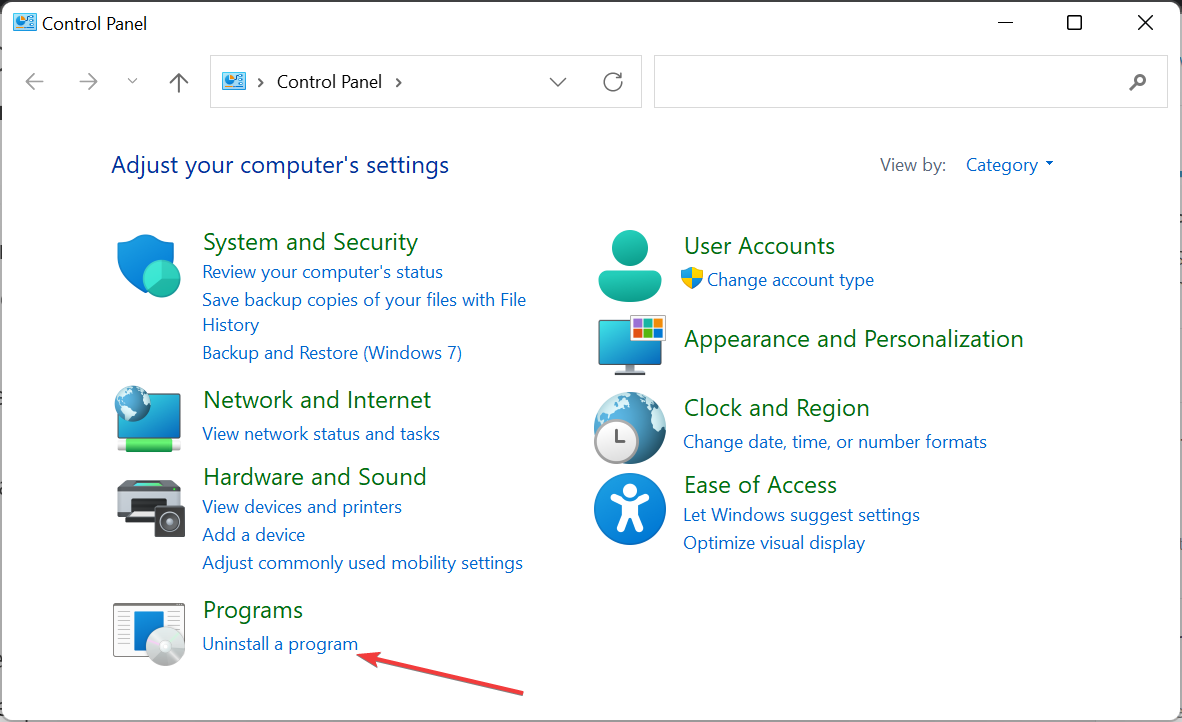

- 「プログラム」→「プログラムと機能」または「プログラムのアンインストール」を選択します。

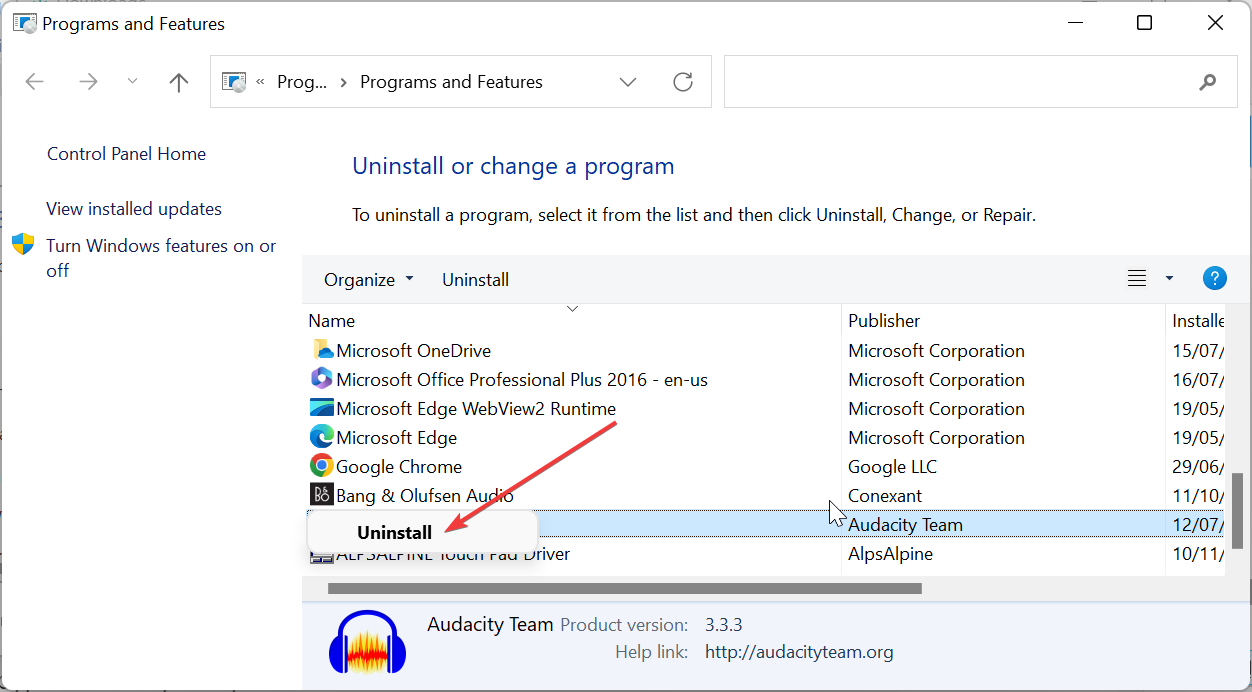

- 一覧から Adobe Creative Cloud またはアンインストールしたい Adobe 製品を右クリックし、アンインストール を選びます。

- 画面の指示に従って処理を完了します。

説明: コントロールパネル経由はシンプルで、ログインを要求されるケースをバイパスすることが多いです。ただし、残るファイルやレジストリは手動で処理する必要がある場合があります。

方法 3 — 設定アプリからアンインストールする

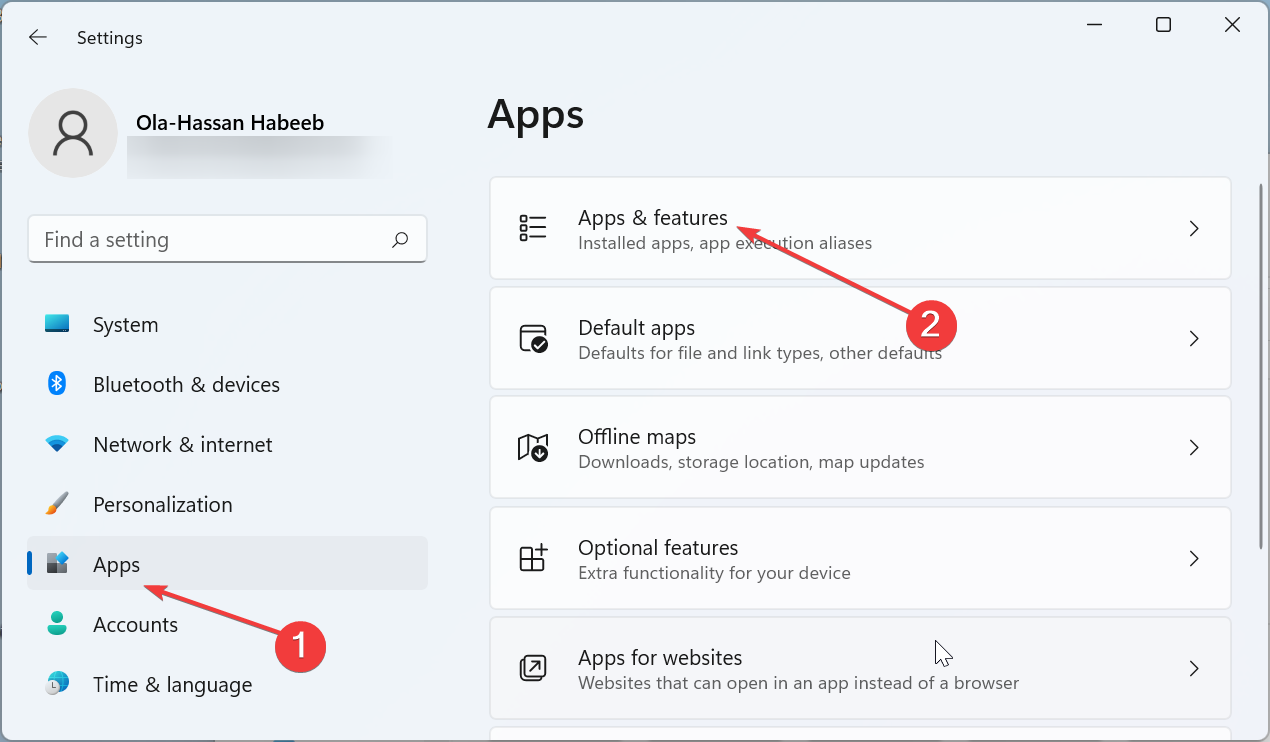

- Windows キー + I を押して「設定」を開き、左ペインで「アプリ」を選択します。

- 右側で「アプリと機能」を選びます。

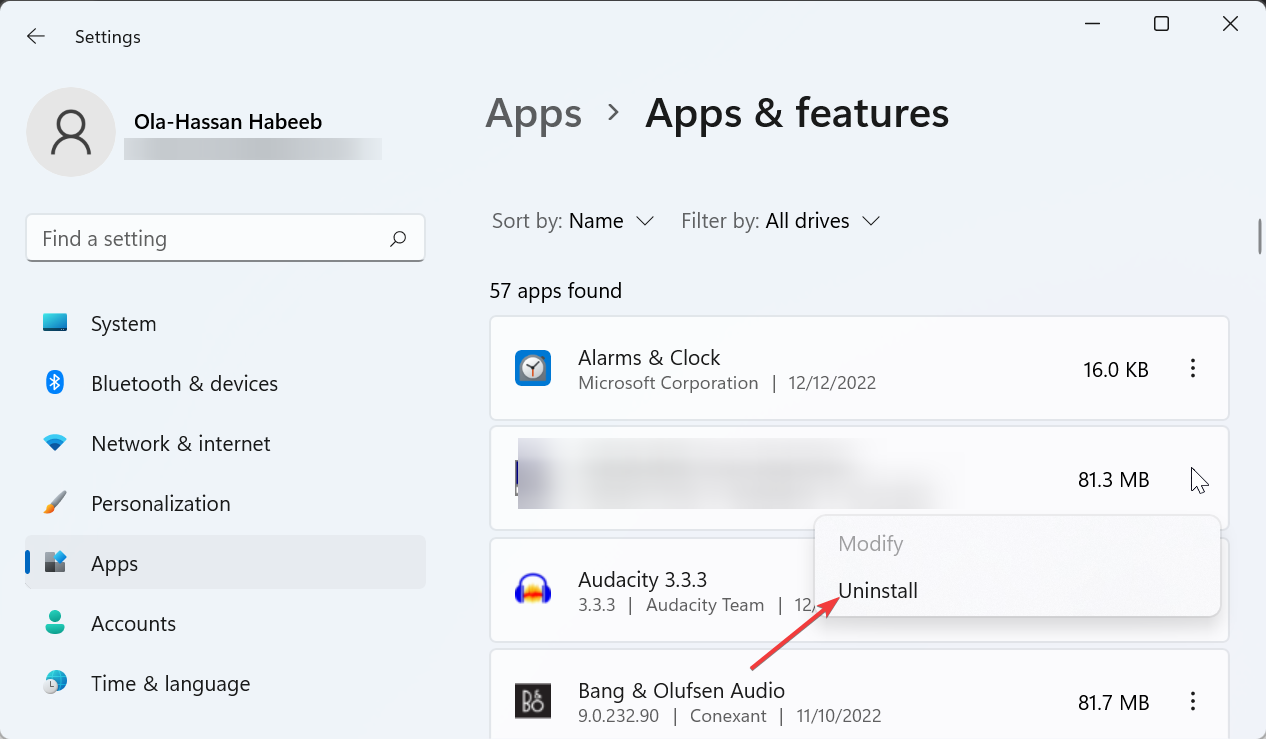

- Adobe Creative Cloud の項目の右にある三点リーダー(縦の点3つ)をクリックします。

- アンインストール を選び、画面の指示に従って完了します。

説明: 設定アプリは UWP ベースの UI を使うため、ユーザー向けにわかりやすい手順で進みます。管理者権限が必要な場合はプロンプトが出ます。

方法 4 — サードパーティ製アンインストーラーを使う

市販のアンインストーラー(Revo Uninstaller、IObit Uninstaller など)は、アンインストール後の残存ファイルやレジストリを自動でスキャン・削除する機能があり、問題のある Adobe 製品の削除に有効です。信頼できるベンダー製品を選び、最新のバージョンを使用してください。

注意: サードパーティ製のツールは強力ですが、誤ったファイルを消すリスクがあります。バックアップを取った上で使用してください。

トラブルシューティングとケース別対応

更新を要求されてアンインストールできない場合

- 可能なら一時的にネット接続を許可し、Adobe アップデートを適用してからアンインストールを試みてください。

- それでも駄目なら Cleaner Tool を使用すると、更新を要求する状態を回避して削除できることが多いです。

ライセンスがクラウドで残る場合

- 端末上でアプリが削除されても Adobe のサーバー側でアクティベーションが残ることがあります。管理者やライセンス所有者が Adobe アカウントにログインし、デバイス管理ページから該当デバイスを解除してください。

アンインストール後にファイルや設定が残る場合

- 手動で残存フォルダ(Program Files、Program Files (x86)、AppData の Adobe 関連フォルダ)を削除します。レジストリエディタでの操作は上級者向けです。操作前にレジストリのバックアップを取ってください。

役割別チェックリスト

- エンドユーザー

- 重要な作業ファイル、プリセットをバックアップ

- 管理者権限の有無を確認

- IT 管理者

- ライセンスの状態を Adobe 管理コンソールで確認

- グループポリシーやリモート管理ツールで削除をスケジューリング

- サポート担当

- 使用した手順をログとして残す

- ユーザーに復旧手順を提供

ロールバック(復元)手順

- アンインストール前にシステムの復元ポイントを作成していれば、復元を実行して元に戻します。

- プロジェクトファイルやプリセットを失った場合、事前に保存したバックアップから復元します。

- 必要であれば Adobe 公式サイトから再インストーラーをダウンロードし、再インストールしてライセンスにサインインしてください。

受け入れ基準

- 対象の Adobe アプリが「アプリケーションと機能」や「プログラムと機能」に表示されない

- 主要な実行ファイル(例: Photoshop.exe)が Program Files 内に存在しない

- ユーザーの作業に影響するデータ(ドキュメント、プリセット)はバックアップ済み

テストケース(簡易)

- ケース A: 管理者権限あり、ネット接続あり → Cleaner Tool で削除、不要ファイルが残らない

- ケース B: ログイン不可、ネット接続無し → Cleaner Tool またはコントロールパネルで削除、クラウド側のライセンスに注意

- ケース C: 企業管理下の端末 → IT 管理者ツールでリモート削除を実行、ライセンス一覧を更新

ミニ メソドロジー(推奨手順)

- バックアップ

- 管理者権限で Cleaner Tool を実行

- 不要ファイルの手動チェックと削除

- 再起動してシステム確認

- ライセンス管理(必要ならアカウントで解除)

いつこの手法が失敗するか

- 端末が深刻に破損していて OS 自体が正常に動作しない場合

- 企業ポリシーでアンインストールが制限されている場合

- ハードディスク障害やファイルシステムの損傷がある場合

セキュリティとプライバシーの注意

- サードパーティツールは公式でない場合、機密情報にアクセスするリスクがあります。信頼できるベンダーを選んでください。

- 個人ファイルやプリセットは外部メディアやクラウドにバックアップしておくと復旧が早くなります。

まとめ

- Adobe をログインなしでアンインストールする最短ルートは、Adobe の「Creative Cloud Cleaner Tool」を使うことです。コントロールパネルや設定アプリでも多くの場合アンインストール可能です。サードパーティ製アンインストーラーは残存データの掃除に有効ですが、使用前にバックアップと信頼性確認を行ってください。

重要なポイント

- 可能なら先にアカウントでライセンスを解除する

- 管理者権限とバックアップは必須

- 削除後はクラウド側のライセンス状態を確認する

1行用語集

- アクティベーション: ソフトが有効化されること、ライセンスの使用枠に関連する状態。

よくある質問

Adobe のアンインストールでライセンスは自動解除されますか?

通常はアプリがアンインストールされるときに解除処理が行われますが、ログインできない場合はサーバー側で解除されないことがあります。管理者が Adobe アカウントから手動でデバイスを解除することが推奨されます。

Creative Cloud Cleaner Tool は安全ですか?

Adobe が提供する公式ツールは安全ですが、使用前に説明を読み、必要ならバックアップを取ってください。

サードパーティ製ツールを使ってもよいですか?

信頼できるベンダーの最新バージョンなら有用ですが、誤削除リスクがあるためバックアップと慎重な操作が必要です。

フィードバック: どの方法がうまくいったか、または追加で知りたい状況があればコメントで教えてください。