なぜ設置場所が重要なのか

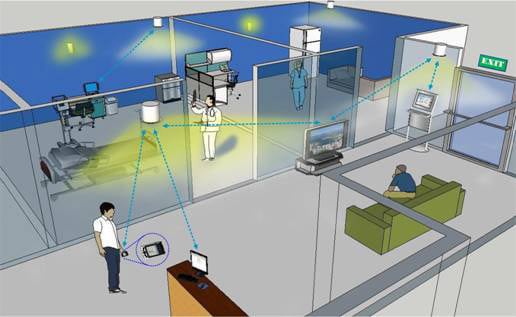

インターネット回線の速度や契約が十分であっても、無線品質はルーターの設置場所で大きく変わります。高性能なアンテナや中継機は役に立ちますが、まず「どこに置くか」を最適化するだけで、体感できる改善を得られることが多いです。

定義(1行): ここで言う「設置最適化」とは、“ルーターの物理的な位置、向き、周辺環境を調整して無線カバレッジと安定性を最大化すること”を指します。

重要: ルーターの設置を変える前に、回線速度(プロバイダー側)とルーターそのもののファームウェア/世代を確認してください。古いルーターは無線性能で有利な新機種に比べて制約が大きいことがあります。

センターに置く:水平と垂直の両方で考える

最も基本になるルールは「できる限り家や部屋の中心に置く」ことです。これは単に距離を均等にするだけでなく、障害物や反射で生じる死角を最小化します。小さなワンルームでも一戸建てでも同じ考え方が有効です。

やり方のヒント:

- パソコンやテレビを動かす必要はほとんどありません。無線アダプターやWi‑Fi子機だけ移動できるなら、まずはそれでテストします。

- 家の中心近くに既存のLANジャックがある場合は、有線でルーターを繋ぎ、ルーター本体を移動してください。ケーブルは家具の隙間やモールで目立たないように隠しましょう。

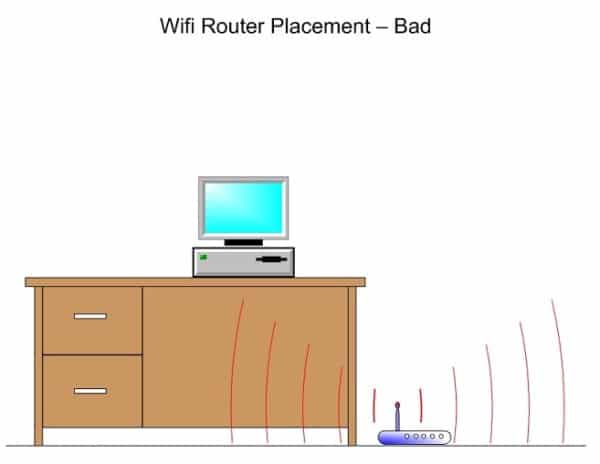

- 水平の「中心」だけでなく、床や天井からの高さも重要です。床置きや天井付けは避け、中高(テーブルや棚の上)に置きます。

重要: 中央に置けない場合でも、「障害物が少なくて電波が遮られにくい場所」を優先してください。

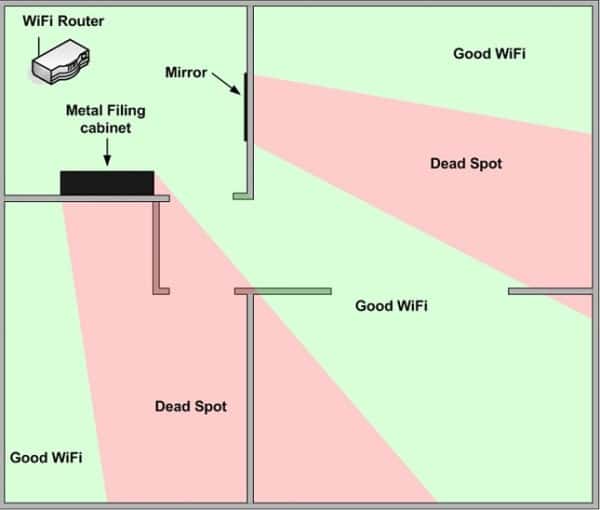

障害物と干渉源を避ける

電波は物理的障害物や他の電子機器で弱まります。以下は代表的な避けるべきものです。

- 固い建材(コンクリート、レンガ、金属)

- 大型家具(特に金属製や厚い背板のもの)

- 鏡やガラス(反射や位相ずれを生むことがある)

- 電子レンジやワイヤレス機器(Bluetooth機器、ワイヤレスカメラ、無線キーボードなど)

対処法:

- ルーター周辺から不要な機器を移動させる。

- どうしても近くに置く必要がある機器は、電源を切って影響をテストする。

- 部屋をまたぐ壁の材質を確認し、壁の多い方向を避ける。

注意: クローゼットや引き出し内部、金属製のラックの後ろは厳禁です。隠すと見た目は良いですが電波が激減します。

アンテナの向きと配置

ルーターの付属アンテナは性能差がありますが、最適な向きにするだけで改善することが多いです。基本原則はシンプルです。

- アンテナは原則として垂直に立てる(放射パターンを水平面に広げるため)。

- 複数アンテナがある機器では、1本を垂直、もう1本を水平にするなど、受信機器(ノートPCやスマホ)の向きに合わせて調整する。

- 広い家では垂直中心、高さを変えることで死角を減らせる。

メンタルモデル: アンテナは傘のように電波を広げると想像してください。傘を寝かせる(斜め)と届く範囲が偏るため、無駄が生じます。

金属は避ける

金属は電波を反射・遮断します。可能ならルーターは木製の机や棚の上に置いてください。紙や布は電波を通しやすく、これらの上に置くのは問題ありません。逆に床(特に金属床やコンクリート床)や金属製ラックの上は避けます。

ヒント: 何冊かの雑誌や薄い本をルーターの下に敷くと、床効果を低減して改善することがあります(軽微な改善ですが試す価値はあります)。

試行錯誤で最適解を見つける

最終的には移動して測る「試行錯誤」が最も確実です。以下の方法でホットスポットを探しましょう。

- ルーターを中心候補Aに置く。各主要デバイスで速度テストを実行。

- ルーターを候補Bに移動し、同じテストを繰り返す。

- 各場所での「接続安定度」「速度」「再接続頻度」を記録する。

- 最も安定する地点を基準に小さく動かして微調整する。

重要: デバイス側(ノートPC、スマホ)の位置も同時に動かしてテストすると、実用的な最適解が得られます。

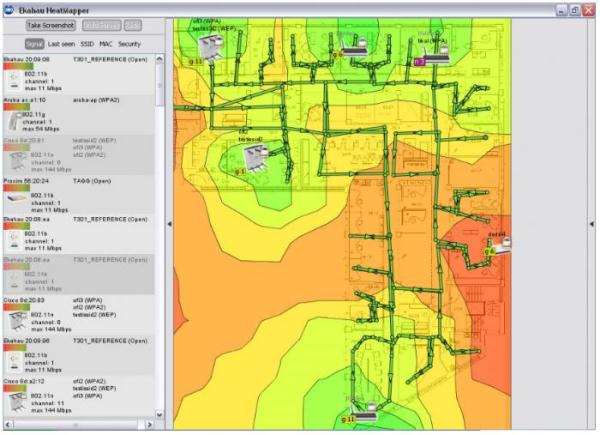

ヒートマップアプリの活用

移動で測るのが面倒なら、ヒートマップアプリを使いましょう。代表的なツールの一つにHeatMapperがあります(無料ツールや有料ツールが複数あります)。これらは間取り図や簡易グリッドを用いて、歩き回りながら受信強度をマッピングします。

使い方の流れ(要約):

- 家の間取り図を用意する(スマホで撮った写真でも可)。

- ツールに間取りまたはグリッドを取り込み、測定を開始。

- 部屋を歩きながらノートPCやスマホでサンプリングし、良好/不良ゾーンを可視化。

- ヒートマップを基にルーター設置位置を調整する。

注意: アプリ選びは環境(Windows/Mac/スマホ)や測定の詳細度で最適なものが変わります。まずは無料ツールで試すのが現実的です。

代替アプローチ(メッシュ、中継器、有線化)

単一のルーター設置だけではどうしても届かない場所があります。その場合は以下の選択肢を検討してください。

- メッシュWi‑Fiシステム:複数のノードで家全体を均等にカバーする。大規模住宅、複数階に有効。

- 無線中継器(リピーター/エクステンダー):安価だが速度低下や遅延が起きやすい。簡易解決向け。

- 有線化:重要な機器(PS、テレビ、PC)は可能なら有線LAN接続にして負荷を分散する。

選定のヒント: 安定性重視は有線化>メッシュ>中継器の順です。コストと運用の手間で選んでください。

ミニメソッド:5ステップで最適化

- 準備:回線速度、ルーター機種・ファームウェアを確認。

- 分析:家の間取りと壁材を把握する。

- 除去:障害物や近接する電子機器を移動。

- 設置:家の水平・垂直中心に置き、アンテナを垂直に。

- 検証:速度/安定性を測定し、必要ならメッシュや有線を導入。

この繰り返しで「最短で効果の出る設定」に到達できます。

役割別チェックリスト

ホームユーザー(ワンルーム・賃貸):

- ルーターを部屋の中央付近に置く

- クローゼットの中は避ける

- アンテナを垂直にする

- ヒートマップアプリで一度測る

大家族・大きな家:

- メッシュ導入を検討

- 各階ごとにノードを配置

- 中継で速度低下が起きる場合は有線バックホールを検討

小規模オフィス:

- 壁材(特に金属仕切り)を確認

- 有線と無線の適切な分担(会議室は有線推奨)

- 電波干渉源(無線電話、無線カメラ)をリスト化して排除

トラブルシューティングと受け入れ基準

よくある症状と対処:

- 範囲の偏り:ルーターを中心に移動し、アンテナを垂直に。

- 特定部屋だけ弱い:壁材を確認、可能なら中継器かメッシュを配置。

- 速度差が大きい(有線 vs 無線):ルーター性能が限界の可能性。機種更新を検討。

受け入れ基準(実用的チェック):

- 日常使用(動画視聴、Web会議、ブラウジング)で途切れや再接続が発生しないこと。

- 家中の主要な使用箇所でページ読み込み・動画再生が支障なく行えること。

(数値閾値は環境依存のため、各自で測定した基準を用いてください。)

1行用語集

- SSID:無線ネットワークの名前。見えているネットワークを識別するためのラベル。

- 2.4GHz/5GHz:Wi‑Fiの周波数帯。2.4GHzは遠くまで届くが混雑しやすく、5GHzは高速だが届きにくい。

- メッシュ:複数ノードで無線ネットワークを構成する仕組み。

よくある失敗例(反面教師)

- 見た目のためにクローゼットに隠す→電波激減。

- ルーターを床に直置き→到達範囲が低下。

- 電子レンジやBluetoothデバイスの近くに置く→断続的な干渉。

いつ設置だけで解決しないか(カウンター例)

- 家の構造自体が電波を吸収・反射しやすい(鉄筋コンクリート住宅など)。

- ルーターが古く、最新の無線標準(例:Wi‑Fi 5 / 6 / 6E)をサポートしていない場合。

- 同じ周波数帯で多数の近隣ネットワークが干渉している場合。この場合はチャンネル選択や5GHzの活用が必要です。

設置チェックリスト(テンプレート)

- 回線速度を確認(有線でテスト)

- ルーターのファームウェアを最新に更新

- 目標となる主要利用場所を3〜5箇所ピックアップ

- ルーターを家の水平・垂直の中心候補に一時設置

- 電子レンジ、Bluetooth機器等を遠ざける

- アンテナを垂直にする

- 各主要地点で速度とPingを測定

- ヒートマップを作成(アプリ利用)

- 必要ならメッシュや有線バックホールを導入

まとめ

ルーターの設置場所を最適化することで、多くの場合、機器を買い替えたり高価な中継器を導入したりする前に、実用的で即効性のある改善が得られます。重要なのは「中心に置く」「障害物を避ける」「アンテナを正しく向ける」「測定して繰り返す」という流れです。

あなたの環境に合った最短ルートは、まず簡単な移動と測定から始めることです。もし改善が見られなければ、次の段階としてメッシュや有線化を検討してください。

コミュニティへのお願い

この記事のノウハウを試した結果や、あなたの工夫した配置法があれば、ぜひコメントで共有してください。現場の「あるある」はとても参考になります。

ソーシャルプレビュー(例):

タイトル: 家中をカバーするWi‑Fi設置ガイド 説明: ルーターの最適な設置場所、アンテナ向き、障害物の回避法、ヒートマップ活用までを分かりやすく解説します。

短い発表文(100–200語):

ルーターの位置を少し変えるだけで、家の無線環境は大きく改善します。本稿では、中心に置く理由、金属や家電が及ぼす影響、アンテナの向き、ヒートマップの使い方などをステップごとに説明します。まずは手元の機器を動かしてテストし、測定結果を元に最適化してください。必要ならメッシュ導入や有線化といった次の対策も紹介しています。