重要: この記事は一般的な節電方法と行動面の対処法をまとめたものです。機種やOSバージョンによって設定名や操作が異なるため、実行前にご自身の端末マニュアルや公式ヘルプをご確認ください。

目次

- スマホのバッテリー不安とは

- 低バッテリー不安は実在するか

- 不安が招く行動上の問題

- 習慣として取り入れたい節電テクニック

- 機内モードを活用する

- バッテリーを消費するアプリをオフにする

- 持ち運べる電源を携行する

- 充電ケースを使う

- バイブレーションをオフにする

- 不要なアプリを終了する

- 画面の明るさを下げる

- スクリーンタイムアウトを短縮する

- 電源を切る時間を決める

- 端末を涼しく保つ

- 充電ステーションを活用する

- 追加の対策と代替案

- 心理的アプローチと習慣化の方法

- 旅行者向け・親向け・学生向けのチェックリスト

- 迅速対応プレイブック(SOP)

- 決断フロー(Mermaid)

- リスクマトリクスと緩和策

- 互換性メモと移行時の注意点

- まとめ

- 用語集

スマホのバッテリー不安とは

「低バッテリー不安(Low Battery Anxiety)」は、スマートフォンの残りバッテリー表示が少なくなると急に不安になり、行動を変える心理的反応を指す言葉です。たとえば外出先で充電器を探すために予定を切り上げたり、会話中でも充電の有無を気にして集中できなくなるなどの行動が典型です。

この現象は単なる「利便性の問題」ではなく、日常生活や人間関係、仕事の生産性にも影響を及ぼすことがあります。以下では実践的な対処法をカテゴリ別に整理します。

低バッテリー不安は実在するか

調査では、ユーザーの行動がバッテリー残量に強く左右されることが確認されています。ハイエンド端末が普及し、メールや資料作成、オンライン会議を移動中に行う機会が増えた分、バッテリー残量への依存は高まりました。結果として、バッテリー残量が減ると焦りや不安を感じ、予定や行動を変える人が多くいます。

技術企業はこうした行動パターンを研究しており、機能改善やユーザー体験の向上に役立てています。すなわち、個別の工夫と合わせてOSやアプリの節電設定も有効です。

不安が招く行動上の問題

- 予定を中断して充電に戻る(運動や外出をやめる)

- 会議やデートに「充電があるかどうか」で出席を決める

- 既読無視や未応答に対する誤解で口論になる

調査結果の一例として、ある調査で若年層の一部は運動を中断して充電を優先する傾向が示され、別の報告では、会議や約束にバッテリー事情で参加を左右されるケースが観察されました。これらは個人の時間管理や関係の質を下げる要因になります。

習慣として取り入れたい節電テクニック

以下は今日からすぐに実行できる具体的なテクニックです。どの方法が最も効果的かは利用状況や機種によります。複数を組み合わせることで、バッテリー不安を大幅に軽減できます。

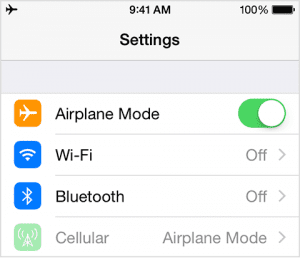

機内モードを活用する

機内モードは端末の無線送受信機能(セルラー、Wi‑Fi、GPS、Bluetoothなど)をオフにします。通知やバックグラウンド通信を止められるため、短時間で大幅に消費を抑えられます。作業に集中したいときや充電確保までの“保険”としておすすめです。

運用のコツ:

- 連絡が必要な相手には事前に「数時間機内モードにします」と伝えておく。受信が必要な業務時は機内モードは使わない。

- 一時的に機内モードにして節電し、必要な連絡だけWi‑Fiを手動でオンにするなどの併用も可能。

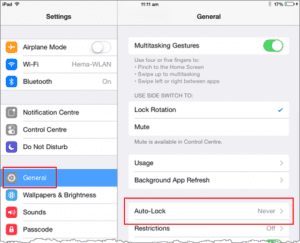

バッテリーを消費するアプリをオフにする

アプリの「バックグラウンド更新」や位置情報取得を許可していると、見えないところで電力が消費されます。設定からバックグラウンド更新をオフにするか、位置情報を「使用中のみ」に制限しましょう。

具体的手順の例(OSにより名称が異なります):

- iOS: 設定 → 一般 → Appのバックグラウンド更新

- Android: 設定 → アプリと通知 → アプリを選択 → バッテリー

注意点: メッセージや配送トラッキングのように常時通知が必要なアプリはオフにしないでください。

持ち運べる電源を携行する

ポータブルバッテリー(モバイルバッテリ / モバイルバッテリーパック)は最もシンプルで効果的な解決策です。容量や出力(ワット数)を用途に合わせて選べば、スマホだけでなくタブレットやノートPCも補助できます。

選び方のポイント:

- 容量(mAh)で選ぶ: 一般的なスマホなら5,000–10,000 mAhで1–2回のフル充電が期待できます。

- 出力(W): 急速充電やノートPCの充電を想定するなら高出力モデルを。

- 重さと携帯性: 日常携行するなら軽量モデルを優先。

重要: モバイルバッテリーは持ち運びの規制(航空輸送の制限)があります。旅行前は運送会社の規定を確認してください。

充電ケースを使う

充電ケースはケース自体にバッテリーを内蔵したアクセサリで、外出時の“着脱式モバイルバッテリー”のように使えます。メリットは持ちやすさと常時携帯できる点、デメリットはケースが厚くなることと、端末機種ごとに互換が必要なことです。

バイブレーションをオフにする

振動は内部モーターを作動させるため、スピーカーの着信音より電力を消費します。通常は「音あり」「バイブなし」が最も省電力です。劇場や会議で音を出したくない場面では、まず音を消し、必要なら短いサウンドに変更すると良いでしょう。

不要なアプリを終了する

複数のアプリを同時に開いていると、特にGPSや音声通話、音楽ストリーミングアプリはバックグラウンドでバッテリーを消費します。使わないアプリはスワイプして終了する習慣をつけましょう。

ヒント: バッテリー管理アプリを使うと、消費の大きいアプリを可視化できます(ただし管理アプリ自体もバッテリーを消費する場合があるため注意)。

画面の明るさを下げる

画面表示はスマホの消費電力で最も大きな割合を占めます。自動輝度(Auto-brightness)を有効にする、あるいは手動で明るさを低めに設定すると劇的に消費を抑えられます。省電力を最優先するなら、可能な範囲で常に最低輝度に近い設定にしておくと効果的です。

視認性とのバランスを取り、夜間はブルーライトカット設定やナイトモードも併用しましょう。

スクリーンタイムアウトを短縮する

画面が点灯したまま放置される時間を短く設定すると、無駄な消費を減らせます。例えば「30秒」〜「1分」に設定することで、使用しないときの無駄な表示消費を防げます。

電源を切る時間を決める

定期的に電源を完全に切ることで、バッテリーと精神両方のリフレッシュになります。短時間(1時間〜2時間)でもオフにしてスマホから意図的に距離を取ると、通知による中断が減り、全体のバッテリー消費も抑えられます。

この実践はデジタル・ウェルビーイングにも寄与するため、ルーティンとして組み込みやすいです。

端末を涼しく保つ

バッテリーは高温に弱く、高温環境では消耗が早くなり、最悪は容量の恒久的な低下を招きます。以下を避けてください:

- 直射日光下や炎天下の車内放置

- 暖房器具の近くや乾燥機などの熱源のそば

推奨動作温度は約16〜22℃(摂氏)を目安に、極端な暑さ(摂氏35℃以上)には特に注意してください。

充電ステーションを活用する

公共施設や商業施設にある充電ステーションは、外出先での短時間補充に便利です。ただし、公共のUSB充電口はセキュリティリスク(Juice Jacking)を伴うことがあるため、信頼できる供給元を使うか、データ接続を遮断するケーブル(充電専用ケーブル)を使うと安全です。

追加の対策と代替案

心理的アプローチと習慣化の方法

低バッテリー不安は習慣と認識でかなり改善できます。次のような行動パターンが有効です。

- 充電ルーティンを決める: 帰宅時に必ず20〜80%の範囲を保つ習慣をつける(リチウムイオン電池の寿命面の参考)。

- 代替行動を用意する: 充電器を探す衝動が出たら深呼吸をする、持ち歩き用バッテリーをカバンに常備するなど。

- 通知の優先度を下げる: 必要なアプリ以外の通知を無効化し、重要度の高い連絡だけ残す。

これらは逐次的な習慣変容のテクニックで、行動療法の基本と親和性があります。

旅行者向け・親向け・学生向けのチェックリスト

旅行者チェックリスト:

- モバイルバッテリー(容量と出力を確認)

- 各種変換アダプタ

- 充電専用ケーブル(データ接続を切れるタイプ)

- 充電しやすいバッグやポーチ

親(子ども持ち)チェックリスト:

- 子ども用に予備の充電器を常備

- 充電共有ルールを家族で決める(就寝前に充電など)

- 緊急連絡用の最低バッテリーラインを設定

学生チェックリスト:

- 授業中は機内モードや省電力モードに設定

- 図書館やキャンパス内の充電スポットの場所を把握

- 長期のプレゼンや試験の前は満充電にする

迅速対応プレイブック(SOP)

- 残量が20%を下回ったら落ち着く。深呼吸を1回する。

- すぐに充電が必要か判断する: その場で必要な通信があるかどうかを確認。

- すぐに充電できない場合は機内モード+画面輝度最小化+不要アプリ終了を実行。

- モバイルバッテリー又は有線充電ができる場所を検索(近くのカフェ、施設の充電スポット)。

- 充電が完了したら、どの操作で消費が増えたかを振り返り、設定を調整。

決断フロー(判断チャート)

以下は短時間での判断を助けるフローチャートです。

flowchart TD

A[バッテリー残量を確認] --> B{残量は20%未満か}

B -- はい --> C{直ちに通信が必要か}

B -- いいえ --> G[通常運用を継続]

C -- はい --> D{充電可能場所が近いか}

C -- いいえ --> E[機内モード + 画面暗くする + 不要アプリ終了]

D -- はい --> F[モバイルバッテリまたは充電スポットへ移動]

D -- いいえ --> E

E --> H[必要な連絡先を事前に通知]

F --> I[充電しながら最小限の操作]

H --> I

I --> Gこのフローを日常的に頭の中でなぞることで、焦りに基づいた不合理な行動を避けられます。

リスクマトリクスと緩和策

- 低リスク/高影響(心理的ストレス): 常に残量が低い状態で生活すること。緩和策: モバイルバッテリー携行と通知整理。

- 中リスク/中影響(関係性): 既読無視や応答遅延が原因で口論になる。緩和策: 期待値を管理する(あらかじめ応答遅延を伝える)。

- 高リスク/低影響(データ/セキュリティ): 公共USBでの充電でデータが抜かれる可能性。緩和策: 充電専用ケーブルやポータブルバッテリーを使う。

互換性メモと移行時の注意点

- 充電器やケーブルはUSB規格(USB‑A / USB‑C / Lightning)に注意して選ぶ。古いケーブルは充電効率が悪いことがあります。

- スマホを買い替えるときは、充電ケースや現行アクセサリの互換性を確認。専用品は機種変更で使えない場合があります。

- 急速充電器は便利だが、長期的にはバッテリーの温度管理が重要。常時高出力での充電は避けることを推奨します。

いつこれらの方法が効かないか(例外と注意点)

- バッテリー自体が劣化している場合: どれだけ節電しても持続時間は改善しない。バッテリー交換や修理を検討すべきです。

- 位置情報を常時必要とする業務(配達やフィールドワーク)では、機内モードやバックグラウンド停止は運用上の支障をきたす。

- 公共の充電ステーションは使い勝手は良いが、セキュリティ面と清潔面のリスクがある。

これらのケースでは、運用ルールの見直しやハードウェア交換が解決策となります。

まとめ

低バッテリー不安は単なる「画面の警告」を超えて、行動や人間関係に影響を与えることがあります。今回紹介した節電設定、ハードウェアの携行、習慣化の工夫を組み合わせることで、焦りを減らし日常の質を向上させられます。まずは今日から「機内モード」「画面の明るさ」「不要アプリの停止」を試してみてください。

最後に一言

小さな行動の組み合わせが大きな安心感を生みます。バッテリー管理は技術と習慣の両輪で成り立ちます。

用語集(1行定義)

- 機内モード: 通信機能を一時的に停止するスマホの設定。

- モバイルバッテリー: 携帯できる外部バッテリー。

- バックグラウンド更新: アプリが画面外でデータを更新する機能。