この記事では、ツールを使わずに文章が人間によって書かれたか、あるいはAIによって生成された可能性があるかを手動で検出する方法を解説します。編集者の日常的な判断基準に基づいた実践的なチェック項目、手順、事例、失敗しやすいケース、役割別チェックリスト、受け入れ基準、テストケース、短い用語集を含めています。

目的と関連する検索意図

このガイドの主目的は「文章のAI生成を手動で見分ける方法」を示すことです。関連する意図のバリエーションは次の通りです:AI生成テキストの検出方法、AIライティングの見分け方、編集者向けAI判定チェックリスト、学術不正防止のためのAI検出、コンテンツ品質管理。

重要: 以下の方法は推測レベルの判断を支援します。確定的な判定が必要な場合は、複数の手段(人のレビュー+ツール)を組み合わせてください。

手動でAI生成を検出する基本原則

- 人間らしい「声」を探す。主観、偏り、個人的経験が見えれば人間の可能性が高い。

- 構造と論理のつながりを確認する。急に話題が飛ぶ、結論と導入がかみ合わない場合は注意。

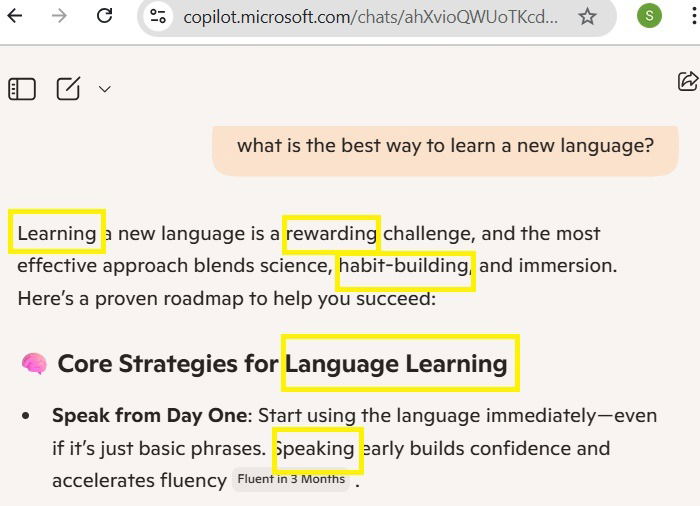

- 言語の偏りを点検する。過度に中性的、平坦、または定型的な表現が多すぎるとAIの可能性がある。

- 文法の異常な偏りを検出する。特定の語形(動名詞の多用、接続詞の濫用など)が目立つかをチェックする。

典型的なサインと具体例

以下は実務でよく見かける「AIっぽさ」の兆候です。各項目に対して、見つけ方と注意点を示します。

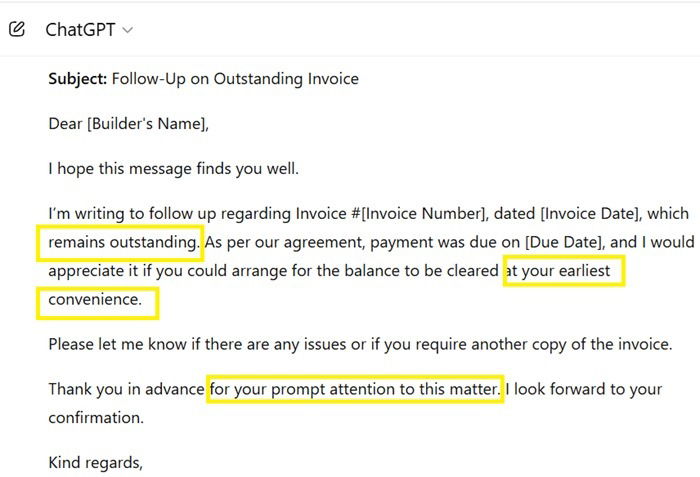

定型化した文(フォーミュラ文)

大規模言語モデルは統計的に「無難」な表現に収束しやすいです。その結果、ジャーゴンや決まり文句、過度に整った形式の文章が増えます。特徴:

- 目新しさがない。似た語順やフレーズの繰り返し。

- 説明が過剰に一般化され、具体例や個人的視点が欠ける。

例: 企業の紹介文がすべて「〜に取り組んでいます」「〜を目指しています」といった平坦な構造で終わる場合、AI生成の可能性があります。

注意: 定型表現はプロの編集作業やテンプレート由来でも発生します。定型化=必ずAIとは限りません。

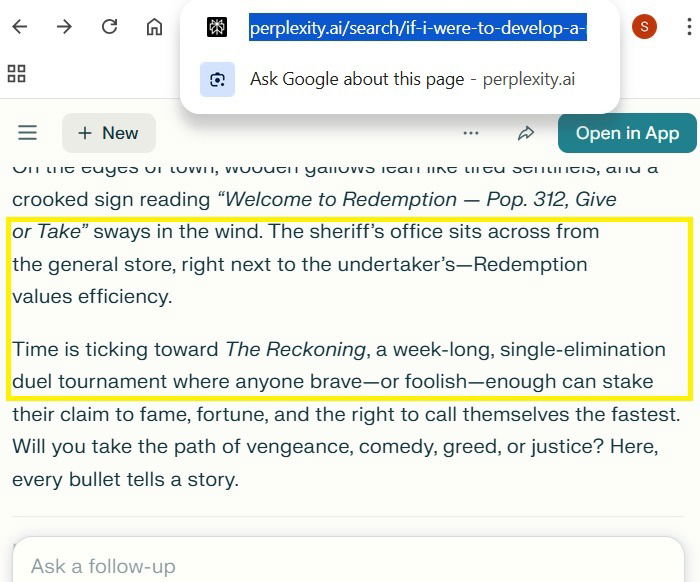

人間らしい声の欠如

作家やレビュー投稿者、技術者などは一人ひとり独特の言い回しや偏りを持ちます。AIは大量の情報を吸収して学習していますが、『個別の人生経験』や『癖のある言い回し』を自然に再現するのは苦手です。

- 個人的な逸話や失敗談がないか確認する。

- 感情の起伏や強い主張が希薄かどうかを見る。

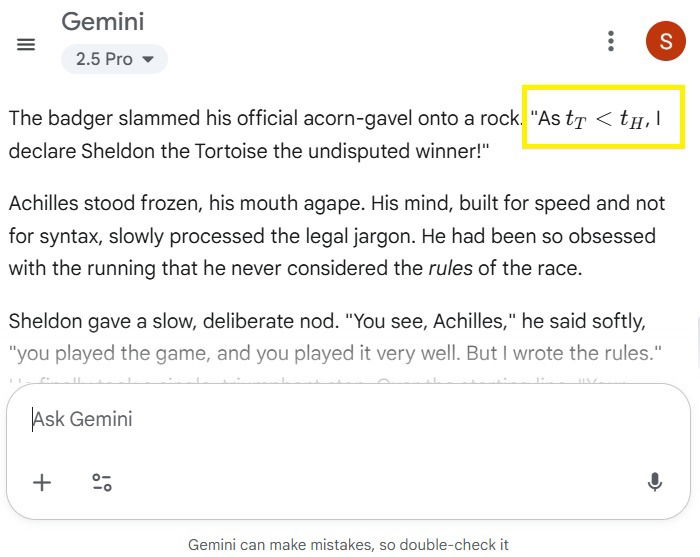

例: 創作課題に対し、AIが数学的な比喩を持ち出して物語の人間的文脈を失うケースがあります。

重要: 人間の文章でもプロフェッショナルな文体を意図して抑制している場合があります。そのため、文体だけでの断定は避けましょう。

文法と構造の偏り

AIは文法的に正しい文章を簡単に作れますが、ある種の「偏り」も出します。編集者は以下の癖を見つけやすいです。

- 動名詞(〜ing)や名詞化の多用

- 長いダッシュや—(エムダッシュ)の過剰使用

- 過剰な接続語(さらに、また、加えて等)の多用

- 段落長が均一で、波のあるリズムが欠如する

ヒント: 文章を声に出して読んでみると、機械的な反復や不自然なリズムが判別しやすくなります。

手順化された検出ミニメソッド(実務用)

以下は編集現場で使える短い手順です。短時間でAI生成の可能性を評価できます。

- まず全文を黙読する。直感的に「何か違う」と感じる部分に印を付ける。

- 人称と視点を確認する。主語の揺れや急な人称変更がないか。

- 段落の役割を判定する。導入、根拠、具体例、結論の順に並んでいるか。

- 固有名詞やエピソードを探す。具体性があるか、提示されている情報源は明示されているか。

- スタイルの偏りを数分でカウントする。動名詞の割合、接続語の頻度、段落長の標準偏差などの観察をメモする。

- 結果を3段階で評価する。「高確率でAI」「疑わしい」「人間の可能性が高い」

このプロセスをチェックリスト化するとレビューの再現性が高まります。

編集者向け役割別チェックリスト

以下は役割別に短くまとめたチェックリストです。各項目は「はい/いいえ」で答え、総合点で判定してください。

編集長(最終判断):

- 文章全体に独自の視点やリスク判断があるか

- 具体例や根拠が提示されているか

コピーエディター(スタイル):

- 被り語や一定のフレーズが過剰ではないか

- 段落長と文体のリズムに不自然さはないか

テクニカルライター(技術正確性):

- 専門用語の使い方に誤りはないか

- 参考データや手順が具体的で検証可能か

学生レビュー担当(学術):

- 引用や出典の明示があるか

- 結論が論理的に導かれているか

受け入れ基準(Критерии приёмки)

公開前にこの基準を満たすと、人間の関与があると見なす可視的根拠になります。

- 具体的な一次情報や体験が1つ以上含まれている

- 段落ごとに明確な「役割」が存在する(導入→証拠→解説→結論)

- 特定の語句や構文が不自然に繰り返されていない

これらが満たされない場合は、追加の人間による編集を推奨します。

いつこの手法がうまくいかないか(反例)

- 高度に人間らしくチューニングされたプロンプトやポストエディットが施されたAI生成文。

- テンプレートや企業ブランディングに沿った文章(人間がテンプレート通りに書く場合との判別が難しい)。

- 作家が意図的に無機質・中性的なトーンで書いているケース。

つまり、AIである可能性が高いという判断だけでなく、追加証拠が必要です。

テストケースと受け入れテスト

編集部で導入できる簡単なテスト例です。

テストケースA: ブログ投稿(800〜1200語)

- 条件: 参照URLと個人体験が含まれることを要求。

- 合格基準: 少なくとも1つの一次体験と1つの具体的な数字や日付が含まれていること。

テストケースB: 製品説明(200〜300語)

- 条件: 比較表と使用上の注意を入れること。

- 合格基準: 他社比較に関する具体的な差異が明記され、曖昧な賛辞のみで終わらないこと。

これらの基準を満たさない文章は「要編集」と判定します。

リスクと緩和策

リスク: 誤判定により従業員や学生が不当な処分を受ける。

緩和策: 判定は複数のレビュワーで確認し、ツールの結果は補助情報としてのみ使用する。リスク: プライバシーや引用の不備で法的リスクが発生する。

緩和策: 引用元の明記を必須化し、個人データが含まれる場合は削除または匿名化する。

プライバシーとコンプライアンスに関する注意点

AI検出のために文章を外部のツールに渡す場合、個人情報や機密情報が外部に出る可能性があります。取り扱い方針を定め、GDPRや各国のプライバシー法に従ってください。

重要: 機密文書や個人データを第三者サービスに送る前に必ず法務と相談してください。

短い用語集

- LLM: 大規模言語モデル。大量のテキストからパターンを学習するモデル。

- 動名詞: 日本語での類似表現は「〜すること」の名詞化。AIは名詞化を多用しがち。

- エムダッシュ: — のような長めのダッシュ。過度に使われると不自然になる。

決定木(簡易版)

次の流れで大まかに判定できます。

- 具体的な体験や固有名詞があるか? → はい: 人間の可能性が高い。 → いいえ: 次へ。

- 段落の論理がつながっているか? → いいえ: AIの可能性が高い。 → はい: 次へ。

- 文体に不自然な語の繰り返しや接続語の過剰はあるか? → はい: AIの可能性が高い。 → いいえ: 人間の可能性が高い。

この決定木は補助的な目安です。

まとめ(重要なポイント)

- AI生成かどうかは一つの指標だけで確定できません。

- 文体、人間味、具体性、論理の一貫性を複合的に確認しましょう。

- 編集プロセスにチェックリストと受け入れ基準を組み込むことが最も実用的です。

よくある質問

AIが高品質に書いた文章を見分けることはできますか?

高度に手入れされたAI生成文は見分けにくいです。追加の証拠(一次情報、編集の履歴、作者への確認)が必要になります。

学術用途での判断はどうすればよいですか?

引用の有無、論文形式の厳密性、一次データの提示を重視してください。疑わしい場合は口頭試問や追加課題で確認します。

ツールはまったく役に立たないのですか?

ツールは補助として有効です。ただしツール単体での確定は避け、必ず人のレビューと組み合わせてください。