AIによる要約は便利ですが、そこに表示される情報を疑わずに受け入れると詐欺に遭う危険があります。最近増えている手口は、GoogleのAIオーバービューやAIモード検索、ChatGPTなどのAI要約に偽の電話番号を埋め込み、利用者を詐欺電話へ誘導するというものです。この記事では、攻撃の仕組み、見分け方、具体的な対処手順、企業や管理者向けのチェックリスト、万一被害に遭った時の初動対応まで、実践的に解説します。

重要: この記事は一般的な安全対策を示したものであり、具体的な法的助言ではありません。

なぜAI要約が狙われるのか

AI要約は検索結果の「要点」を一つにまとめて提供するため、ユーザーは短時間で信頼できる情報だと受け取りがちです。従来のウェブ検索では複数の結果を比較できるため、偽情報が上位に居座ることは難しかったのに対し、AI要約は単一の回答を提示することが多く、攻撃者がその回答に偽の電話番号を「押し込む」ことで、ユーザーを直接詐欺に誘導できます。

攻撃の典型的な流れ:

- 攻撃者が特定の企業名や「カスタマーサポート 電話番号」といったクエリでAIが参照するデータソースを操作する。

- AIは操作されたソースを根拠に要約を生成し、偽の電話番号をトップの結果として表示する。

- 利用者が提示された番号に電話すると、詐欺師に口座情報や認証コード、画面共有を求められ、アカウントや資産を奪われる。

回避の基本は「提示された情報を別の独立したソースで検証する」ことです。

実際に被害が発生する場面と典型例

- AI要約に出た番号に電話し、相手が支払い情報を要求してくる。

- 相手に画面共有を許可してしまい、ログイン情報や2要素認証コードを盗まれる。

- 偽サイトに誘導され、偽の請求書や偽サービスに支払わせられる。

反例(この方法では被害に遭いにくいケース):

- 公式サイトや以前受け取ったメールに記載された番号と一致する場合は、AIの番号よりも公式の情報を優先すると安全性が高まります。

- ただし、公式サイト自体が改ざんされている場合は別の検証が必要です。

まずやるべき簡単な対策

企業サイトに直接アクセスする

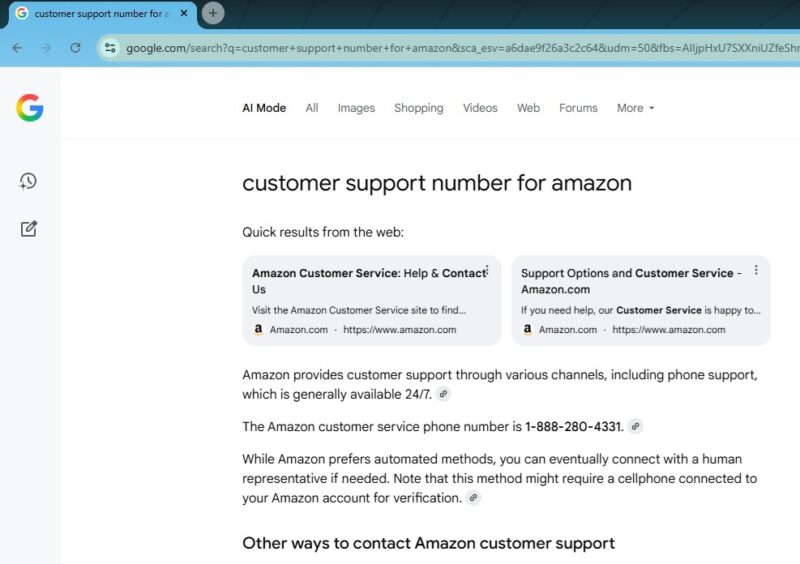

必要なサポート番号がある場合、企業の公式サイトに直接アクセスして確認してください。例えばAmazonのサポートが必要なら、amazon.co.jp(日本向け)や契約している地域の公式サイトに行き、サポートページを探します。公式サイトには認証済みの連絡先やチャット窓口が記載されています。

会社の公式サイトがわからないときは通常のウェブ検索を使い、AI要約部分をスキップして従来の検索結果(オーガニック検索の一覧)を確認します。多くの場合、公式サイトは上位に表示されますが、注意深くURLのドメインとページの内容を確認してください。

メールや郵送で受け取った過去の連絡には正式な電話番号が記載されていることが多いので、そちらを参照するのも有効です。

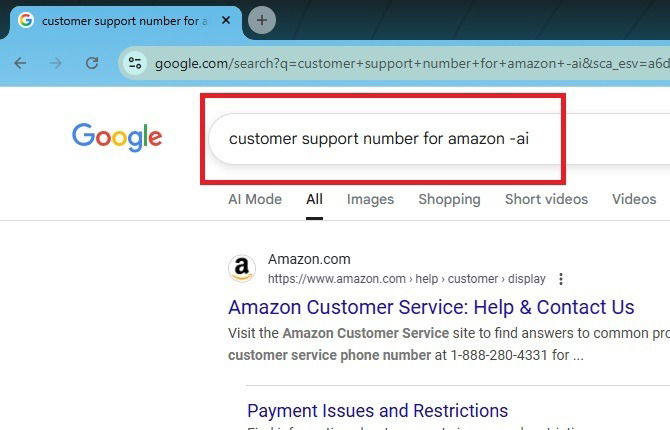

AI検索をオフにする

GoogleなどでAIオーバービューを表示しない設定にできます。AI要約をオフにするか、検索語句に “-AI” を付けるなどしてAIによる要約を避け、通常の検索結果を参照してください。ChatGPTをデフォルトの検索入口としている場合は、別の検索エンジンで確認する習慣をつけます。

他の検索エンジンで突き合わせる

GoogleやChatGPT以外の検索エンジン(Bing、DuckDuckGoなど)を使い、同じ問い合わせで表示される番号が一致するかを確認してください。複数の独立したソースで同じ番号が出る場合は信頼性が高まります。逆に、AIごとにまったく異なる番号が出る場合は要注意です。

電話したときの振る舞いチェックリスト

- 絶対にパスワードを口頭で伝えない。

- 支払い情報(カード番号、暗証番号)を電話で伝えない。

- SMSや認証アプリに届く確認コードは絶対に教えない。

- 電話相手が画面共有を要求したら断る。

- 名前や住所で本人確認ができないと言われたら、一度電話を切り、公式サイトで確認する。

ミニ手順書: 電話番号の検証方法(現場で使える短い方法)

- AI要約の番号をメモする。

- ブラウザで企業の公式ドメインを開き、サポートページの番号と照合する。

- 公式メールがある場合は過去メール内の番号を確認する。

- 他の検索エンジンで同じ問い合わせをして結果を比較する。

- 一致しない場合はAI要約の番号にはかけない。

この手順を10分以内に済ませれば、誤って詐欺に巻き込まれるリスクは大きく下がります。

被害に遭ったと気づいたときの初動(インシデント対応フロー)

- 電話を即時切り、再度連絡しない。

- 該当サービスの公式サイトからサポート窓口に直接連絡して不正利用の有無を確認する。

- パスワードや2段階認証の再設定を行う。

- 金融情報を渡してしまった場合は、カード会社や銀行に連絡して利用停止・再発行の措置を取る。

- 必要に応じて警察や消費者センターに被害届・相談を行う。

- スクリーンショットや通話日時、相手の言った内容を保存しておく。

この流れは即時性が重要です。金融情報や認証情報が流出した可能性がある場合は、速やかに関係機関に連絡してください。

企業と管理者向けチェックリスト

- ウェブサイトのサポート連絡先を明示し、検索エンジンの構造化データ(schema.org)を適切に設定する。

- 正式なドメインと連絡先を含む確認済みのメールテンプレートを顧客に送信する。

- カスタマーサポートは顧客のパスワードや認証コードを尋ねない旨を明文化し、エージェントに教育する。

- AI向けに公開するFAQやサポート情報を整理し、信頼できる一次情報を優先して公開することで、AIが誤った情報を拾いにくくする。

セキュリティ強化の実例と考え方

- 信頼の源泉を分散させる: 公式サイト、公式メール、アプリ内サポートを複数の「一次情報」として用意する。

- ユーザー教育を行う: AI要約だけを信用しないように利用者に定期的に通知する。

- 自動検知を組み込む: ブランド名で出現する疑わしい電話番号やドメインを自動で検出する仕組みを用意する。

これらは即効性のある対策と長期的に信頼性を高める施策の両方を含みます。

プライバシーとデータ保護に関する注意点

個人情報を電話で伝える際は常に慎重に。電話で尋ねられる情報は、正当なサポートであれば氏名・住所・非機密の確認事項程度に留まります。パスワード、認証コード、カード裏面のセキュリティコードは共有する必要はありません。

日本国内の事業者に対しては個人情報保護法が適用されます。企業側は顧客情報の取り扱いや本人確認方法について透明性を保ち、過剰な情報要求をしないように設計してください。

意思決定のための簡単なメンタルモデル

- 信頼度スコアを3段階で考える: 低(AI要約のみ)、中(複数の検索エンジンで一致)、高(公式サイト・既存の公式メールで確認)。

- 「求められている情報が即時操作可能か」を考える: 電話で要求される情報で即座に不正利用が起こるもの(認証コードやカード情報)は高リスク。

意思決定フローチャート

flowchart TD

A[AI要約で番号を見つけた] --> B{公式サイトに同じ番号があるか}

B -- はい --> C[公式番号である可能性が高い。なお疑問があればメールやアプリで再確認]

B -- いいえ --> D{他の検索エンジンで一致するか}

D -- はい --> E[複数ソースで一致。公式の別チャネルで確認]

D -- いいえ --> F[番号にはかけない。公式チャネルで問い合わせる]

C --> G[電話する場合は個人情報を渡さない]

E --> G

F --> H[企業の公式サポートを通じて対応]受けた問い合わせを社内で扱う際のテンプレート(短縮)

- 受信日時:

- 顧客名(確認できる情報):

- 問い合わせ内容(AI要約で表示された番号を含む):

- こちらで確認した公式連絡先:

- 客に伝える対応(例: 正しい番号、メール送付、アカウント確認手順):

このテンプレートを使えば、カスタマーサポートが一貫した対応を行えます。

よくある質問

AI要約に出てきた番号が公式に見えるが、本当に安全か

AI要約の情報だけで安全とは言えません。公式サイトや過去の公式メール、複数の検索エンジンでの一致を確認してください。

電話で画面共有を求められたらどうするか

画面共有の要求は原則拒否してください。必要な場合は、スクリーンショットで個人情報を黒塗りした上で提供するか、公式のセキュアなチャット窓口を使うよう求めてください。

まとめ

- AI要約は便利だが唯一の情報源にしてはいけない。

- 公式サイト、過去メール、他の検索エンジンで必ず突き合わせる。

- 電話でパスワードや認証コード、支払い情報を決して教えない。

- 企業は公式連絡先を明示し、ユーザー教育を行うことで被害を減らせる。

重要: 万一詐欺の可能性があると感じたら、すぐに公式窓口に連絡し、必要に応じて銀行や警察にも相談してください。

重要な取り組みを一つずつ実行することで、AIを悪用した偽電話番号詐欺のリスクは大きく低下します。まずはAI要約を疑う習慣をつけ、確認プロセスを身につけましょう。