ソーシャルメディア、とりわけFacebookやTwitterのようなプラットフォームがニュース源として機能するようになり、情報は瞬時にバイラル(急速拡散)するようになりました。ユーモアのあるミームはもちろん、半分の真実や完全な虚偽まで、あらゆる種類の情報が短時間で多くの人に届きます。

この状況を考えると、次の問いが自然に浮かびます。

ソーシャルメディアは「真実」を変えているか

簡潔な答えは「はい」です。

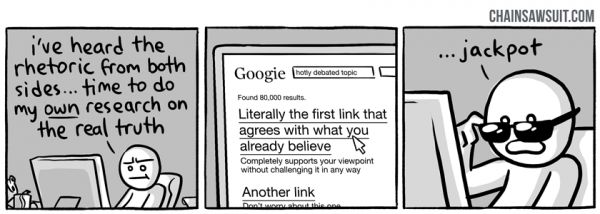

長い答えは、人間は確証バイアスに影響されやすく、そのバイアスをソーシャルメディアのアルゴリズムが強化しやすい、ということです。

確証バイアスとは、既に持っている信念に合致する情報を選んで受け入れやすく、反する情報を無視したり過小評価したりする傾向を指します。例えば:

- 軽い例として、『ファンタスティック・ビースト』は過大評価されていると信じているなら、自分の意見に合うレビューや意見記事を共有しがちです。

- 深刻な例として、ある政治家が道徳的に問題があると信じている場合、その政治家についての否定的な噂を根拠なく拡散し、事実確認をおろそかにすることがあります。

確証バイアスとTwitterやFacebookのような「高速で共有される仕組み」が組み合わさると、虚偽情報がウイルスのように短時間で広がるリスクが高まります。大きな出来事が、わずか数十分から数時間のうちに歪められた形で広まり、多くの人に誤った印象を与えます。人々は情報の断片を見て深掘りせず共有してしまうため、バイアスに合致する情報はさらに拡散されます。

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果は、大勢が支持しているとその考えや行動が正しいと感じやすくなる心理です。友人や家族が同じ投稿をシェアしていると、「みんながそう言っているのだから本当だろう」と判断してしまいがちです。

これらの要因(情報拡散の速さ、確証バイアス、バンドワゴン効果)が重なると、フェイクニュースが本当の報道と同じかそれ以上に注目を集めることがあります。メディアへの不信感や監視に関する偏見が強まると、ソーシャルメディアが人々の『真実』の受け止め方を変えてしまいます。

情報を正しく理解し、誤情報に踊らされないためのツールとベストプラクティス

重要なのは調査習慣です。以下は実践しやすい手順とツールです。

- まず検索する。Googleやその他の検索エンジンで複数のソースを確認する。単一の記事や投稿だけを鵜呑みにしない。

- ソースを辿る。引用された事実や発言の出所が一次ソース(公式発表、記録、当事者の声明)か確認する。

- ファクトチェックサイトを活用する。PolitifactやSnopesなどはできるだけ中立的に検証し、根拠となる出典リストを提供することが多い。彼らの調査に疑問があるなら、その出典をさらに自分で検証する。

- 過剰に都合の良い話や、聞きたくない事実を避けたい気持ちが働く情報は、特に慎重に扱う。

- ソーシャルメディアの投稿が一次情報を示していない場合は、共有を控え、まず検証する習慣をつける。

重要: ランダムなニュースサイトや未検証のブログは信頼しすぎない。主要メディアですら誤報を出すことがあるため、クロスチェックが必須です。

情報検証のための簡単なSOP(手順書)

- 主張を要約する(1行)。

- その主張の一次情報(発表、公式声明、映像など)を探す。

- 複数の信頼できるソースで一致するか確認する(最低2〜3ソース)。

- ファクトチェックサイトを参照する。

- 出典が不明確、または矛盾がある場合は共有しない。疑わしい場合は「未確認」と明記して共有する。

このSOPは個人がソーシャルで即座に判断する場面でも使えます。

情報を検証するチェックリスト(共有前に)

- 情報の出所は明確か

- 一次ソースに辿れるか

- 複数の独立した信頼できるソースが確認できるか

- 写真や映像が改変・切り取りされていないか

- 情報が感情を強く刺激していないか(怒り・恐怖・嬉しさ)

いつこの方法が失敗するか(反例と限界)

- ディープフェイクや高度な合成メディアでは、見た目だけでは一次情報の信頼性が判別しにくい。

- 同じコミュニティ内で情報が循環するエコーチェンバーでは、複数のソースがあっても独立性が低い場合がある。

- 緊急時の速報では一次情報がまだ出揃っておらず、誤情報が瞬時に広がる。時間を置いて検証する必要がある。

- 組織的な情報工作(国家や政党による偽情報キャンペーン)は、意図的に信頼できるように見せかけた偽情報を大量に投入するため、個人の検証だけでは対処が難しい。

代替アプローチと制度的対策

- メディアリテラシー教育を学校や職場で強化する。

- プラットフォーム側の設計変更(拡散前の警告、情報源の透明化、ファクトチェックラベル)。

- ジャーナリズム組織の調査報道への支援(サブスクリプションや助成)。

- 信頼できるキュレーターや専門家ネットワークを利用する(分野ごとの認定キュレーター)。

メンタルモデル(判断を助ける思考法)

- 反証を探す習慣: 自分の仮説を否定する情報を最初に探す。

- 最小労力の原則: 本当に重要な情報には時間をかける。雑多な投稿は軽く扱う。

- ソースの独立性を評価する: 複数ソースが同じ一次情報を参照しているか確認する。

意思決定フローチャート

flowchart TD

A[投稿を見つけたら] --> B{感情的に強く反応するか}

B -- はい --> C[一旦共有を抑える]

B -- いいえ --> D[一次ソースを探す]

C --> D

D --> E{一次ソースがあるか}

E -- ある --> F[複数の独立したソースで確認]

E -- ない --> G[共有せず、未確認としてラベル]

F --> H{矛盾はないか}

H -- ない --> I[共有または引用で拡散]

H -- ある --> G

G --> J[必要ならファクトチェックサイトを参照]

J --> K[保留するか削除する]このフローチャートは、共有前の短時間での判断を助けます。

役割別チェックリスト

- 一般ユーザー: 出典を探す、共有前に一呼吸置く、感情に注意する。

- ジャーナリスト: 直接取材、一次資料保存、出典の透明化。

- モデレーター/プラットフォーム担当: 拡散速度の監視、疑わしい投稿への介入ルール、ファクトチェックとの連携。

事実ボックス(要点まとめ)

- ソーシャルメディアは情報の伝播速度を劇的に上げる。

- 確証バイアスとバンドワゴン効果が誤情報の拡散を助長する。

- 個人による簡単な検証フローで多くの誤情報は防げる。

- ただし高度な偽造や組織的工作には制度的対策が必要。

1行用語集

- 確証バイアス: 自分の信念に合う情報だけを重視する傾向。

- バンドワゴン効果: 多数が支持することで正しいと感じる心理。

- ファクトチェック: 主張の真偽を検証する作業。

テンプレート: 共有時の一文

- 「この情報は現時点で一次ソースを確認できていません。確認後に再共有します。」

まとめ

ソーシャルメディアは情報のスピードとアルゴリズムが相まって、人々が何を『真実』とみなすかに影響を与えます。しかし個人レベルでの簡単な検証習慣と、プラットフォームや社会全体での制度的対策を組み合わせれば、誤情報に踊らされるリスクは大きく減らせます。

重要: 急いで共有する前に一次ソースを探し、複数の独立したソースで確認する習慣をつけましょう。