クイックリンク

- 最優先:まず自分の安全を確保する

- 重要なデータは何かを決める

- 重要データはクラウドに保管する

- オンラインの有料/無料バックアップを利用する

- 外付けハードドライブやUSBメモリを活用する

- 電子機器はドライバッグで保護する

- 最悪のケース:ドライブを取り出して避難する

災害や大規模避難が起こるとき、まずは自分と周囲の安全を確保することが最優先です。しかし同時に、写真や重要書類、作業ファイルを守る準備ができていれば、復旧や再出発をずっと楽にできます。本記事は「事前準備」「優先順位」「具体的なバックアップ方法」「現場での手順(ハードドライブの取り外しを含む)」を、日本の読者向けにわかりやすくまとめ、実際に役立つチェックリストやプレイブックを提供します。

重要: 本文中の製品名や外部リンクは一例です。利用するサービスは地理的に安全なサーバーを提供しているか、個人情報保護の観点で許容できるかを自分で確認してください。

最優先:まず自分の安全を確保する

備えあれば憂いなし。データの保護は重要ですが、まず命と身体の安全を最優先にしてください。日本国内では自治体や消防庁、気象庁が発する避難情報やハザードマップを確認し、事前に避難経路と集合場所を決めておきましょう。

有用な公的リソース(参考):

- 気象庁(台風・大雨・高潮・地震など)

- 防災科学技術研究所(ハザード情報)

- 各自治体の防災ページ

避難用持ち出し袋(非常持出袋)に含めるべき基本品は次の通りです。これらはデータ保護と同時に生存・避難のために不可欠です。

- 飲料水(1人1日分×最低3日分を目安)

- 非常食(加熱不要の缶詰やレトルト等)

- 常用薬、保険証の写し

- 携帯電話の充電器(モバイルバッテリー)

- 懐中電灯、ラジオ、替え電池

- 防寒具、替え下着

重要: 避難中は通信手段が限られるため、事前に緊急連絡先(家族や近隣)を紙で持っておくことを推奨します。

重要なデータは何かを決める

災害時は時間が限られます。全てを持ち出すことは不可能な場合が多いので、優先順位を付けましょう。優先度をつける簡単な分類:

- 人命・健康に関わる情報: 医療情報、常用薬の処方箋、保険・身分証明書

- 家族・記念写真、動画: 代替が効かない思い出

- 法務・財務書類: 住民票、印鑑登録証、税務書類、口座情報(暗号化が必須)

- 業務上の重要データ: 仕事の成果物、顧客データ(法令・プライバシー順守)

- デジタル資産: メール、パスワードマネージャー(多要素認証のバックアップを含む)、ゲームのセーブデータ

覚え方のヒント(メンタルモデル): “命 > 唯一性 > 法的効力 > 仕事 > 日常”

短時間で持ち出せる物リスト(5分で持ち出す想定):

- 財布と身分証

- 重要書類の電子コピー(USBまたは暗号化済みクラウド)

- 家族写真(スマホに保存)

- モバイルバッテリーと充電ケーブル

重要データはクラウドに保管する

クラウドへアップロードすると、PCやデバイスが物理的に失われてもデータを別の端末で取り出せる利点があります。ただし、以下を確認してください。

- サービスのサーバー所在地が災害の影響を受けない地域にあるか

- データ保護・暗号化の方針(転送中・保管中の暗号化)

- アカウントの多要素認証(MFA)を有効にしているか

写真保存: FlickrやGoogle Photos、Amazon Photosなどは写真の保管に便利です。大量の写真を扱う場合、アップロードの自動化(Wi‑Fi接続時に自動同期)を設定しておくと手間がかかりません。

ファイル同期: Dropbox、Google Drive、OneDriveなどはファイルの同期/履歴復元に便利です。重要書類はアップロード前にローカルで暗号化(例: VeraCrypt、7-ZipのAES)しておくと安全性が高まります。

メールと連絡手段: Gmailやプロバイダーメールは連絡先、過去のやり取り、添付ファイルを保管する媒体として役立ちます。メールが唯一の復旧手段になることもあるため、常にアクセスできるようMFAと代替メールアドレスを設定しておきましょう。

注意: クラウドは万能ではありません。認証情報を失うとアクセスできないため、パスワード管理や回復情報(信頼できる連絡先、代替メールなど)を用意してください。

オンラインの有料バックアップと無料オプション

オンラインの自動バックアップサービスは、電源・インターネット接続がある限り常時データを複製してくれるため、最も手間が少ない方法です。代表的なカテゴリと選び方のポイント:

- 家庭向けクラウドバックアップ: 個人のPC全体を定期的にバックアップ。復元機能が分かりやすいものを選ぶ。

- ファイル同期サービス: 指定フォルダだけを同期。バージョン履歴があると誤削除時に便利。

- シンプルな写真バックアップ: スマホから自動で写真を上げられるもの。

有料サービス例(地域によって可用性が異なります):

- Carbonite, Backblaze, Mozy(自動全体バックアップ)

- Dropbox, Google Drive, OneDrive(同期・共有)

無料オプション:

- CrashPlanの旧Freeプランのように、無料でバックアップができる方法も過去に存在しました。現在はサービス内容が変わっていることが多いため、最新のプランと利用規約を確認してください。

選定ヒント:

- 復元速度(大きなファイルを戻すのに数時間〜数日かかることがある)

- 保存上限と料金モデル(容量課金か無制限か)

- データ暗号化とプライバシーポリシー

外付けハードドライブ、USBメモリ、ドライブエンクロージャの活用

社内や自宅で取り扱う個人情報や法的に保護が必要なファイルは、第三者に預ける前にローカルで暗号化してから保存するのが安全です。外付けドライブやUSBメモリは取り回しが良く、避難時に持ち出しやすい選択肢です。

ポイント:

- 容量と耐久性を考慮する(回転式HDDは衝撃に弱い。NVMe/SATA SSDは耐衝撃性が高い)

- 重要データは暗号化(BitLocker、VeraCrypt、macOSのFileVault等)

- 外付けドライブは常時電源を切った状態で保管する(雷・停電時のリスク低減)

- ドライブエンクロージャを使えば内蔵ドライブを外付けとして再利用可能(災害時の回収策として有効)

代替案: 重要データのオフサイト(別宅、親戚、銀行の貸金庫)保管も検討してください。ただし、頻繁に更新するデータは同期が課題になります。

電子機器はドライバッグで保護する

ドライバッグはカヤックやラフティング用品として作られた防水袋です。短時間の浸水や雨、大量の泥や湿気からデバイスやドキュメントを守ります。

注意点:

- ドライバッグは浮くが長時間の完全浸水に耐えるとは限らない

- 密閉前に内部の空気を抜くとクッション性が落ち、衝撃に弱くなるので注意

- 電子機器を入れる場合は、先に防水ケースや抗静電パッケージで保護すると二重措置になる

推奨: スマホ・モバイルバッテリー・外付けSSDなど、持ち出す可能性のある機器は事前に防水袋にまとめておきましょう。

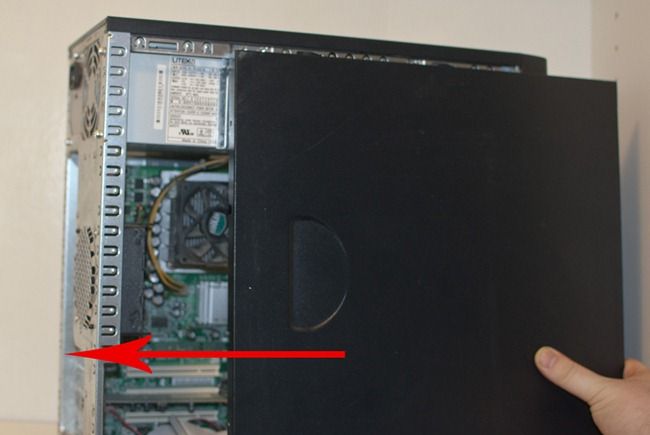

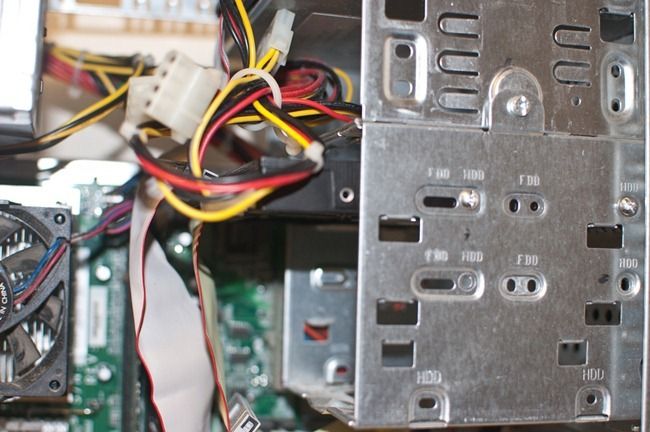

最悪のケース:ハードドライブを取り出して避難する

最終手段として、デスクトップPCの内蔵ハードドライブを取り外して持ち出す方法があります。ノートPCは本体をそのまま持ち出す方が簡単ですが、タワー型PCやデスクトップのケースは大きく、移動が困難な場合にドライブ取り外しが有効です。

重要な注意:

- PCを開けると保証やサポートが無効になることがある(購入時の保証規約を確認)

- 静電気や衝撃でドライブを壊すリスクがある

- 作業は電源を完全に切り、コンセントを抜いた状態で実施する

必要な道具:

- プラス(+)ドライバー(一般的にフィリップス)

- 場合によってはトルクス(Torx)ドライバー

- 耐静電手袋またはアースバンド(可能なら)

- 抗静電バッグ(ESDバッグ)とドライバッグの二重梱包

手順(要約)

- 電源を落とし、コンセントを抜く。

- ケース背面のネジを外し、側板を取り外す。

- 内部の配線を確認し、SATAまたはIDEケーブルと電源ケーブルを外す(ゆっくりと左右に揺らすと外しやすい)。

- ドライブを固定しているネジを外す。

- ドライブの端子や基板に触れないように側面を持ち、慎重に取り出す。

- 取り出したドライブは抗静電バッグに入れ、さらに防水バッグで包んで持ち出す。

補足: 現行のドライブは多くがSATA規格です。IDE/PATAは古い規格でコネクタが大型で外すのに力が要ります。SSDは衝撃に強いが静電気に弱い面はあるので取り扱いは丁寧に。

ほとんどのケースでは背面に4本程度のネジで側板が固定されています。ネジを外したら側面パネルを後ろ側へ押すか、上に引き上げて外します。

内部のドライブケージは前方からネジで固定されていることが多く、反対側にもネジがある場合があります。両側のネジを確認してから外してください。

接続はSATAの小さな差し込みか、古いIDEの大きなリボンケーブルです。SATAは爪を押して外すタイプがあるため、無理に引っ張らないでください。IDEはコネクタが硬い場合があるので慎重に取り外す必要があります。

ドライブが外れたら、サイドのネジを全て外してケースから取り出します。取り出すときは基板側に触れないよう、側面から保持してください。

取り出したドライブは衝撃や静電気を避けるため抗静電バッグへ入れ、その後ドライバッグ等で防水保護を施します。できれば急速に避難し、落下や高温に晒されないようにしてください。

抗静電バッグと外付けエンクロージャを準備しておくと、取り出したドライブをその場でUSB接続の外付けドライブに変換できます。これにより、避難先の別のマシンで即座にデータアクセスできる可能性が高まります。

- 抗静電バッグ(Google Shopping)

緊急時の実践プレイブック(SOP)

以下は家庭や小規模オフィスで使える簡潔なSOP(標準作業手順)です。

事前準備(平常時):

- 週次で重要フォルダをクラウドに同期するタスクを確認する

- 重要ドキュメントのスキャンPDFを暗号化してクラウドにアップロードする

- 外付けドライブを月1回更新して保管場所を見直す

- ハードドライブ取り出し手順(写真付き)を作成しておく

災害当日(避難指示・避難勧告が出た場合):

- 家族の安全確認と集合

- 必要最小限(上の「5分で持ち出す想定」)をバッグに入れる

- ノートPCは可能なら持ち出す。できないときは外付けドライブやUSBを持ち出す

- デスクトップからドライブを取り出す時間がある場合は、上記手順に従って慎重に取り外す

- 取り出したドライブは抗静電バッグ→ドライバッグへ入れて持ち出す

- 避難先で電源・通信を確保できたら、クラウドや外付けドライブから必要データを復元する

避難後:

- データの完全性を確認(ファイルが開けるか、破損がないか)

- 感染対策として復元時にウイルススキャンを実行

- 重要書類のコピーを自治体窓口で再発行手配(必要に応じて)

役割別チェックリスト

家庭(個人):

- パスワードマネージャーとMFAを設定

- 家族写真と身分証のデジタルコピーをクラウドへ

- モバイルバッテリーを常時充電

- 防水バッグ・抗静電袋を非常持出袋に入れる

小規模事業者/SOHO:

- 重要顧客データはローカル暗号化+クラウドの二重保護

- 定期的なオフサイトバックアップ(週次)

- 緊急連絡網と復旧担当者を明確にする

IT管理者:

- SLAとDR(災害復旧)計画を文書化

- バックアップの定期テスト(リストアテスト)を実施

- データセンターの地理的冗長を確認

- アクセス管理とログ監査を有効にする

追加の安全対策とハードニング

- データ暗号化: 保管時と転送時の両方で暗号化を使用する

- アクセス制御: 不要なアカウントとサービスは無効化

- バージョン管理: 誤削除やランサムウェアに備え、複数世代のバックアップを保持

- 物理保護: 貴重な外付けドライブは耐火金庫や貸金庫で保管するのも選択肢

プライバシー注意(日本国内向け):

個人情報を第三者サービスに保存する場合、個人情報保護法に基づく取扱いと、事業者のプライバシーポリシーを確認してください。国外サーバーを利用する場合は、越境データ伝送に関する規制やリスクを理解しておきましょう。

代替アプローチと限界(いつ効かないか)

- クラウドのみへの依存: 認証情報が失われるとアクセス不能になる。したがってローカルの暗号化コピーやパスワード回復手段が必要。

- 外付けドライブのみ: 火災や長時間の水没には弱い。オフサイトに予備を置くか防火・防水対策を強化する。

- ドライブの取り出し: 技術スキルや時間が不足している場合は危険。必ず事前に練習し、写真付き手順を作っておく。

簡単な意思決定フローチャート

以下は避難時に「何を持ち出すか」を判断する簡易フローです。

flowchart TD

A[避難指示が出た] --> B{ノートPCが持ち出せるか}

B -- はい --> C[ノートPC・モバイルバッテリーを持ち出す]

B -- いいえ --> D{外付けドライブ/USBがあるか}

D -- はい --> E[ドライブを持ち出す(抗静電+防水)]

D -- いいえ --> F{ドライブを取り外す時間があるか}

F -- はい --> G[ハードドライブを取り外す]

F -- いいえ --> H[重要書類の紙コピーと現金を持ち出す]

E --> I[避難移動]

C --> I

G --> I

H --> I受け入れ基準(Критерии приёмки)

- 最低限の重要データ(上位3カテゴリ)が避難先で開けること

- 取り出したドライブに物理的損傷がないこと

- クラウドまたは外付けドライブからの復元テストが成功すること

リスクと軽減策(簡易マトリクス)

- リスク: 水没 → 軽減: 防水バッグ+抗静電袋、オフサイトバックアップ

- リスク: 火災 → 軽減: 耐火金庫、クラウド二重化

- リスク: 認証喪失 → 軽減: 回復用連絡先、紙の回復コードを保存

- リスク: ランサムウェア → 軽減: バージョン管理、隔離されたオフラインバックアップ

テストケース(復旧の受け入れ検証)

- 毎月1回、ランダムな重要フォルダをクラウドから復元してファイルを開く

- 半年ごとに外付けドライブを接続して完全バックアップの検証

- 年1回、ドライブ取り出しの模擬演習を短時間で行い、写真と手順をアップデート

まとめ

災害時のデータ保護は事前準備と優先順位の設定が鍵です。クラウド同期、暗号化、外付けドライブ、そして物理的な防水・耐衝撃対策を組み合わせることで、多くの状況でデータの損失を防げます。最悪のケースではハードドライブを取り出して避難する手順も知っておくと救いになりますが、まずは自分と家族の安全を最優先にしてください。

重要: 災害対応は状況によって臨機応変が必要です。この記事の手順を参考に、自分の環境に合わせた具体的な避難計画とバックアップ戦略を作ってください。

画像クレジット: Katrina’s Fury(Sue Cline)およびその他の写真はクリエイティブ・コモンズで提供されています。