重要: 一度安全に消去(複数回上書き、トリムを考慮した方法、もしくは物理破壊)したデータは、通常の復元ソフトでは復元できません。消去前に必ずバックアップを取ってください。

目次

- なぜ削除後もファイルは復元可能なのか

- 方法1 ごみ箱を定期的に空にする

- 方法2 Storage Senseを有効にする

- 方法3 ファイルを恒久的にシュレッド(上書き)する

- SSDや外付けメディアでの注意点と代替方法

- 実践SOP(処分・譲渡前の手順)

- 役割別チェックリスト

- 意思決定フローチャート

- リスクマトリクスと軽減策

- よくある質問

- まとめと推奨アクション

なぜ削除後もファイルは復元可能なのか

ファイルを「削除」すると、ファイルシステムはそのファイルが使っていた領域を「空き」としてマークしますが、実際のデータはディスク上に残ります。専用の復元ソフトはこの「空き領域」に残るデータを読み取り、ファイルを復元できます。

簡潔に定義すると:

- ファイル削除: ファイル参照(ディレクトリエントリ)を消す操作。データ本体は残る。

- 上書き: データ領域に新しいビット列を書き込む操作。上書きがなされれば復元は困難。

- シュレッダー/ワイプ: ファイル領域を複数パターンで上書きし、さらにメタ情報も消すツールや機能。

重要な点: SSDは内部でウェアレベリングやTRIMを行うため、従来の上書き方式が期待通りに機能しないことがあります。後述の代替策を検討してください。

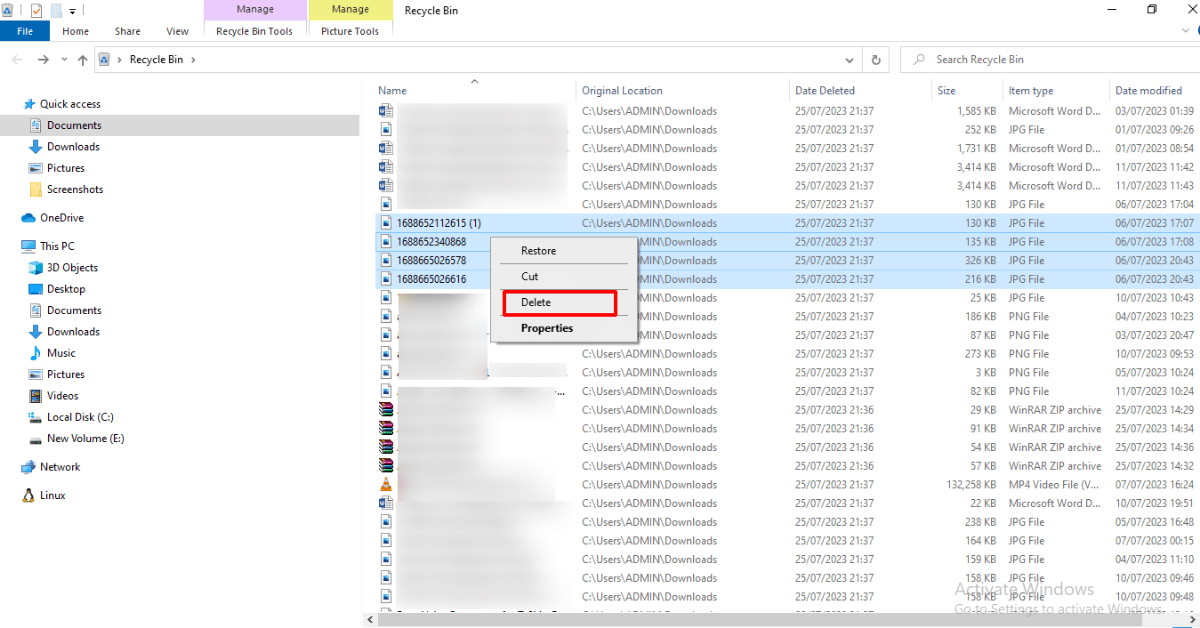

方法1 ごみ箱を定期的に空にする

手順(Windowsの基本操作):

- 消したいファイルを選択(単一クリック、複数はCtrl+クリック)。

- 右クリックして「削除」を選ぶ、またはキーボードでCtrl+Dを押す。これでファイルはごみ箱に移動します。

- ごみ箱を開き、上部の「ごみ箱を空にする」ボタンを押すと、その後表示されなくなります。

ショートカットで完全削除する方法:

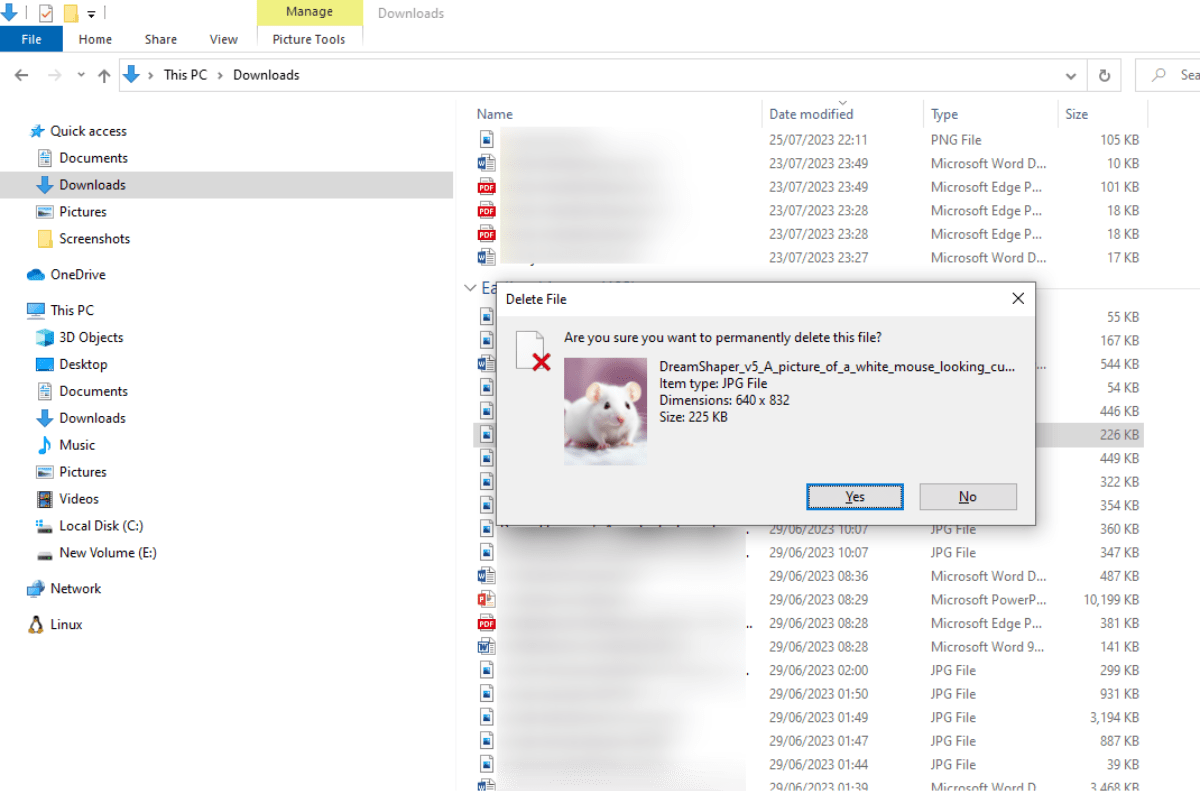

- ファイルを選んでShift+Deleteを押すと、ごみ箱を経由せずにOS上から即時に削除されます(確認ダイアログが出ます)。

注意点:

- これらはファイルをユーザーの視界から隠す操作であり、ディスク上のデータ領域は上書きされません。復元ツールによる復旧が可能です。

- ごみ箱を空にする習慣は重要ですが、機密情報を確実に消去する方法ではないことを理解してください。

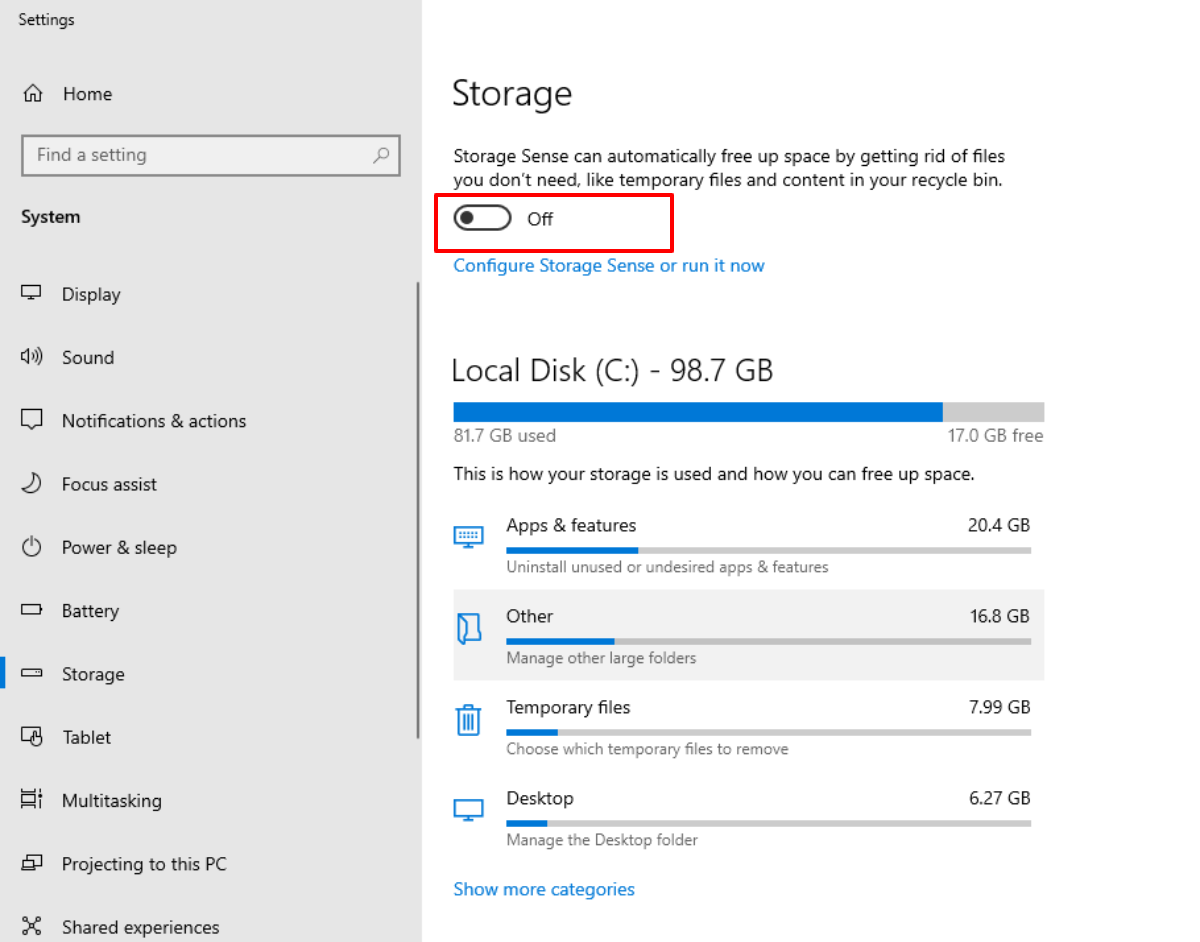

方法2 Storage Senseを有効にする

Storage Senseは、Windowsに組み込まれたストレージ管理機能で、一時ファイルやごみ箱内の古いファイルを自動で削除できます。完全な上書きを行うものではありませんが、定期的なごみ箱の空化と一時ファイルの自動削除により、手動で消し忘れるリスクを下げられます。

有効化手順:

- スタートメニューから設定を開く(Windowsキー+I)。

- 「システム」>「ストレージ」を選ぶ。

- 「Storage Sense」をオンにし、詳細設定(ゴミ箱を何日後に空にするか等)を行う。

推奨設定:

- ごみ箱のファイルを30日や1日で自動削除するよう設定できます。重要なファイルを誤って消すリスクがある場合は長めに設定してください。

注意点:

- Storage Senseは便利ですが「上書き」を実行するわけではありません。徹底した消去が必要な場合は専用ツールを併用してください。

方法3 ファイルを恒久的にシュレッドする

専用のファイルシュレッダー(データ消去ソフト)は、ファイルの実データ領域を複数回にわたって上書きすることで、復元ソフトによる復元を困難にします。たとえばEaseUS BitWiperのようなツールは、ファイルの上書き消去・ドライブ消去・パーティション消去などの機能を提供します。

EaseUS BitWiperの主な機能(概要):

- 複数ファイルを同時にシュレッド可能。

- 画像・動画・音声・ドキュメントなど複数形式をサポート。

- ドライブ(OSドライブ含む)やパーティションの消去にも対応。

- Windows 11/10/8/7およびServer系に対応。

使用手順(一般例):

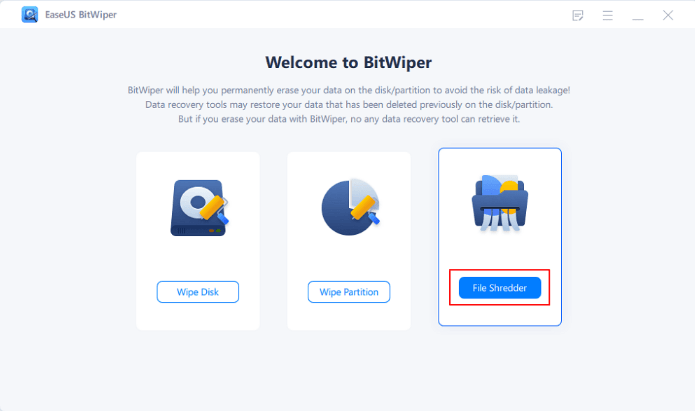

- EaseUS BitWiperを起動し「File Shredder」を選択する。

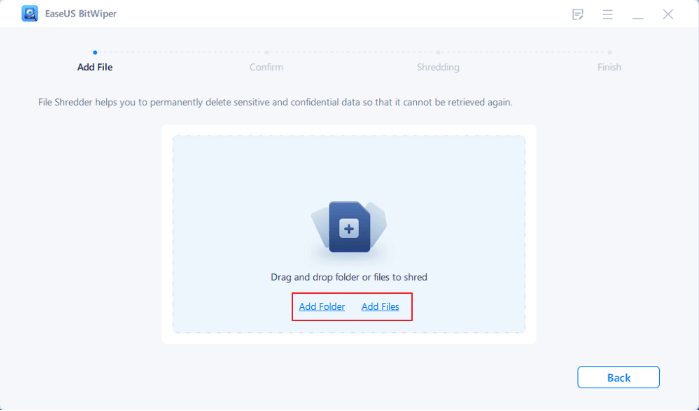

- 「Add Files」で消去したいファイルを追加、またはドラッグ&ドロップでリストに入れる。

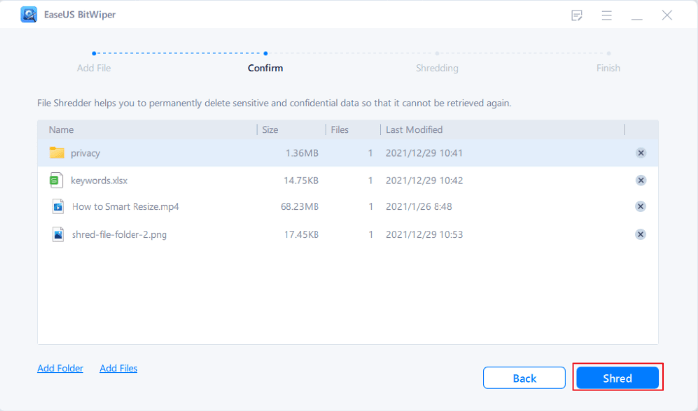

- 選択を確認し「Shred」や「Delete」を押して消去を実行する。完了後は「Done」を押して終了する。

注意点と推奨事項:

- 実行前に必ずバックアップを取る。消去は不可逆です。

- 多くのツールは「複数回の上書き」モード(例: 1回/3回/7回)を持ちますが、SSDでは意味が薄れる場合があります(後述)。

- 消去後は元のファイル名やディレクトリエントリも消えるため、復元は極めて困難になります。

SSDや外付けメディアでの注意点と代替方法

SSD、eMMC、フラッシュメモリは物理的特性やコントローラの挙動(ウェアレベリング、ガベージコレクション、TRIM)があるため、従来型の上書き(シュレッド)で期待する効果が得られない場合があります。

代替手段:

- 暗号化を事前に施す: ファイルやボリュームを暗号化しておき、その後に暗号鍵だけ破棄すれば事実上データは読めなくなります(事前準備が必要)。BitLockerやVeraCryptなど。

- ATAセキュア消去(Secure Erase): 対応するSSDであればコントローラに対して専用の消去コマンドを送ることで、ファームウェアレベルでフラッシュを初期化できます。

- コントローラベースのワイプツール: SSDメーカーや専用ユーティリティが提供する方法を使う。

- 物理破壊: 最も確実。ただし安全かつ環境に配慮した処理が必要。

注意: 「上書き回数を増やす」ことがSSDの寿命を縮める可能性があります。SSDでは上記の代替策を優先するのが実務上のベストプラクティスです。

いつ上書きやシュレッドが失敗するか(反例)

- クラウド同期しているファイル: クラウド側にコピーが残るためローカルの消去だけでは不十分。

- SSDでTRIMが有効化されていない場合: 上書き操作がブロックレベルで意図通りに反映されないことがある。

- 破損したファイルシステムや特殊なファイル配置: 一部の領域が通常の上書き処理から外れる可能性がある。

対策: クラウドのアカウントからもファイルを削除・バージョン履歴を消す、SSDはメーカーの推奨ツールや暗号鍵破棄やATAセキュア消去を使う。

実践SOP(処分・譲渡前の手順)

目的: 個人情報や機密データが第三者に渡らないようにするための標準運用手順。

手順概要:

- バックアップを作成する(外付けHDD、NAS、クラウドなど)。

- バックアップの整合性を確認する(ファイルをいくつか復元して確認)。

- 暗号化が有効なら暗号鍵を安全にバックアップするか、キーを破棄する方針を決める。

- OS上のユーザーアカウントを削除する(譲渡前の準備)。

- データ消去:

- HDDの場合: 専用ワイプツールで全ディスクを消去(複数回上書きモードを選べる場合は選択)。

- SSDの場合: メーカーのSecure Eraseまたは暗号鍵破棄を実行。

- OSの再インストール(譲渡先にOSを残す場合)または完全消去・物理破壊。

- 証跡の作成: 実行した消去方法・日時・ツールのログを保存する。

- 最終チェック: ブートしてデータが残っていないか確認(可能なら別のツールでスキャン)。

SOPでの注意:

- 法令や組織ポリシーに従う(特に企業や機関の場合)。

- データ消去は取り消せないため、バックアップと承認プロセスを確実にする。

役割別チェックリスト

ホームユーザー:

- バックアップを取ったか

- ごみ箱を空にしたか

- 重要データは暗号化してあったか

- SSDなら暗号鍵破棄やメーカー推奨の消去を検討したか

IT管理者:

- 退役デバイスの一覧を作成したか

- 法的要件(ログ保存等)を確認したか

- 消去ログを保存しているか

- 物理破壊の委託先を確保しているか

再販業者/廃棄業者:

- 受け渡し前に消去証明を受領しているか

- 受領デバイスの状態を記録しているか

意思決定フローチャート

以下は消去方法を選ぶための簡単なフローチャートです。環境によっては最終的に物理破壊を選ぶことが多いです。

flowchart TD

A[デバイスの種類は?] -->|HDD| B'HDD: ワイプツールで全消去'

A -->|SSD| C'SSD: 暗号化済み?'

C -->|はい| D'暗号鍵を破棄'

C -->|いいえ| E'メーカーSecure Erase or 物理破壊'

B --> F'消去ログを保存'

D --> F

E --> F

F --> G{譲渡するか廃棄するか}

G -->|譲渡| H'再インストールして提供'

G -->|廃棄| I'物理破壊または認定廃棄業者へ'リスクマトリクスと軽減策

リスク: データの誤消去

- 影響: 高

- 可能性: 中

- 軽減策: 二段階確認、バックアップ、承認ワークフロー

リスク: 消去が不完全(SSDの特殊性)

- 影響: 高

- 可能性: 中

- 軽減策: メーカー推奨の消去方法、暗号鍵破棄、物理破壊

リスク: 法規制違反(企業データの不適切処理)

- 影響: 高

- 可能性: 低〜中

- 軽減策: 組織ポリシーに従う、監査ログを保持

代替アプローチと判断のヒューリスティック

- 代替1: フルディスク暗号化を常に有効にしておく。消去時は鍵だけ破棄することで実質的にデータを読めなくする。事前対策として有効。

- 代替2: クラウド移行と最小保持。データをクラウドに移した後、オンプレは消去する。ただしクラウド上の残存にも注意。

- ヒューリスティック: 機密度が高いデバイスは「消去コスト > 破壊コスト」となる前に物理破壊を検討する。

よくある質問

ドライブのファイルは完全に消せますか

はい。ただし方法を選ぶ必要があります。HDDでは上書きベースのワイプが有効です。SSDでは暗号鍵の破棄やメーカーのSecure Eraseを用いるのが現実的で確実性が高いです。最も確実なのは物理破壊です。

最も効果的な消去方法は何ですか

用途によります。企業レベルでの安全性ならSecure Erase + ログ保存、極端に機密度が高いなら物理破壊。個人であればフルディスク暗号化(事前)+キー破棄が簡便で強力です。

USBにファイルを移すにはどうすればいいですか

USBを差し込み、移したいファイルを右クリックしてコピー/切り取りを選択し、USB側でペーストします。Windows 10/11で一般的な操作です。移動前にウイルススキャンとバックアップを推奨します。

まとめと推奨アクション

- 日常: ごみ箱を定期的に空にする、Storage Senseを活用する。

- 重要データ: 事前にフルディスク暗号化を行い、消去時は暗号鍵を破棄するか、メーカーのSecure Eraseを使う。

- 廃棄/譲渡: バックアップ→消去(SOPに従う)→消去ログを保存→必要なら物理破壊。

チェックリスト(簡易):

- バックアップを取った

- 消去対象を二重確認した

- 適切な消去方法(ワイプ/暗号鍵破棄/Secure Erase/物理)を選択した

- 消去ログを保存した

重要: 一度消去したデータは通常復元できません。消去前のバックアップと関係者の承認を忘れずに行ってください。

用語集(1行定義)

- 上書き: データ領域に新しいビット列を書き込み、旧データを上書きする操作。

- TRIM: SSDが不要ブロックを最適化するためのコマンド。

- ATAセキュア消去: ストレージのファームウェアに消去命令を出して初期化する方法。

- 暗号鍵破棄: 暗号化されたデータを不可読にするために鍵だけを消す操作。

もしこの記事の内容や手順について質問があれば、コメントで教えてください。消去前のバックアップや企業ポリシーに関する相談にも対応します。