目次

- 重要な注意点

- 手順(ステップごとのSOP)

- よくある失敗例と対処法

- 代替アプローチ(AI/スペクトル編集など)

- チェックリストと受け入れ条件

- 1行用語集

- まとめ

重要な注意点

- この方法は「位相差による差し引き(phase cancellation)」を使います。位相差とは、同一の音声成分が左右チャンネルで反対位相になっているときに互いを相殺する現象です。ここではボーカルを残すために伴奏(インストゥルメンタル)を反転させます。

- 必須条件: ボーカル入りのオリジナル音源と、同一ミックスのスタジオ系インストゥルメンタル(ボーカルがない、あるいはバックのみの別ミックス)が必要です。ボーカルを除去しただけのトラックからは有効に分離できません。

- 音質の前提: サンプルレート(44.1 kHzや48 kHz)やファイル形式(WAV/FLAC推奨)が一致していると成功率が高まります。MP3などの圧縮で発生するクリッピングやアーティファクトは結果を悪化させます。

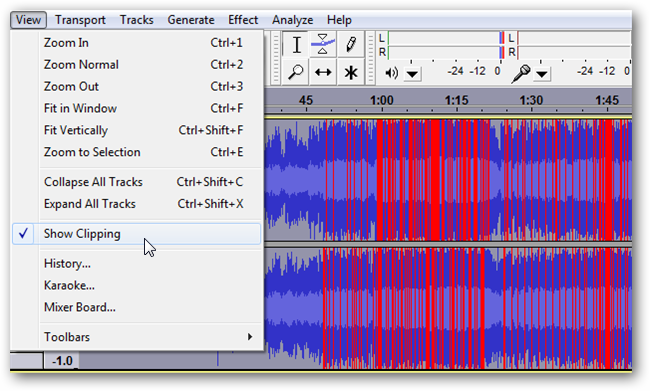

重要: クリッピングのある箇所は位相差でうまく相殺されず、不自然なアーティファクトが残る可能性があります。Audacityでは「表示 > クリッピングを表示」で確認できます。

手順(ステップバイステップ)

Audacityを開き、オリジナルのボーカル入りトラックとインストゥルメンタル(同じバージョン)をインポートします。

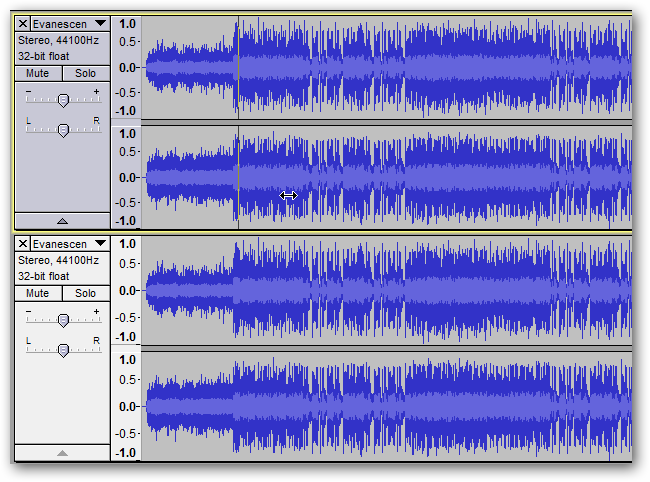

Time Shift Tool(タイムシフトツール)を選び、大まかに左右の位置を合わせます。粗い合わせをしたらズームインをくり返し、波形を精密に確認します。

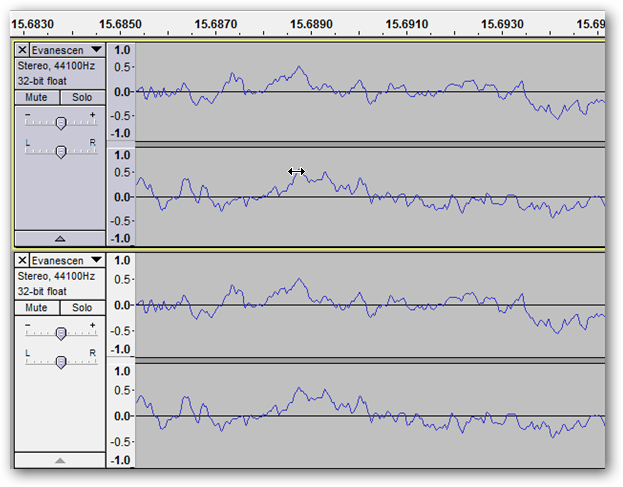

波形を大きく拡大して、左チャンネル(あるいは右チャンネル)の明確なピークや波形の山・谷を一致させます。目安は「サンプル単位でピークが一致していること」です。

- 精密合わせのコツ: ボーカルのアタック(母音が始まる瞬間)や大きなドラムのスナップを基準にする。

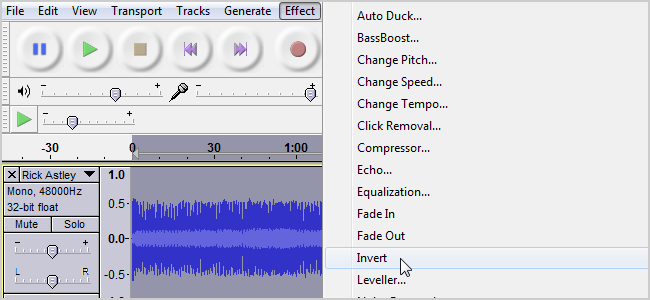

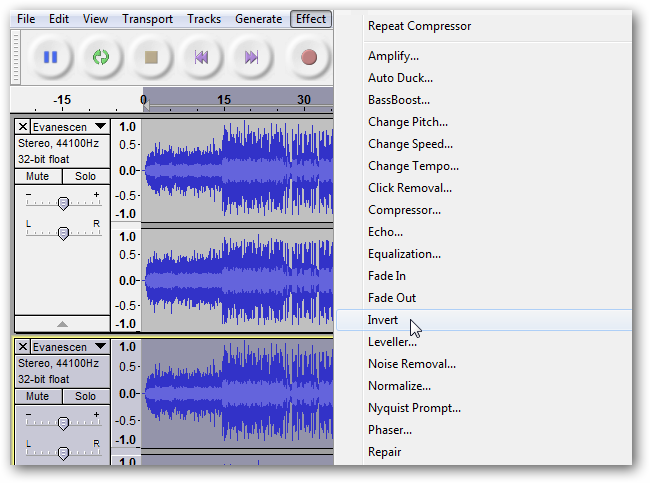

Selection Tool(選択ツール)に切り替え、インストゥルメンタルトラックだけをダブルクリックで選択します。メニューから「エフェクト > 反転」を実行して波形を位相反転します。

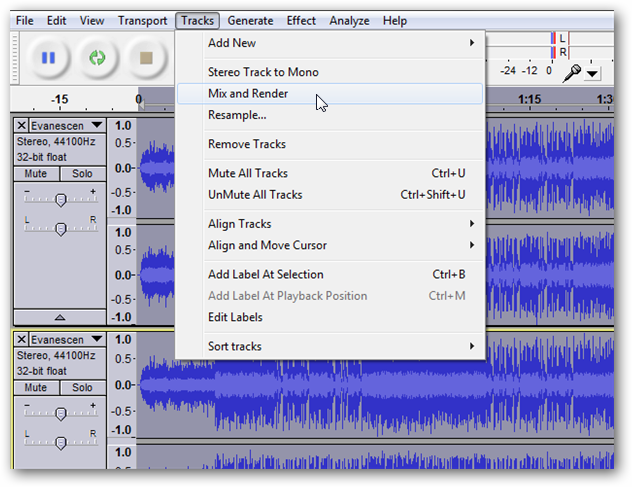

Ctrl+A(全選択)で両方のトラックを選択し、「トラック > ミックスとレンダー」を実行します。

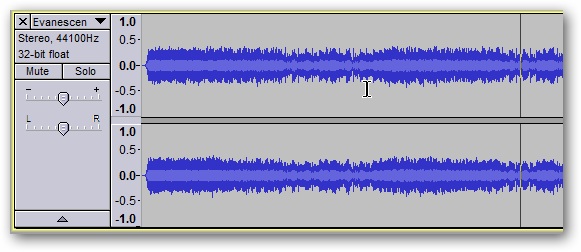

出力された1つのステレオトラックを再生します。理想的には楽器成分が大幅に抑えられ、ボーカル成分が残ります。

もし楽器が一部残る、ボーカルが薄い、フェイズ感が変、などがあれば、ステップ2〜4に戻って波形の位置合わせをさらに緻密に行ってください。

よくある失敗例と対処法

失敗: 楽器が残っている/ボーカルが薄い。

- 対処: 波形のズレが原因です。波形を最大までズームし、複数の周期のピークで合わせ直してください。左右チャンネルそれぞれを確認すること。

失敗: クリッピングや歪みがある箇所でアーティファクトが出る。

- 対処: 元のソースをより高品質なファイル(WAV/FLAC)に差し替える。修正不能な場合は該当区間を手動でノイズ除去やリメイクで処理する。Audacityの「表示 > クリッピングを表示」で該当箇所を特定。

失敗: バックコーラスやハーモニーも除去される/残る。

- 対処: バックコーラスがインストゥルメンタル側に入っているか、ミックス構造に依存します。完全一致しない場合は代替のAI分離ツールを検討。

失敗: トラックの長さやテンポが微妙に違う。

- 対処: サンプルレートやエンコードによる長さのズレを補正するか、波形の明確な参照点で手動にて揃える。

代替アプローチ(いつ使うか)

AIベースのステム分離(Spleeter, Demucs, OpenUnmix など)

- 長所: インストゥルメンタルを持たなくてもボーカルと伴奏を分離できる。自動化されている。

- 短所: 完璧ではなく、金属的なアーティファクトや音色の劣化が出ることがある。

スペクトル編集(iZotope RXなど)

- 長所: 周波数領域で手動・半自動にてボーカル成分を精密に編集できる。

- 短所: 高価で操作は高度。小さなミスが音楽的に目立ちやすい。

マニュアルなEQ/フィルター + レイヤー処理

- 長所: 制御性が高く、特定の周波数帯を狙って弱められる。

- 短所: ボーカルと楽器の周波数帯が重なると効果が限定的。

判断の目安: インストゥルメンタルが確実に手に入るなら、本稿の位相差法が最も自然です。入手不可能ならAI分離を試し、必要に応じてスペクトル編集で微調整します。

チェックリスト(制作担当別)

プロデューサー/エンジニア

- 元ファイル(ボーカル入りとインスト)のサンプルレートとビット深度を一致させたか。

- 元音源にクリッピングや過度な圧縮が無いか確認したか。

- 結果を複数の再生環境で試聴したか(ヘッドフォン、モニター、スマホ)。

ミュージシャン/歌手

- 必要なら歌の一部を書き出して、リリース用のアカペラを準備したか。

- バッキングボーカルやハーモニーの扱いを明確にしているか。

コンテンツ制作者(YouTube等)

- 使用許諾(インストゥルメンタルのライセンス)を確認したか。

- 出力ファイルのフォーマット(配信向けはmp3/ogg、アーカイブはWAV/FLAC)を決めたか。

受け入れ条件(Критерии приёмки)

- 出力トラックで主ボーカルが明瞭に聴こえること。

- 主要な楽器成分が目に見えて低減されていること(波形の振幅と聞感で確認)。

- クリッピングや不自然なフェイズ音がないこと。または、許容できるレベルに処理済みであること。

1行用語集

- 位相差(フェーズキャンセレーション): 同一成分を反転させて互いを打ち消す現象。

- インストゥルメンタル: ボーカルが含まれない伴奏トラック。

- スペクトル編集: 周波数領域で音を可視化・編集する手法。

簡易的な判断フローチャート

flowchart TD

A[インストゥルメンタルを持っている?] -->|はい| B[位相差法を試す]

A -->|いいえ| C[AI分離を試す]

B --> D{音質良好か}

D -->|良| E[作業完了]

D -->|悪| F[元ファイルを確認/差し替え]

C --> G{AIで満足か}

G -->|良| E

G -->|悪| H[スペクトル編集を検討]

H --> E追加の実践的ヒント

- ズームの倍率は最大にして1サンプル単位で揃える意識を持つ。

- 位相反転はインストゥルメンタルトラック側で行うと操作が分かりやすい。

- 片方のチャンネルだけ微調整が必要なケースがある(左右で位相が僅かにずれている場合)。

- 最終的なアカペラを派生素材として扱う際は、音量ノーマライズやリファレンスEQを行ってから保存する。

まとめ

Audacityでボーカルのみを分離する最も確実な方法は、同一ミックスの高品質なインストゥルメンタルトラックを用意し、位相を反転して差し引く手法です。成功の鍵は「ファイル品質」と「波形の精密な位置合わせ」です。インストゥルメンタルが無い場合はAIツールやスペクトル編集など代替手段を検討してください。

要点まとめ:

- インストゥルメンタルがあることが前提

- 波形の精密合わせが最重要

- クリッピングは致命的な問題になり得る

- AI分離やスペクトル編集は代替手段

以上を踏まえれば、自分のプロジェクト用途(練習用のアカペラ、リミックス、教育用分析など)に合わせて再現性の高いボーカル分離が可能です。