TL;DR

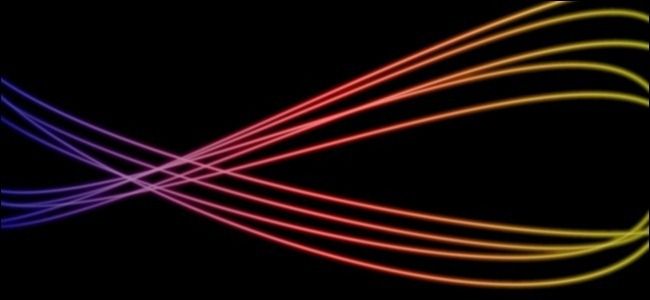

このチュートリアルでは、Photoshopだけを使ってゼロから蛍光のラインアート風壁紙を作る手順を解説します。ペンツールでパスを作成し、ブラシでストロークを付け、ガウスぼかしと色レイヤーで発光感を演出します。短時間でデスクトップ向けのカスタム壁紙が完成します。

クイックリンク

- なぜこれを作るのか

- 必要なもの

- ベース画像の作成

- パスの作成

- ブラシストロークの適用

- ラインの着色

なぜこれを作るのか

主な目的は、自分好みの色合いと発光感を持つクールなデスクトップ壁紙を作ることです。さらに副次的な利点として、Photoshopのペンツールを実践的に学べる点があります。ペンツールは最初は取り扱いに戸惑うこともありますが、低リスクな作業で繰り返すことで感覚が身に付きます。

重要: ここではPhotoshop内でゼロから作成するため、参照画像や写真は不要です。

必要なもの

- Adobe Photoshop(本稿はCS6を基準に記述していますが、古いバージョンでも同様の手順で実行できます)

- 基本的なPhotoshop操作(レイヤー、ブラシ、フィルタ)の知識

- マウスまたはペンタブレット(ペンタブレットは曲線制御が楽になります)

注意: キーボードショートカットはWindowsのCtrl表記で記載しています。Macを使う場合はCtrl→Cmdに置き換えてください。

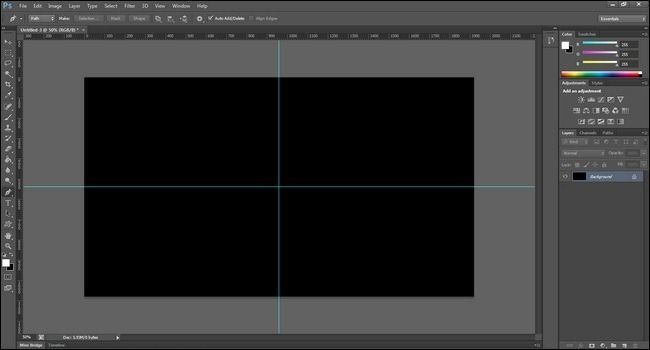

ベース画像の作成

- 新規ドキュメントを作成します。標準的な壁紙なら1920×1080ピクセルがおすすめです(幅:1920px、高さ:1080px)。

- ペイントバケットツール(G)で背景を完全な黒(#000000)に塗りつぶします。黒背景は蛍光ラインを最も引き立てます。

- 補助としてガイドを中心に配置します。表示→ルーラー(View → Rulers)でCtrl+Rを押し、水平・垂直ルーラーからそれぞれキャンバス中央(例: 960px, 540px)へガイドをドラッグします。中心付近でラインが集合するデザインにすると美しく仕上がります。

ヒント: 背景を完全な黒以外にしても面白い結果が得られます。暗めのブルーやダークグレーを試してみてください。

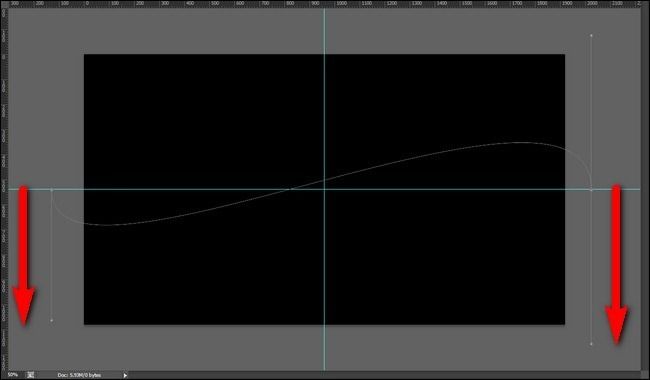

パスの作成

パスは「線の骨格」を作る機能です。作成したパスにブラシでストロークを適用すると、滑らかな曲線のラインが得られます。

- ペンツール(P)を選択し、モードが「パス(Path)」になっていることを確認します。

- 画像左外側の水平ガイド線付近をクリックして最初のアンカーポイントを作り、クリックしたままドラッグしてハンドルを伸ばし曲線の傾きを作ります。次に右側の対応する位置で同様にクリック&ドラッグしてS字などの滑らかな曲線を作ります。

- ESCキーでパス作成モードを解除して新しいパスを開始できます。左端と右端の開始位置・終了位置を少しずつ変えて同様のパスを10〜20本ほど作ると、束になったラインが自然に見えます。

- パスは後から移動・変形・アンカーポイントの調整が可能です。作っては削除して試すことを推奨します。

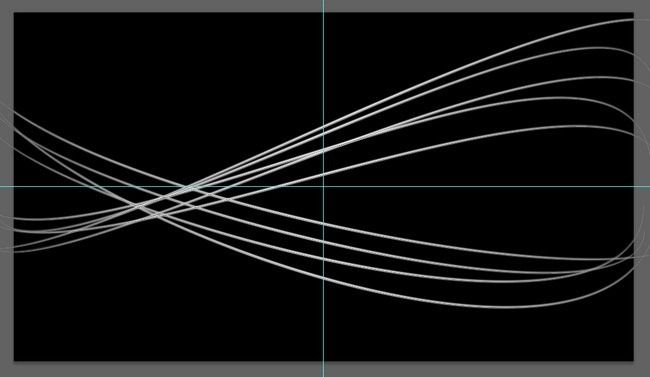

仕上がりイメージの例:

注意: ペンタブレットを使うと直感的にハンドル操作ができ、自然な曲線が描きやすくなります。

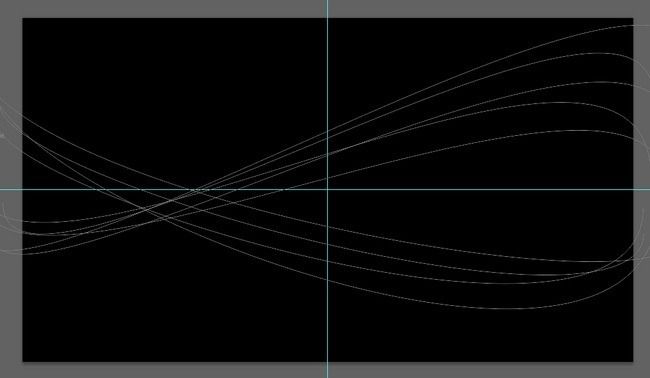

ブラシストロークの適用

パスだけでは線が見えないので、ブラシでストロークして視覚的なラインにします。

手順:

ブラシツール(B)を選びます。ブラシサイズは線の太さを決めます。目安:

- 1〜5px: 非常に細いスパイダリングライクな線

- 6〜15px: 標準的なライン

- 15px以上: 太めのケーブル/ホースのようなライン

ブラシカラーはまず純白(#FFFFFF)に設定します。

新しいレイヤーを作成し、名前を「Brush Stroke 1」にします(Ctrl+Shift+N)。必ずラインごとに新規レイヤーを作ると後で調整が楽です。

再度ペンツール(P)を選択した状態でキャンバス上を右クリックし、”Stroke Path…” を選びます。ツールを “Brush” に切り替え、「Simulate Pressure(筆圧をシミュレート)」にチェックを入れてOKをクリックします。これでパス上にブラシストロークが適用されます。

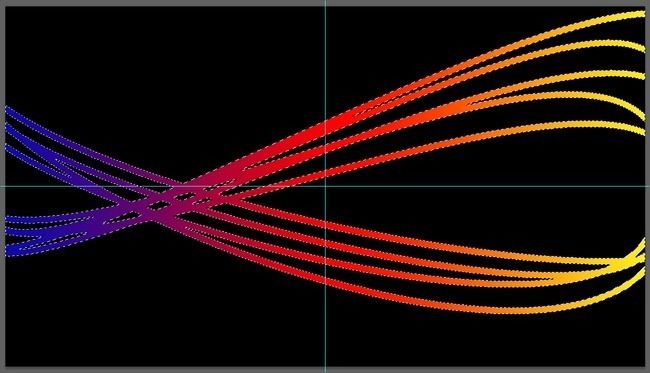

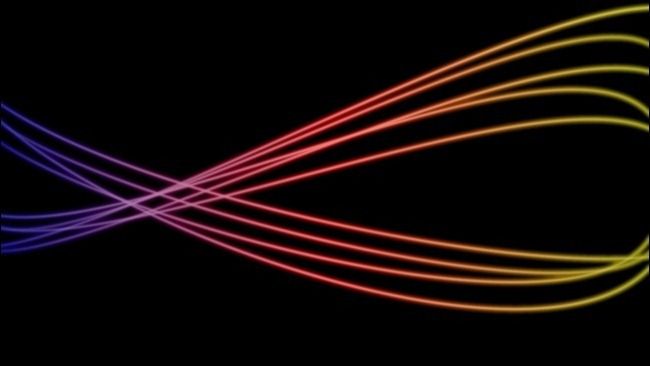

結果例:

ぼかしを加える:

- ラインに柔らかな発光感を出すため、”Brush Stroke 1” レイヤーを選択し、フィルター→ぼかし→ガウスぼかし(Filter → Blur → Gaussian Blur)を適用します。

- ぼかし量の目安: 描画サイズにより変わりますが、1.0〜10.0pxの範囲で調整します。本記事では10pxキャンバス向けに2.0pxを使用しました。ブラシが太ければぼかしを強めに、細ければ弱めにします。

選択してエッジを整える:

- マジックワンドツール(W)を選び、ラインの内部をクリックして選択します(ラインが交差している場合、内部のどこかを拾えばOKです)。

- 上部メニューの「Refine Edge(境界を調整)」をクリックし、Adjust Edgeの「Feather(フェザー)」を数ピクセルに設定してエッジを滑らかにします。本例では4.0pxを使用しました。

ヒント: 複数レイヤーで別々にストロークを作成し、レイヤーブレンドモードを “Screen” や “Linear Dodge (Add)” にすると発光がより自然になります。

ラインの着色

- 新規レイヤーを作り、名前を “Color” にします。

- 手で部分的に色を塗るか、グラデーションツールで左右または斜めに虹色のグラデーションを作成します。グラデーションは線の走る方向と直交するように引くと見栄えが良くなります。

- “Color” レイヤーの不透明度を下げ(例: 50%)、さらにレイヤーブレンドモードを “Overlay” や “Color” に切り替えて好みの発色に調整します。

結果例:

仕上げの微調整:

- 必要に応じて各ラインのレイヤーを複製して複数の発光度を重ねる。

- レイヤーマスクで一部を薄め、奥行きを演出する。

- 線の一部にのみブラシでハイライトを加えて、光源が当たっているように見せる。

これで基本的な蛍光ライン壁紙の作成は完了です。さらに線を追加したり、色味をフェードさせたり、ノイズを軽く加えて質感を出すのも有効です。

よくある問題と対処(いつうまくいかないか)

- 線がギザギザに見える: ブラシの硬さを下げ、”Refine Edge” のフェザーを増やす。ストロークの解像度が低い場合、ドキュメント自体の解像度を上げる。

- 発光が強すぎる/弱すぎる: レイヤーの不透明度やブレンドモード(Screen / Linear Dodge / Overlay)を調整。複数レイヤーを組み合わせて微調整。

- パスがうまく描けない: ペンツールのアンカーポイントを減らし、ハンドルを短くして滑らかに。ペンタブレットを使うと改善することが多い。

- 色ムラが気になる: グラデーションの色数を増やすか、ソフトなブラシで部分的にペイントし、レイヤーマスクでブレンドする。

代替アプローチ

- ベクターツール(Illustrator)でパスを作成してからPhotoshopに読み込み、ピクセルベースで発光処理をする。

- 3Dソフトでワイヤーやチューブを作成してレンダリングし、発光シェーダーで蛍光を再現する(よりリアルで複雑なライティングが可能)。

- After Effectsで線をアニメーションさせ書き出したフレームを壁紙にする(動く壁紙向け)。

それぞれ利点と欠点があります。Illustratorはパス編集が柔軟、3Dはリアルな反射が得られますが、いずれも学習コストが高くなります。

メンタルモデルとヒューリスティクス(判断基準)

- “層を重ねる” モデル: ライン、ぼかし、色、調整の4層を基本とする。各レイヤーは独立して調整できるように分ける。

- “光の焦点” ルール: 光は中心近くでやや集まると自然。左右対称に並べるより、中心付近に収束する構図が心地よい。

- “太さのバリエーション” 原理: ライン幅にバリエーションを持たせると深さが出る。細→太→細の変化を意識する。

事実ボックス(キー数値)

- 推奨キャンバス: 1920×1080 px

- ブラシサイズ: 1–5 px(細)、6–15 px(標準)、15 px以上(太)

- ガウスぼかし: 1.0–10.0 px(本例は2.0 px)

- フェザー(Refine Edge): 2.0–8.0 px(本例は4.0 px)

役割別チェックリスト

デザイナー:

- ガイドを作成して構図を決める

- パスの流れを何本か試作する

- カラーパレットを決める(3〜5色推奨)

オペレーター/保存担当:

- レイヤー名称を明確にする(例: Brush Stroke 1, Color, Glow)

- 作業途中で.psdを定期保存(バージョン管理)

- 出力時に必要なサイズで書き出す(例: 1920×1080, 2560×1440)

レビュー担当:

- エッジのジャギーをチェック

- 発光の均一性と色の濁りを確認

- デスクトップで実際に表示してアイコンとの相性を確認

簡易プレイブック(SOP)

- 新規ドキュメント作成(1920×1080、背景黒)

- 水平・垂直ガイドを中央に配置

- ペンツールで10〜20本のパスを作成

- 各パスを新規レイヤーに”Stroke Path…”でブラシ適用(白、サイズ調整、Simulate Pressure)

- 各ラインにガウスぼかしを適用(レイヤーごとに微調整)

- マジックワンド→Refine Edgeで選択のフェザーを調整

- “Color”レイヤーでグラデーションやペイントを適用し不透明度を調整

- 必要ならレイヤーを複製して重ね、レイヤーブレンドモードを調整

- 最終確認後、PNGまたはJPEGで書き出してテスト表示

受け入れ基準

- ラインが滑らかでジャギーが目立たないこと

- 発光が自然に見え、背景と良く馴染んでいること

- 色ムラが不自然でないこと(グラデーションが滑らか)

- デスクトップで表示した際にアイコンが見やすいこと

テストケース/受け入れチェック

- 1920×1080で保存してデスクトップに設定できること

- 画像を50%縮小しても主要なラインが読めること

- 画面上のアイコンとテキストが読みやすいこと

- 色調整で主要色を変更しても自然に見えること

ショートカットとチートシート

- 新規レイヤー: Ctrl+Shift+N

- ブラシツール: B

- ペンツール: P

- マジックワンド: W

- ルーラー表示/非表示: Ctrl+R

- ストローク適用メニュー(ペンツール右クリック): “Stroke Path…”

- ガウスぼかし: Filter → Blur → Gaussian Blur

簡単な用語集(1行)

- パス: ブラシでストロークするための線の骨格

- ストローク: パス上をブラシで描く操作

- フェザー: 選択領域のエッジをぼかすこと

- ブレンドモード: レイヤーの合成方法

エッジケースとその対処

- レイヤー数が多すぎて重くなる: 不要な履歴や未使用レイヤーを統合し、作業用に複製を別ファイルへ保存する。

- 非常に高解像度で作業する必要がある場合: 作業は一度低解像度でプロトタイプを作り、OKなら高解像度にスケールアップしてブラシサイズやぼかしを再調整する。

- 透過PNGとして保存したい場合: 背景レイヤーをオフにして書き出す。ただし発光効果に背景黒が深く関与している点に注意する。

仕上げとエクスポート

- 最終的な調整として、全体のコントラストを確認し、レベル補正(Levels)やトーンカーブ(Curves)で微調整します。

- エクスポートはメニューの「書き出し」→「Web用に保存」等を使用して、品質(JPEGなら80%前後)を決めます。壁紙用途ならPNGでも可。

この記事の手順は自由にアレンジしてください。別のスタイル(点滅するネオン、粒子混入、アニメーション)への派生も簡単にできます。ご自身の試作や応用例があればコメントで共有してください。