クイックリンク

- なぜこれを作るのか

- 必要なもの

- パノラマ写真の選び方

- パノラマをフォトプラネットへワープする手順

- ワークフロー(SOP)とチェックリスト

- トラブルシューティングとよくある失敗

- 代替アプローチと自動化のヒント

- 用語集と受け入れ基準

はじめに:風景や都市のパノラマ写真を球状にマッピングして“小さな惑星”のように見せるこの手法は、シンプルで速く、視覚的にとてもインパクトがあります。以下では選び方、前処理、変換、仕上げ、そして応用まで一通り詳しく説明します。

なぜこれを作るのか

フォトプラネットは視覚的にユニークで、SNSやポートフォリオ、ギフトや広告素材として目を引きます。技術的には高度なスキルが不要で、既存のパノラマから短時間で派手な成果を出せるため、学習コストが低いのも利点です。

重要: この手法は主に見た目のトリックです。風景の地理的な正確さを保つ必要がある用途(地図作成や科学的可視化)には向きません。

必要なもの

- 高解像度のパノラマ写真(360°が理想)

- Adobe Photoshop(CS6以降でPolar Coordinatesが利用可能)

- 基本的なレタッチスキル(ヒーリングブラシ、クローン、グラデーション)

- 作業用に十分なモニタ領域とディスク空間

代替: Photoshopが使えない場合はGIMPや一部のモバイルアプリ(Polar変換をサポートするもの)で代替可能ですが、手作業での微調整は同等に必要です。

パノラマ写真の選び方

- 360度パノラマが理想です:左右の端がぴったりつながるとシームレスな球体になります。360°未満だと境界合わせの手間が増えます。

- 横長が良い:幅が高さの少なくとも2倍以上、可能なら3〜8倍が扱いやすいです。比率が大きいほど球は滑らかになり、比率が小さいほど建物や樹木の突出が強く出ます。

- 上下は比較的シンプルに:上端(空)と下端(前景)をシンプルにしておくと極端な伸びや歪みを抑えられます。上半分(空)がクリアな方が結果は安定します。

- 地平線は水平に整える:水平線が傾いていると球面化後に不自然な継ぎ目が生じます。クロップとガイドで水平を合わせましょう。

写真提供元の例では、3:1、8:1、2:1の比率を用いたサンプルがそれぞれ異なる見た目を生んでいます。目的(滑らかな球/突出が多い球)に合わせて比率を選びましょう。

ワープ手順(基本)

以下はPhotoshopを使った代表的な手順です。作業前にファイルをバックアップしておくこと。

- 画像を開く

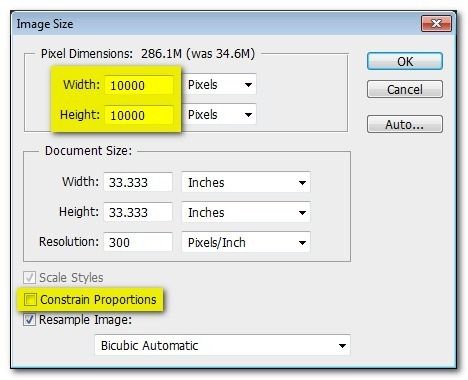

- Image -> Image Size で「制約を保持(Constrain Proportions)」のチェックを外す

- 幅(Width)に合わせて高さ(Height)を変更し、正方形にする(幅=高さ)

- 例:横10000px → 高さを10000pxに合わせる

- 必要に応じてヒーリングブラシやクローンで上部の色ムラを整える

- グラデーションツールで上部からカラー→透明のグラデを入れ、上端の色を均一化する(透明を使うことで中間に馴染ませる)

- Image -> Image Rotation -> 180°で画像を反転(上下逆にする)

- Filter -> Distort -> Polar Coordinates を開き、「Rectangular to Polar」を選択して適用

- 継ぎ目や色差をヒーリングブラシやクローンで修正

- 必要ならシャドウや光のエフェクトを追加して立体感を出す

ヒント: 高解像度で作業すると仕上がりが滑らかになりますが、編集や保存に時間がかかるため作業中は縮小コピーで試すと効率的です。

重要な注意点

- 「制約を保持」を外してサイズを変更する操作は通常の画像編集では推奨されませんが、極座標変換のための必須ステップです。元データは必ず残すこと。

- 回転(180°)を忘れると極座標変換後に上下が逆に見える、あるいは不自然になります。

仕上げとレタッチのコツ

- 境界のミスマッチはズームしてヒーリングブラシ+クローンで丁寧に修正します。

- 色ムラ(バンディング)は上部のグラデーション処理で未然に軽減できます。

- 大気感や遠景のぼかしを追加すると“惑星らしさ”が増します。レイヤーを複製してガウスぼかし→マスクで適用箇所を指定すると自然です。

- リムライト(外周に薄い光)を加えると球体の輪郭が強調され、背景から際立ちます。

ワークフロー(SOP) — 1枚の標準工程

目的: 3:1〜8:1のパノラマを使って自然なフォトプラネットを作る

- 元画像のバックアップを作成

- 主要被写体の確認(上端と下端が適切か)

- クロップで水平を調整する

- Image Size で幅を基準に高さを変更(正方形化)

- 上部の色ムラや不要物をレタッチ

- グラデーションで上部を均一化

- 180°回転

- Polar Coordinates(Rectangular to Polar)適用

- 境界の修正と色調整

- リサイズ、シャープ、書き出し(Web用/印刷用に最適化)

受け入れ基準

- 継ぎ目が肉眼で明らかに見えない(ズームレベル100%で目立つ瑕疵がない)

- 上端・下端のオブジェクトが不自然に伸びていない(意図的な突出を除く)

- 解像度は用途に応じて十分(Webなら横2000px以上推奨、印刷は300dpiを考慮)

トラブルシューティングとよくある失敗

- 継ぎ目がズレる

- 原因: 元画像が360°でない/水平が出ていない

- 対策: 360°に近い画像を使う、Photoshopのガイドで水平を修正する、境界を手作業でブレンドする

- 上部のバンディング(色の段差)

- 原因: 空の色にムラがある

- 対策: グラデーションで上部を均一化、必要ならノイズをわずかに加える

- 出力が縦長に見える/歪む

- 原因: 正方形化の比率を間違えた

- 対策: 元の幅と高さを正確に揃える

- 小さなオブジェクトがドットになる

- 原因: 解像度不足

- 対策: 高解像度の原版で作業する

いつこの手法が失敗するか(例外ケース)

- 前景と背景がごちゃごちゃしているパノラマ(密集した木や多数の人物)があると、球面化後に極端な重なりやノイズが発生しやすい。

- 360°未満の狭い見晴らしで、左右に明確な建築物や街路がある場合は継ぎ目の不一致が避けられません。

- 地理的正確さを要求される用途(地図・測量・科学可視化)には不向きです。

代替アプローチ

- GIMPを使う: GIMPにも極座標(Polar Coordinates)フィルタがあります。手順は概ね同じです。

- 専用プラグインやスクリプト: Photoshop用に自動で正方形化→回転→Polar適用を行うアクションを作ると反復作業が速くなります。

- 3Dソフトでマッピング: Blenderなどでパノラマを球体にテクスチャとして貼り、カメラやライティングを調整して出力する方法はより制御性が高く、遠近感や影を正確に作れます。

メリット比較(簡易):

- Photoshop(本稿の方法): 速い、直感的、レタッチが容易

- Blender: 高度な制御、リアルな光・影、学習コスト高

- GIMP: 無料で可能、操作はPhotoshopに近いがインターフェース差異あり

自動化とバッチ処理のヒント

Photoshopのアクション機能で以下を自動化可能:

- 正方形化(幅を取得して高さを設定)

- 180°回転

- Polar Coordinates適用

- 固定のシャープ/サイズ変更

ただし、ヒーリングや色ムラの修正は画像ごとに異なるため完全自動化は難しいです。

チェックリスト(役割別)

フォトグラファー(撮影時):

- 水平を意識して撮影する

- 可能なら360°撮影を行う

- 空と前景に余白を持たせる(上部・下部がシンプルになるように)

画像編集者(レタッチ):

- 元データを残す(バックアップ)

- 正方形化の前後で色ムラを確認

- 極座標後の継ぎ目を必ず100%でチェック

デザイナー(最終出力):

- 使用目的に合わせて最適な解像度で保存

- 必要ならPSDでレイヤーを保持して修正可能にする

小さなテンプレートと設定メモ(チートシート)

- 推奨比率: 3:1〜8:1(幅:高さ)

- 作業解像度例: 横10000px → 高さ10000px(最終は用途に合わせて縮小)

- グラデーション: カラー→透明、角度は90°(上から下へ)

- Polar Coordinates: Rectangular to Polar

- 回転: 180°(Image Rotation)

マインドセット/ヒューリスティック(簡潔な考え方)

- “上をシンプルにしておく”:上部がごちゃごちゃしていると球体化後に不自然になる

- “長ければ滑らか、短ければ突出”:横幅が極端に大きいほど丸く、短いほど突出が強い

- “常に元データを残す”:制約を外して変更する操作は復元できるようにバックアップを必ず残す

リスク行列と緩和策(簡易)

- 高リスク: 継ぎ目が目立つ → 緩和: 360°画像を使う、手動ブレンド

- 中リスク: 色ムラ/バンディング → 緩和: グラデーションとノイズ追加

- 低リスク: 解像度不足 → 緩和: 元データで高解像度作業

受け入れ基準の代替表現(チェック)

- 継ぎ目と色差が目立たないこと

- 主要オブジェクトの形状が不自然に崩れていないこと

- 出力が目的(Web/プリント)に合わせて最適化されていること

1行用語集

- 極座標(Polar Coordinates): 矩形座標(x,y)を極座標(r,θ)に変換するフィルタ。矩形を円形にマッピングする際に用いる。

- バンディング: グラデーションで色が段になって見える現象。ノイズや滑らかなグラデーションで緩和可能。

追加のアイデアと応用例

- 複数のパノラマを合成してコラージュ風のフォトプラネットを作成する

- 夜景パノラマを使って“星のある惑星”風に加工する(光源の強調とグロー効果)

- テキストやアイコンを球面上に合わせて配し、案内用や広告素材に応用する

トラブルシュート例(ケーススタディ)

ケース: 360°未満のパノラマで作成した際に左右の建物が合わない。 対応: 左右の端をクロップして背景をコピーし、継ぎ目を手作業でブレンドする。もしくは端を人工的に伸ばしてつながるように修正する。

ケース: 上部が極端に色むらを起こす。 対応: グラデーションツールで上部を同系色で塗りつぶし、マスクで馴染ませる。必要に応じて微量のノイズを追加してバンディングを目立たなくする。

まとめ

- パノラマからフォトプラネットを作る基本は「正方形化→180°回転→Polar Coordinates適用→仕上げ」です。

- 360°のパノラマ、もしくは幅が高さの2倍以上ある画像を使うと成功率が高いです。

- 継ぎ目の処理、上部の色ムラ対策、解像度の確保がクオリティに直結します。

重要: 仕上げは必ず100%表示で確認し、用途(Web/印刷)に合わせて最終出力を行ってください。

短縮版アナウンス(100〜200語):

このチュートリアルでは、パノラマ写真を使って“フォトプラネット”を作る手順を詳しく説明しました。鍵は画像を正方形に調整して180°回転し、Photoshopの極座標フィルタ(Rectangular to Polar)で変換することです。作例、レタッチのコツ、トラブルシューティング、代替手段や自動化のヒントまで含み、現場で使えるチェックリストと受け入れ基準も用意しています。SNS用の目を引くビジュアルを短時間で作りたい方に最適です。