Google CloudでWindows VPS(無料RDP)を作成する完全ガイド

重要:この記事は技術的な手順と運用上の推奨事項を提供します。課金や請求設定を有効にする必要があり、無料枠やクレジットの適用条件はアカウントや地域によって異なります。

VPSとは何か(簡潔定義)

VPS(仮想プライベートサーバー)は、1台の物理サーバーを仮想化して複数の「仮想サーバー(コンテナに近い分離領域)」を作り、それぞれに独立したリソース割当てと管理権限(root権限)を与えるホスティング方式です。専用サーバーのような自由度を得つつ、共有ホスティングよりコスト効率が高いのが特徴です。

このガイドで得られること

- VPSの基本概念と仮想化の仕組みが分かる

- Google Cloud(Compute Engine)でWindows VPSを作る手順をステップごとに実行できる

- 運用開始後に必要なセキュリティ対策、バックアップ、モニタリングの実践的チェックリストを入手できる

- トラブル発生時の初動対応(インシデントランブック)とロールベースの作業リストを手に入れる

なぜVPSを選ぶのか(利点と限界)

メリット:

- 独立したOSとrootアクセスでソフトウェアの自由度が高い

- 物理専用環境より低コストでスケールしやすい

- リソース(CPU、メモリ、ディスク)を明示的に割当て可能で、他ユーザーの影響が比較的小さい

限界と注意点:

- 物理専用サーバーほどの性能保証は難しい(ノイズの影響やホスト側の過負荷)

- 管理はユーザー側に求められる(OSアップデート、セキュリティ設定、バックアップ)

- 高いI/Oや特殊なハードウェア依存のワークロードには不向き

いつVPSが向くか(短いヒューリスティック):

- 独自にソフトウェアをインストールしたい

- 専用性は必要だが専用サーバーほどの予算はない

- ステージング環境や中小規模のサービスを運用したい

仮想化とVPSの関係(仕組みの理解)

仮想化ソフトウェア(ハイパーバイザー)は物理サーバー上で複数の仮想マシン(VM)を動かします。各VMは独立したOSと仮想ハードウェアを持ち、ホストのリソース(CPU、メモリ、ディスク)を分割して割り当てます。これにより、物理サーバーのリソースを複数のユーザーやサービスで効率的に共有できます。

簡易例: 物理サーバーA(CPU/メモリ/ディスク)に対して、メール用VM、Web用VM、内部アプリ用VMを作れば、通常それぞれに専用の物理機を用意するよりもコスト効率が良くなります。ただし、各VMの負荷が同時に高まるとホストの総合性能で制限を受けます。

Google CloudでWindows VPS(RDP)を作る前の準備

- Googleアカウントを用意し、Google Cloud Consoleにアクセスする

- 請求(Billing)を有効にする:無料クレジットがある場合は適用条件を確認する

- プロジェクトを作成し、課金情報と請求先が正しいことを確認する

- 必要に応じてIAMで管理者権限を整理する(運用者と開発者の分離)

注意:無料トライアルは地域や利用状況で制限があるため、作業前に必ず最新のGoogle Cloudのドキュメントを確認してください。

Google Cloud上でWindows VPSを作成する手順(ステップバイステップ)

以下はCompute Engineでの一般的な手順です。UIは更新される可能性があるため、ラベルが変わっていることがあります。

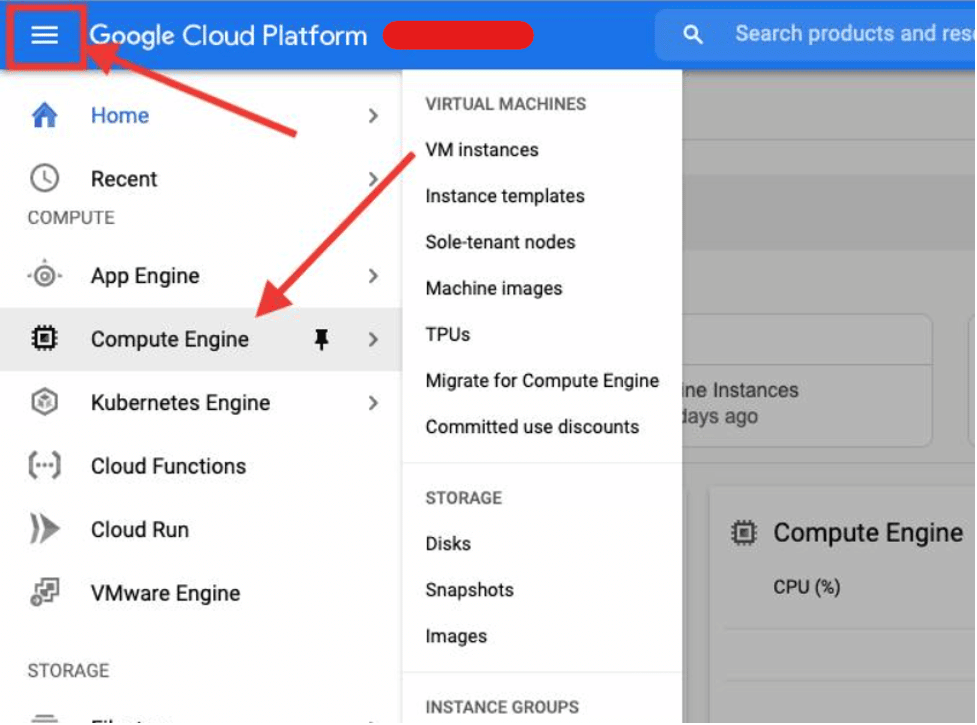

- Google Cloud Consoleに移動する。

- ナビゲーションメニューを開く(左上の三本線)。

- Compute セクションまでスクロールし、Compute Engineを選択する。

- Compute Engineのページで「Create Instance」をクリックする。

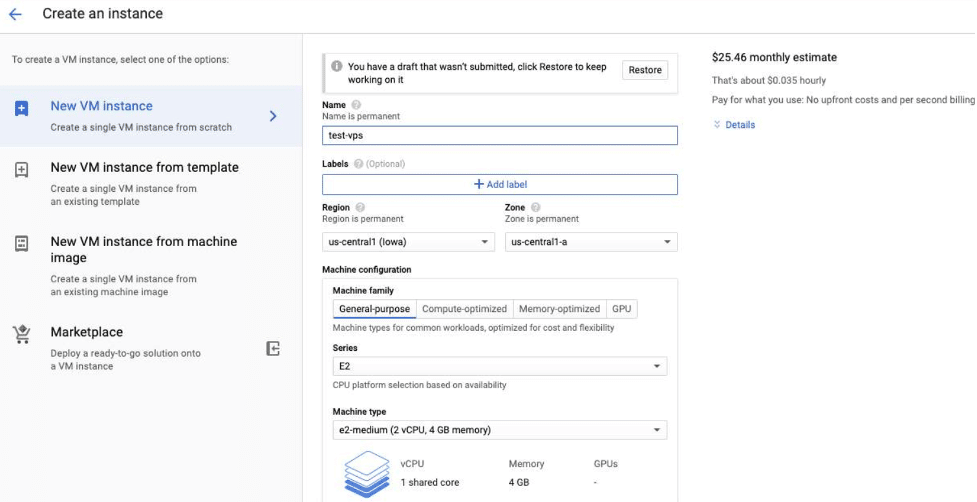

- インスタンス作成ページでインスタンス名を入力する。

- リージョンを選択する(ユーザーの多い地域やレイテンシが低い地域を選ぶ)。

- ゾーンを選ぶ(リージョン内の配置)。

- マシンタイプ(シリーズとタイプ)を選ぶ:ここでRAMとCPUコア数を指定する。

- ブートディスクでインストールするOSを選ぶ(Windows Serverのバージョンを選択)。

- 必要なディスクサイズを設定する。

- ファイアウォール設定でHTTP/HTTPSを許可するかチェックする(ウェブ用途なら有効)。

- ネットワーク設定や追加ディスクなどを確認して、問題なければ「Create」をクリックする。

- 作成後、インスタンス一覧に戻ると内部IP、外部IP、SSH接続などの情報が表示される。Windowsの場合は「RDP」や「接続の設定」リンクからリモートデスクトップ接続用の情報を取得する手順が表示されます。

注意:Windows Serverを使う場合、ライセンス料がインスタンス料金に含まれることが一般的です。請求に関する表示を確認してください。

接続(RDP)と初期設定のポイント

- RDPクライアント(Windowsのリモートデスクトップ、macOSのMicrosoft Remote Desktopなど)を使用して外部IPに接続します。

- 初回ログイン後は、Windows Updateを実行し、最新のセキュリティパッチを当てる。

- 管理者パスワードは強固なものにし、可能ならばパスワードではなくWindows専用のSSH鍵やOS側の多要素認証を検討する。

重要:外部にRDP公開する場合は攻撃対象になりやすいため、IP制限やCloud NAT/負荷分散の背後に置く、踏み台(bastion)経由にする、RDPをVPNで閉じるなどの対策を講じること。

セキュリティ強化(最低限やること)

- OSとソフトウェアを常に最新に保つ(パッチ管理)

- ファイアウォール(Windows FirewallやGCPのVPCファイアウォールルール)でRDPポート(3389)を必要最小限のIPに制限する

- 管理者アカウントの名前をデフォルト(Administrator)から変更する

- 強力なパスワードポリシーと可能なら多要素認証(MFA)を導入する

- 定期的にスナップショットやバックアップを取得する(ディスクスナップショット、イメージ化)

- ログの収集と監視(Stackdriver/Cloud MonitoringやサードパーティのSIEM)

- 不要なサービスやポートを閉じる

バックアップと復元の戦略(ミニSOP)

- 毎日/毎週のスナップショットポリシーを決める

- 重要データは別ストレージ(Cloud Storage等)にもエクスポートする

- インスタンスのイメージ作成手順:停止→イメージ化→タグ付け→保存

- 復元手順:最新のスナップショット/イメージから新規インスタンスを作成し、ネットワーク設定をリストアする

モニタリングとSLI/SLO(運用ヒント)

- 監視対象:CPU使用率、メモリ使用率、ディスクI/O、ネットワークスループット、RDP接続失敗率

- アラート閾値の例(例示的、実環境に合わせて調整): CPUが高負荷で5分間80%超でアラート、ディスクI/O待ち時間が継続的に高い場合に警告

- 定期的なヘルスチェックと自動再起動ポリシーを設定する

運用チェックリスト(ローンチ前)

- 請求アカウントとプロジェクトの確認

- インスタンス名とリージョンの最終確認

- ファイアウォールルール(RDP/IP制限)設定済み

- OSパッチ適用とベースラインセキュリティ構成実施

- スナップショット・バックアップのスケジュール設定

- モニタリングとアラート設定済み

- IAMロールとアクセス権の最小化

インシデント対応ランブック(簡易版)

- 問題検知:モニタリングからアラート受信

- 初動対応:直近の変更(設定、パッチ、デプロイ)を確認

- 切り分け:ネットワーク、OS、アプリケーションのどれかを特定

- 一時対応:必要に応じてインスタンスの再起動またはネットワーク遮断

- 復旧:バックアップ/スナップショットからの復元

- 事後対応:原因分析と恒久対策、対応記録の保存

ロール別初動チェック(役割ごと):

- 管理者/DevOps:ログ確認、インスタンス再起動、スナップショットからのリカバリ

- ネットワークエンジニア:VPC・ファイアウォールルールの確認

- アプリオーナー:アプリログの確認、データ整合性の確認

コストとプラン選定のヒューリスティック

- 小規模かつテスト用途:小さめのマシンタイプとプレエンプティブル/スポットインスタンスを検討

- 本番で高可用性が必要:リージョン冗長化、マネージドサービスの併用を検討

- ライセンス費用:Windows系はOSライセンスが含まれる場合が多いので見積もり注意

比較:VPS vs 共有ホスティング vs 専用サーバー(要約)

- 共有ホスティング:最も安価だがカスタマイズ制限が多い。管理は不要。

- VPS:中間。コストと自由度のバランスが取れている。運用責任はユーザー側にある。

- 専用サーバー:最大の性能と専有性。コスト高。ハードウェア障害の責任はユーザーに近い。

判断フローチャート(選択ガイド)

以下は簡易的な意思決定の流れです。

flowchart TD

A[開始] --> B{高い専有性能が必要か}

B -- はい --> C[専用サーバーを検討]

B -- いいえ --> D{OSやミドルウェアの自由度が必要か}

D -- はい --> E[VPS(クラウド)を検討]

D -- いいえ --> F[共有ホスティングを検討]

E --> G{可用性やスケールは必要か}

G -- はい --> H[クラウドで冗長構成・マネージドサービスを利用]

G -- いいえ --> I[小規模VPSで十分]受け入れ基準(Критерии приёмки)

- 外部IPでRDP接続が可能であること

- OSが最新パッチで更新されていること

- ファイアウォールで不要なポートが閉じられていること

- 自動バックアップ/スナップショットが定期実行されていること

- モニタリングが動作し、主要なメトリクスにアラートが設定されていること

よくある失敗例と回避策

- RDPを全世界に公開してしまう → 回避:IP制限かVPNを導入

- バックアップ未設定でデータを失う → 回避:即時スナップショットのスケジュール設定

- 権限管理がずさんで人為的な設定ミス → 回避:IAMで最小権限を徹底

マイグレーションと互換性の注意点

- 既存のオンプレWindowsサーバーを移行する場合、ライセンス要件とネットワーク構成(内部DNS、Active Directoryなど)を確認する

- 古いアプリケーションは最新のWindows Serverで動作保証がない可能性があるため、事前テストを推奨

ローカル(日本)向けの注意点

- 地域選択で日本(asia-northeast1 など)を選ぶと遅延が小さくなる可能性が高い

- 支払い通貨や請求書のフォーマットはGoogle Cloud側の設定で国別に変わるので、経理と相談する

1行用語集

- VPS:仮想プライベートサーバー。物理サーバーを仮想化して分割したサーバー。

- ハイパーバイザー:仮想化を実現するソフトウェア層。

- スナップショット:ディスクの時点コピー。

- RDP:Windowsリモートデスクトッププロトコル。

セキュリティチェックリスト(展開後)

- パッチ適用済み

- 管理者アカウントの強化

- RDPポートを限定IPに制限

- ログの収集とアラート設定

- 定期スナップショット

役割別のショートチェックリスト

運用エンジニア:

- 初期構築、モニタリング設定、バックアップスケジュールの確認

開発者:

- アプリケーションのデプロイ手順確認、ログ出力箇所の確保

セキュリティ担当:

- ファイアウォールルール、アクセス履歴の監査、脆弱性スキャン

緊急ロールバック手順(高速版)

- 影響範囲を特定する

- 直近の正常なスナップショットを特定する

- 新しいインスタンスをスナップショットから復元する

- ネットワーク設定(IP、DNS)を切り替える

- 状況確認後、旧インスタンスを停止して保持

最後に(まとめ)

Google CloudのCompute Engineを使えば、Windows VPS(RDP)を比較的簡単に構築できます。ただし、構築はスタートに過ぎず、セキュリティ、バックアップ、監視、アクセス管理といった運用面の整備が成功の鍵です。この記事で紹介した手順とチェックリストを基に、テスト環境で一度フル実行してから本番移行することをおすすめします。

重要:実際の操作画面や料金、無料枠の条件は変わることがあります。常に最新の公式ドキュメントを参照してください。

まとめ(要点):

- VPSは自由度とコスト効率のバランスが良い

- 仮想化が基盤であり、リソース分割により複数のVMが動作する

- Google Cloudでの作成はCompute Engineから行う

- セキュリティとバックアップを運用ルールに組み込む

ソーシャル共有用短縮版: Google CloudのCompute Engineを使い、Windows VPS(RDP)を構築する具体手順と運用の必須チェックリストをわかりやすくまとめました。初期設定、セキュリティ強化、バックアップ、緊急時対応まで実践的にカバーしています。