コマンドプロンプトで作るWindows 11のUSBインストーラー

はじめに: Windows 11をインストールする方法はいくつかありますが、コマンドプロンプトだけでブート可能なUSBインストーラーを作る方法は追加ソフトを必要としない点で便利です。このガイドは、初心者にも分かりやすく順を追って説明します。

重要用語(1行定義):

- ISO: インストールメディアの内容を丸ごと1つのファイルにしたイメージ。

- DiskPart: Windowsに組み込まれたコマンドラインのディスク管理ユーティリティ。

目次

- Windows 11のISOファイルを入手する

- コマンドプロンプトでWindows 11のブートUSBを作成する手順

- よくある質問と対処法

- 追加のチェックリストとトラブルシューティング

- 代替ツールと比較

- 用語集とまとめ

Windows 11のISOファイルを入手する

まずはWindows 11のISOファイルをダウンロードします。ダウンロードには約5.2GBの空き容量が必要です。手順:

- Microsoft サポートのダウンロードページにアクセスします。

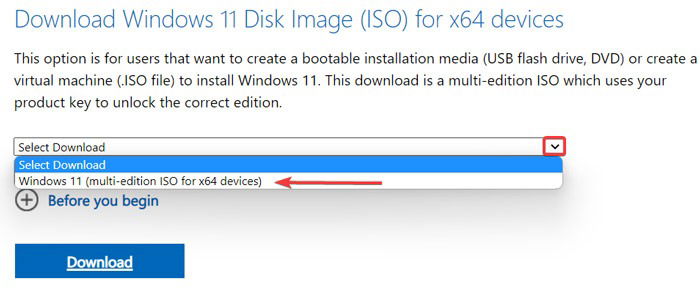

- 「Download Windows 11 Disk Image (ISO) for x64 devices」のメニューを探し、ドロップダウンから「Windows 11 (multi-edition ISO for x64 devices)」を選び、下の「Download」をクリックします。

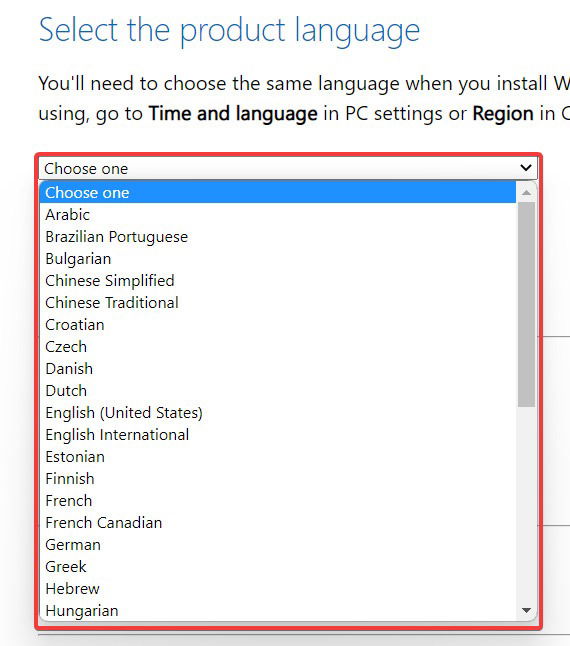

- 次の画面で使用言語を選択します。

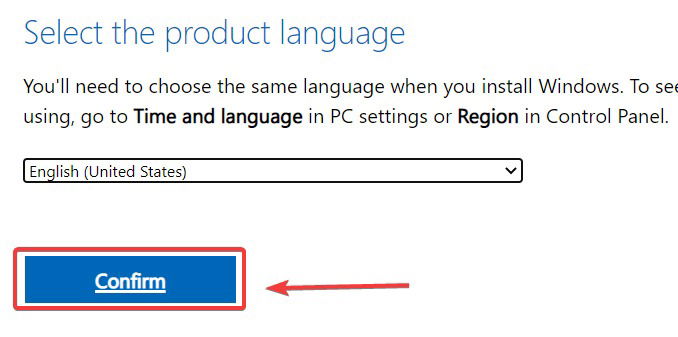

- 「Confirm」をクリックし、「64bit-Download」を選んでISOのダウンロードを開始します。

注意: フラッシュドライブに重要なデータがある場合は、必ずバックアップを取ってください。フォーマットによりデータは消去されます。

コマンドプロンプトでWindows 11のブートUSBを作成する手順

準備:

- 空き容量のあるWindows PC

- 8GB以上(推奨)のUSBフラッシュドライブ

- ダウンロード済みのWindows 11 ISO

概略: DiskPartでUSBを初期化→パーティション作成→FAT32でフォーマット→ISOをマウント→bootsectでブートコード更新→xcopyでファイルをコピー

手順詳細:

USBをPCに挿します。重要なファイルはすべてバックアップしてください。

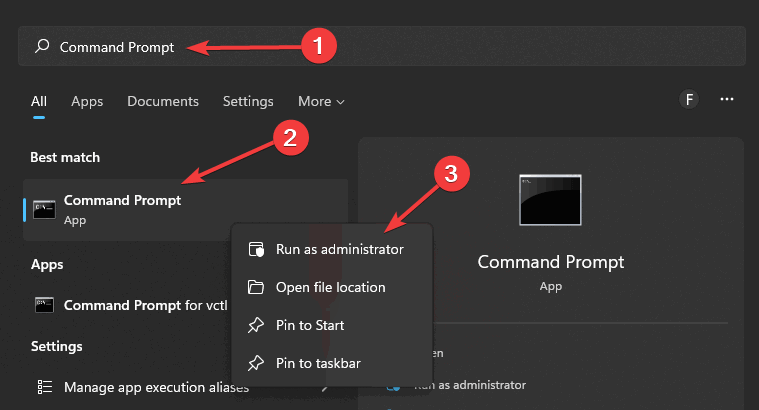

スタートメニューを開き「コマンドプロンプト」と入力し、検索結果を右クリックして「管理者として実行」を選択します。

- DiskPartを起動します。

diskpart

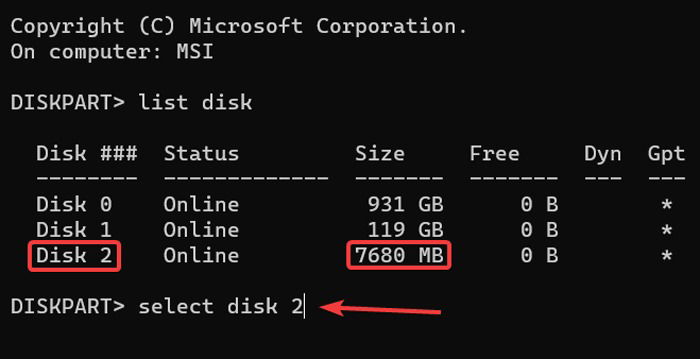

- 現在接続されているディスクを一覧表示します。

list disk

- 表示されたリストの「Size(サイズ)」列を確認して、USBドライブがどのディスク番号かを特定します。例では8GBのUSBが「Disk 2」と表示されています。

- 対象ディスクを選択します。以下の[番号]は前の手順で確認したUSBの番号に置き換えてください。

select disk [number of the disk]- USBを完全に消去します(この操作は元に戻せません)。

clean

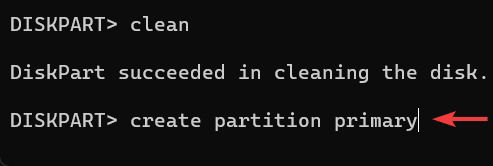

- プライマリパーティションを作成します。

create partition primary

- 新しく作ったパーティションを選択します。

select partition 1- USBをブート可能にするためにFAT32でクイックフォーマットします。

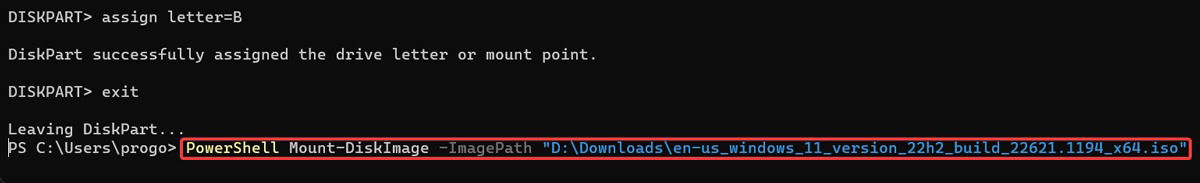

format FS=FAT32 quick- USBにドライブ文字を割り当てます。例では「B」を使っていますが、既に使われている文字は避けてください。

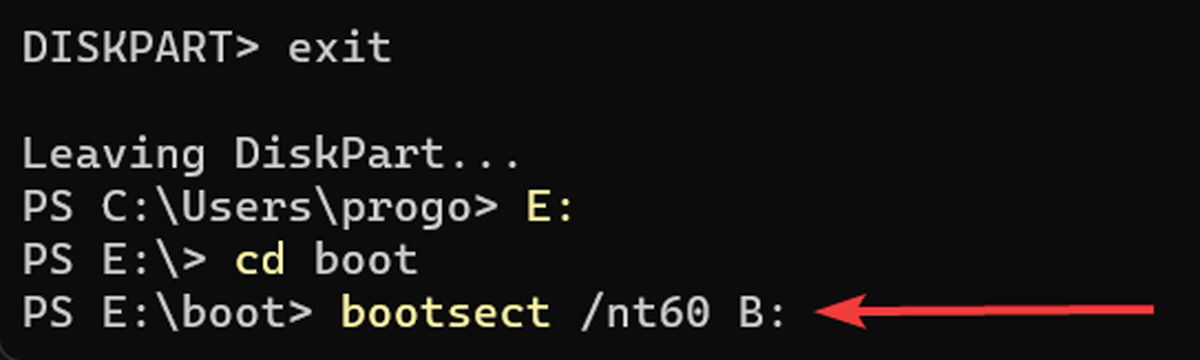

assign letter=B- DiskPartを終了します。

exit注意: フォーマットや割り当ては自分の環境に合わせて行ってください。

- ダウンロードしたWindows 11のISOをマウントします。ISOのパスは実際の保存場所に置き換えてください。

PowerShell Mount-DiskImage -ImagePath "Path to Windows ISO file"

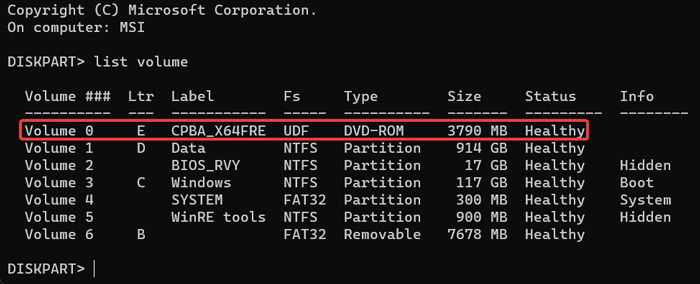

- 再度DiskPartを起動してボリュームを確認します。

diskpart

list volume

- マウントされたISOはフォーマットが「UDF」や表示名にDVD-ROMと出るのが目印です。例ではISOがVolume 0で、ドライブ文字は「E」でした。

- DiskPartを終了します。

exit

- マウントされたISOのドライブに移動します(例はE:)。

E:

cd boot

- USBをBOOTMGR互換にするため、ボリュームブートコードを更新します。例ではUSBがB: に割り当てられているため以下を実行します。

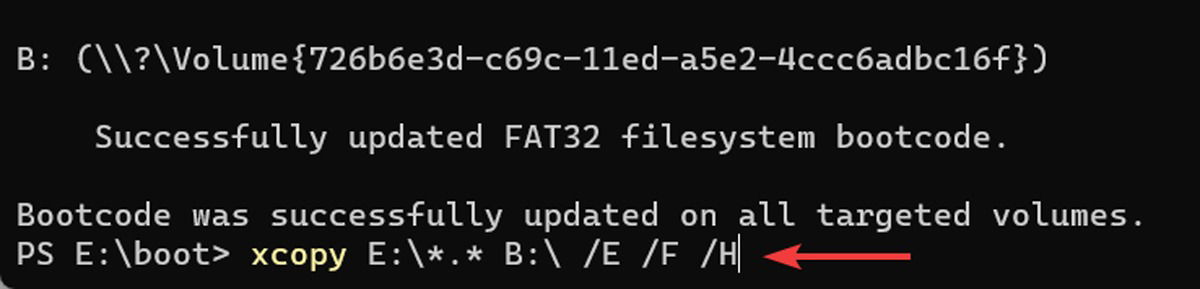

bootsect /nt60 B:このコマンドはUSBのブートローダーコードを書き換え、Windows起動に適した状態にします。

- ISOの全ファイルをUSBにコピーします。以下の例ではE:がISOマウント、B:がUSBです。実際のドライブ文字に置き換えてください。

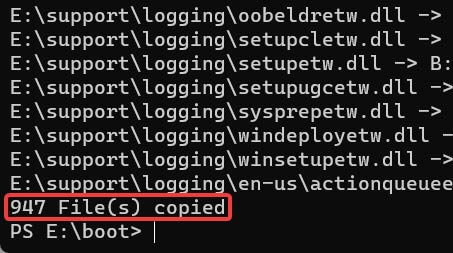

xcopy E:\*.* B:\ /E /F /H

- コピーが完了するまで待ちます。

- これでUSBブートメディアの作成が完了しました。PCを再起動し、ブートメニューまたはBIOS/UEFIからUSBから起動すればWindows 11のインストールが始まります。

ヒント: 作成したUSBが実際にブート可能か確認したい場合は、別のPCで試すかBIOSのブートデバイス選択メニューから選んでください。

よくある質問と対処法

コマンドプロンプト以外の作成方法はありますか?

はい。コマンド操作に不安がある場合は、Rufusのようなサードパーティ製の軽量ツールを使うとGUIで簡単に作成できます。Ventoyは複数のISOを1本のUSBで管理できるので複数環境を扱う場合に便利です。

USBインストーラーが動作しないときは?

考えられる原因と対処のヒント:

- ポートやケーブル不良: 別のUSBポートやケーブルを試す。

- USB自体が破損している: 別のUSBで試す。

- 古いUSB規格(USB 1.0/2.0): 書き込みや起動に失敗することがある。USB 3.0以上を推奨。

- フォーマットとブートモードの不一致: UEFI起動ではFAT32、レガシーBIOSではNTFSやFATが影響する。BIOS設定とUSBのフォーマットを確認する。

詳細は下のトラブルシューティング表を参照してください。

MacやUbuntuで作る方法は?

- Mac: Intel MacならBoot Camp、M1以降はターミナル操作やサードパーティツール(例: UUByte)を使う必要があります。

- Ubuntu: Terminalからddコマンドを使うか、WoeUSBやVentoyなどのアプリを使って作成します。

追加セクション: トラブルシューティングマトリクス

重要度を3段階で示します。原因/症状/対策の簡易表:

- 症状: USBから起動しない。原因: BIOSがUSBを優先していない。対策: BIOSでUSBを起動優先に設定。

- 症状: ファイルコピー中にエラー。原因: ISOが壊れているかディスクエラー。対策: ISOを再ダウンロード、USBを別のメディアで試す。

- 症状: 起動後エラーコードが出る。原因: 互換性のないドライバや破損したインストールファイル。対策: 別のISOバージョンを試す、またはクリーンインストールを検討する。

代替アプローチと比較

簡潔な比較表(高レベル):

- 手動コマンド(この記事の方法): メリット = 追加ツール不要で細かく制御できる。デメリット = 手順が多くミスが起きやすい。

- Rufus(Windows): メリット = GUIで簡単、UEFI/BIOSの設定を自動で最適化。デメリット = サードパーティを使う点。

- Ventoy: メリット = 複数ISOを1本で管理可能。デメリット = 初回設定が必要。

使用者の目的に応じて使い分けてください。少数台の手作業で確実に作りたいなら手動、複数のISOや頻繁に作るならVentoyやRufusが便利です。

役割別チェックリスト

- 家庭ユーザー: USBのバックアップ、ISOを1回ダウンロードして検証、Rufusで簡単作成を検討。

- IT管理者: 複数デバイスで使う場合はVentoyやイメージ管理ツールで運用。

- サポート担当: 問題再現のために別PCでブート確認、ログやエラーメッセージを収集。

ミニ手順書(SOP): 10分でできる要約

- ISOをダウンロードして配置。

- USBを差し、DiskPartでclean→create→format→assign。

- ISOをマウントし、bootsectでブートコードを更新。

- xcopyで全ファイルをUSBにコピー。

- 別PCで起動確認。

1行用語集

- FAT32: 古くからあるファイルシステム。UEFIで標準的に使われる。

- NTFS: Windowsの近代的ファイルシステム。大きなファイルに強いが一部UEFI環境で制約があることがある。

- UEFI/BIOS: PCのファームウェア。起動方式に影響する。

ソーシャルプレビュー案

- OGタイトル: Windows 11をコマンドでUSBインストーラー作成

- OG説明: ISO取得からDiskPart操作、bootsect、xcopyでのコピーまで、図とともに手順をわかりやすく解説します。

まとめ

- コマンドプロンプトだけでWindows 11の起動USBを作成できます。

- 作業前にUSBのバックアップを必ず取り、ドライブ文字やディスク番号を慎重に確認してください。

- トラブル時はポート、ケーブル、USB規格、フォーマット方式、BIOS設定を順に確認すると原因が見つかりやすいです。

画像クレジット: Pexels。スクリーンショットはFarhad Pashaeiによるものです。