自作PCは「難しそう」というイメージがありますが、正しい準備と手順があれば安全かつ確実に組み上げられます。目的(ゲーム、動画編集、事務作業など)に合わせてパーツを最適化できるのが自作の最大の利点です。ここでは、パーツの選び方から組み立て、最終確認とWindowsインストールまで、初心者にも分かりやすく段階的に解説します。

重要: この記事内のパーツ名や手順は一般的な手順とベストプラクティスに基づく説明です。製品の具体的な取り扱い説明書は必ず参照してください。

目的と関連キーワード

主な意図: PCをゼロから自作する方法を知りたい 関連バリエーション: 自作PC ガイド、自作PC 組み立て手順、PCパーツ選び、初心者向けPC自作、Windowsインストール

パーツ選びの基本

自作を始める最初のステップはパーツを揃えることです。用途に応じた構成を考え、互換性を確認し、予算内で最も効果的なパーツを集めましょう。中古パーツやセールの利用も検討できますが、信頼できる販売元から購入することを推奨します。

主要パーツ一覧(用途別の考え方)

- CPU: 処理性能に直結。動画編集やエンコードならマルチコア重視、ゲームはシングルコアの高速性も重要。

- マザーボード: CPUソケット、RAMスロット数、拡張スロット、ストレージ接続(M.2/SATA)、バックパネルI/Oを確認。

- メモリ (RAM): 動作クロックと容量が重要。マルチタスクや編集で容量を増やす。

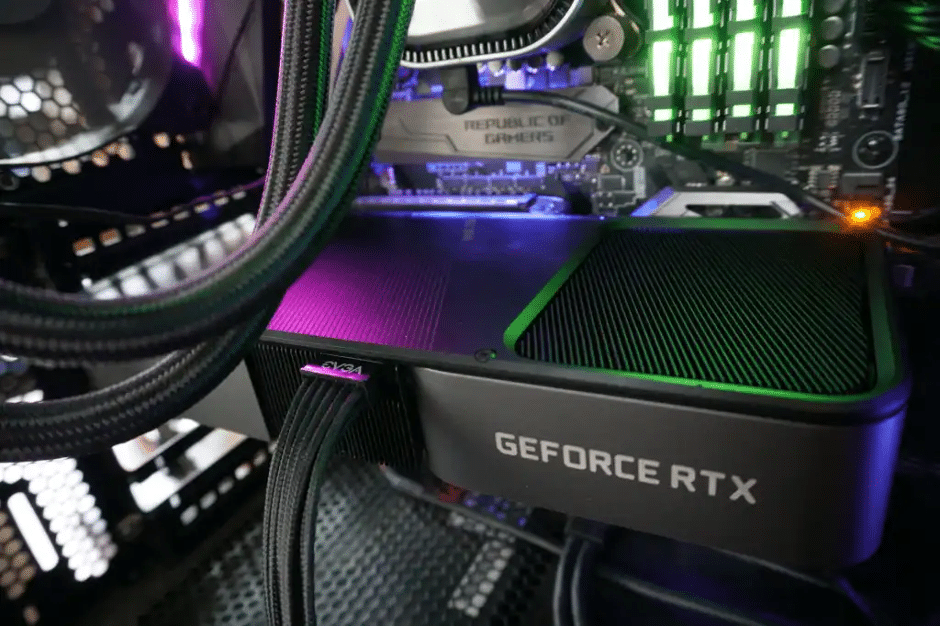

- グラフィックカード (GPU): ゲームやGPU加速ソフトで性能差が出る。用途に応じて選択。

- ストレージ: 起動用にNVMe SSD、容量用にSATA SSD/ HDDを組み合わせることが多い。

- 電源ユニット (PSU): 必要電力+余裕、80 PLUS認証、必要なPCIe電源コネクタ数を確認。

- ケース: マザーボードサイズ(ATX, mATX, ITX)と冷却、ケーブル配線性を確認。

- CPUクーラー: リテール(付属)かサードパーティ。サイズとバックプレート互換性を確認。

Fact: 自作の目標を最初に明確にするとパーツ選定がブレません(例: 1440p高設定でゲーム、4K動画編集、軽作業用など)。

互換性チェックの手順

- CPUのソケットを確認 → 対応するマザーボードを選ぶ

- マザーボードのフォームファクタ(ATX/mATX/ITX)をケースと合わせる

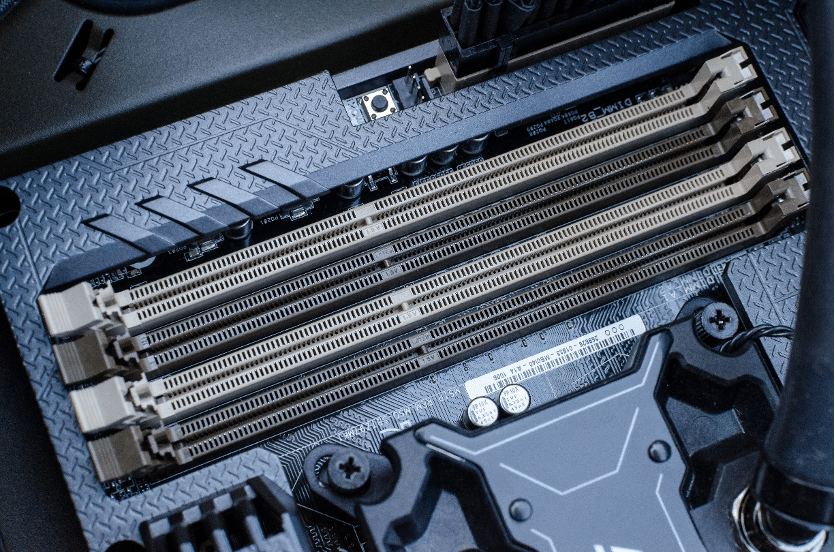

- RAMの種類(DDR4/DDR5)と最大容量、推奨スロット配置を確認

- GPUの長さとケース内のクリアランスを確認

- PSUの出力とコネクタ数(CPU 8ピン、24ピン、PCIe 6/8ピン)を確認

- ストレージ接続(M.2スロットの数、SATAポートの数)を確認

価格比較と購入先(日本向けの代表例)

国内でよく使われる販売チャネル:

- 大手EC: Amazon.co.jp

- 家電量販店: ヨドバシカメラ、ビックカメラ

- 自作PC専門: ツクモ(TSUKUMO)、ドスパラ(Dospara)、パソコン工房(PC Koubou)

- 中古/パーツ流通: メルカリ、Yahoo!オークション(注意して確認)

Note: 地域やセール時期で同じパーツの価格差が大きく変わります。価格比較サイトやSNSコミュニティ(例: Reddit系コミュニティ、日本語ならTwitterや2ch系まとめ)も情報源になります。

重要: 購入前に必ず商品ページの技術仕様とメーカーの互換性情報を確認してください。返品ポリシーや保証条件も確認しましょう。

さっと準備するためのクイックスタートチェックリスト

- 作業用の広い平坦なスペースを確保(埃が少ない場所)

- 各パーツの互換性を最終確認(箱やWebの仕様表で)

- 小型のプラスドライバー(PH0/PH1相当)

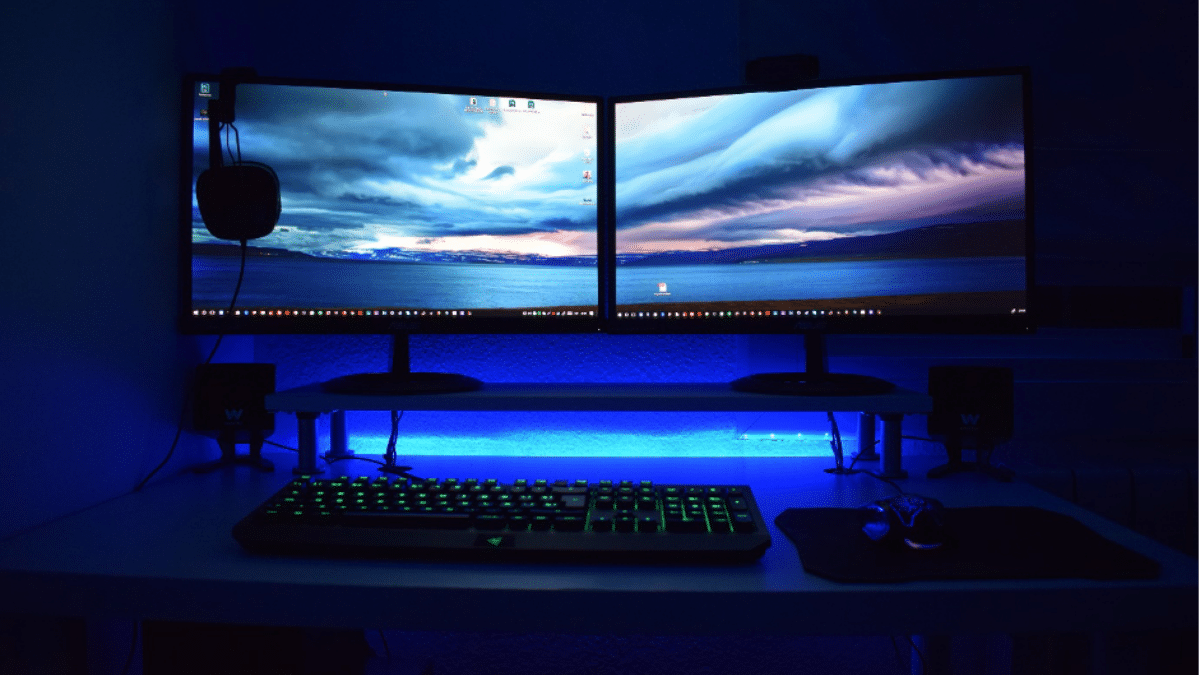

- モニター、キーボード、マウスの用意

- Windowsインストーラー用USB(8GB以上)またはインターネット接続

- 結束バンド(ケーブルタイ)、静電気対策(放電を心がける)

組み立て手順(詳細)

ここからは具体的な組み立て手順です。各ステップでの安全上の注意点やよくある間違い、チェック項目も合わせて説明します。

ステップ1 ケースを準備する

- ケースの外装保護フィルムや緩衝材を取り除きます。

- 取り外せるサイドパネルやトップパネルを外して、内部作業しやすい状態にします。

- 付属のネジ類は小容器にまとめて保管してください。

注意点: ケース内部の鋭利なエッジに手を切らないよう手袋を用いるか、作業時に注意してください。

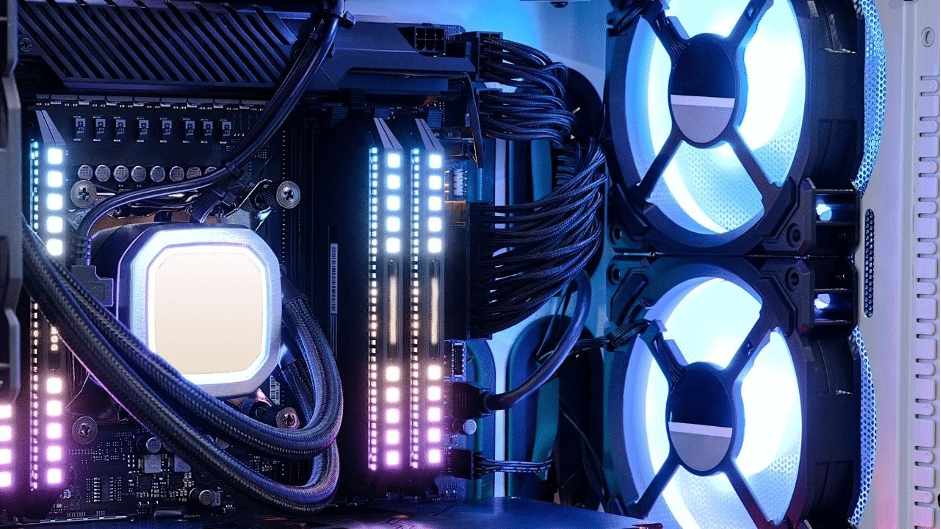

ステップ2 ファンを取り付ける

- ケースに付属のファンがある場合も、追加でフロント吸気×2、リア排気×1は推奨構成です。トップに排気ファンを追加すると冷却効率が上がります。

- ファンの向き(ブロワー方向)を確認して、空気の流れを意識して配置します。一般的にはフロントから吸気、リア/トップから排気です。

- ファン固定時はネジを均等に締め付けて振動を防ぎます。

よくある失敗: ファンの向きを逆にして取り付けてしまうとケース内のエアフローが逆になり、冷却性能が低下します。

ステップ3 マザーボードを取り付ける

- ケースのスタンドオフ(スペーサー)がマザーボードのネジ穴に合っているか確認します。合わない場合は不要なスタンドオフを外すか位置を合わせます。

- I/Oシールドとマザーボードのポートを合わせ、ずれがないように慎重に載せます。

- 付属ネジで斜めに締めないよう、対角に緩く固定し、最後に均等に締めます。

チェック: ネジの締めすぎは基板の破損につながるので注意。付属ネジを使用してください。

ステップ4 メモリを取り付ける

- RAMの切り欠きとスロットの切り欠きを合わせ、両端を均等に押してカチッと音がするまで取り付けます。

- デュアルチャネル運用の場合は、マニュアルの指示に従って推奨スロット(通常は一段おき)に挿入します。

トラブルヒント: RAMが認識されない場合は、挿し直し、スロットを変える、またはBIOSでメモリ設定を初期化します。

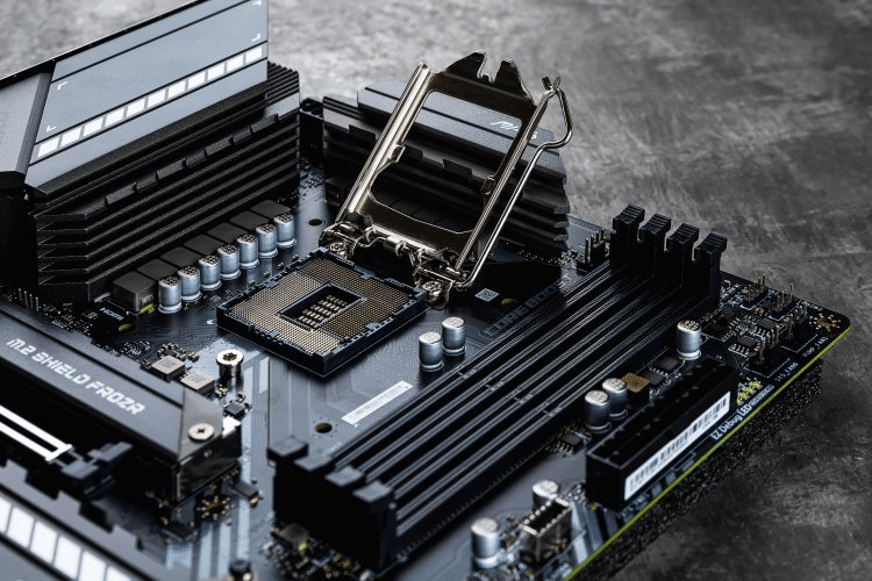

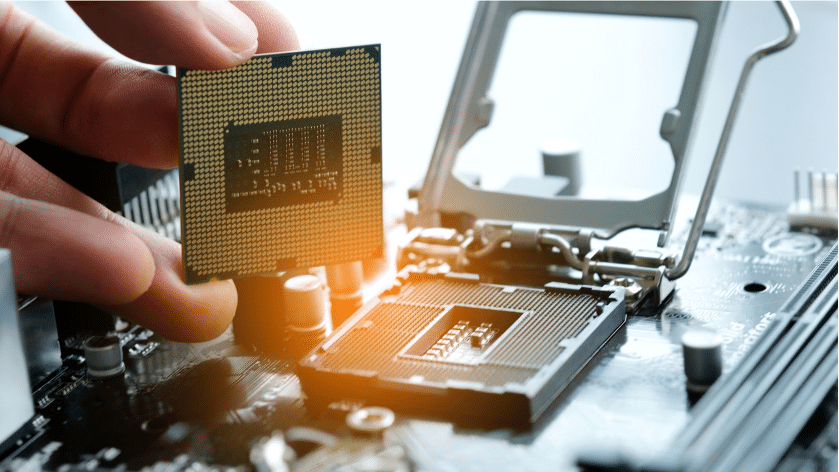

ステップ5 CPUを取り付ける

- CPUソケットのレバーを開け、向き(マザーボード・CPUの三角印など)を合わせて慎重にセットします。

- CPUクーラーを取り付ける前に、付属の品質表示や互換情報を確認します。サードパーティのクーラーはバックプレートが必要な場合が多いです。

- サーマルペーストを自分で塗る場合、ほんの少量(米粒〜半エンドウ粒程度)をCPUの中央に置き、クーラーを取り付けると均一に広がります。プレコーテッド(あらかじめ塗布済み)の場合は追加不要です。

注意: ピンや接点に触れないよう素手で触れないこと。静電気に注意し、金属に触れて放電してから作業しましょう。

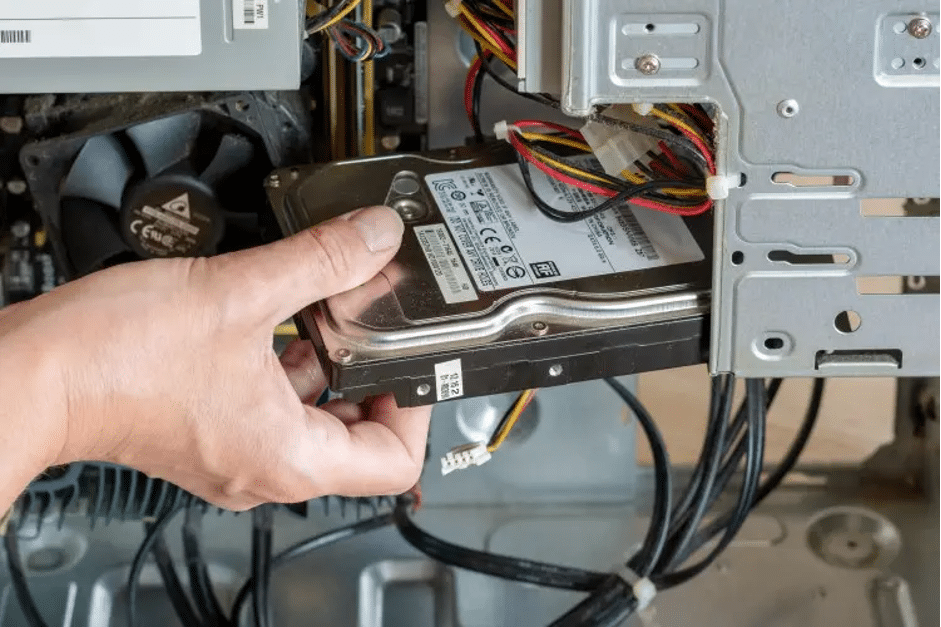

ステップ6 ストレージを取り付ける

- M.2 NVMe SSDはマザーボードの指定スロットに斜めに差し込み、スタンドオフにネジで固定します。

- 2.5インチSSDや3.5インチHDDはケースのドライブベイにスライドさせてネジで固定、SATA電源とSATAデータケーブルを接続します。

パフォーマンスヒント: 起動ドライブはNVMe SSDにするのが一般的です。大容量データは容量あたりのコストが安いHDDに保存する運用が多いです。

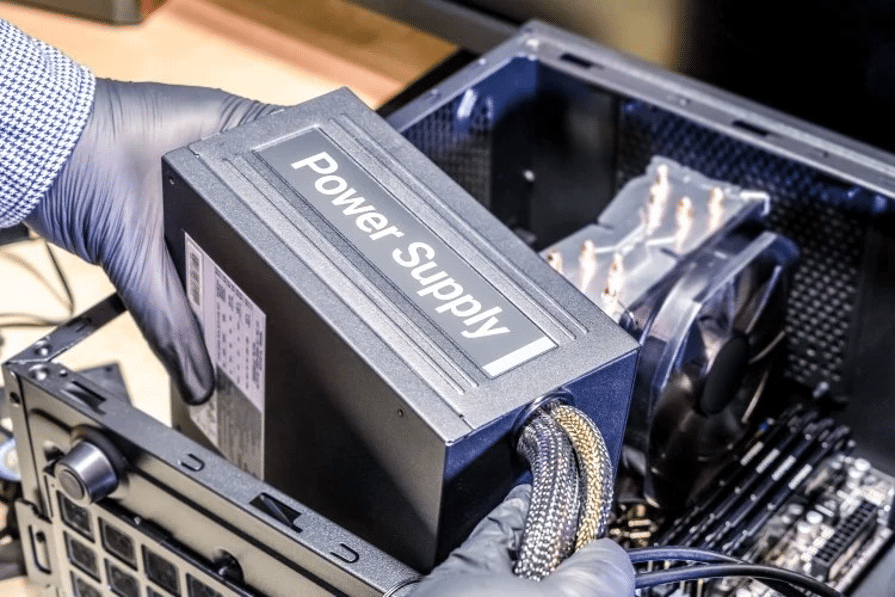

ステップ7 電源ユニットを取り付ける

- PSUブラケットが付属するケースでは、先にブラケットを取り付けてからPSUをスライドインします。

- PSUのファン向き(ケース底に通気口がある場合は下向き)が適切か確認します。

- 24ピンATX、8ピンCPU、PCIe用の電源コネクタが確実に接続できるようルーティングを計画してください。

安全注意: 電源ユニットをケースに取り付けた状態で通電する前に、すべての配線とコネクタが確実に接続されているかを再確認してください。

ステップ8 マザーボードへの内外配線を接続する

- フロントパネルの電源スイッチ、リセットスイッチ、パワーLED、HDD LEDなどのピンをマザーボードのフロントパネルヘッダーに接続します(マザーボードのマニュアルを参照)。

- USB 2.0、USB 3.0(青色ケーブルが多い)、フロントオーディオヘッダーの接続を行います。

- ファンの電源はマザーボードのファンヘッダー(3ピン/4ピン)に接続し、PWM制御が必要なら4ピンに接続します。

チェック: LEDの極性(+/−)を間違えると点灯しません。正しい向きを確認して接続してください。

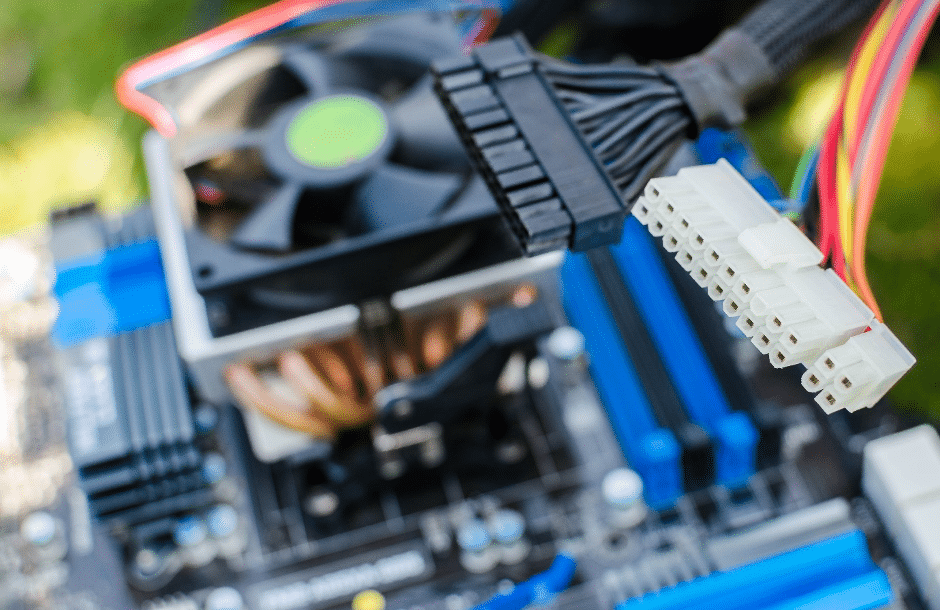

ステップ9 電源ケーブルを接続する

- 24ピンATXコネクタをマザーボードに接続します。

- CPU用の8ピンEPSコネクタを上部のCPU電源ヘッダに接続します。

- GPUにPCIe電源が必要な場合は、6/8ピンコネクタをGPUに接続します。

- SATA電源ケーブルをストレージへ接続します。

ケーブル管理: PSUカバーやケーブルルーティングホールを活用してケーブルをまとめ、エアフローを妨げないようにします。

ステップ10 グラフィックカードを取り付ける

- 一番近いPCIe x16スロット(通常はCPU近傍)を確認します。

- 拡張スロットカバーを外して、GPUを水平に差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。

- ケースの背面でネジ止めしてGPUを固定し、必要なPCIe電源ケーブルを接続します。

注意: GPUが長すぎてケースに入らない場合はケースのスペック(最大GPU長)を確認すること。

ステップ11 初回電源投入とBIOS確認

- 周辺機器(モニター、キーボード、マウス)を接続して電源を入れます。

- ファンが回転し、LEDやPOST(電源投入自動診断)のサウンドがあるか確認します。ビープ音コードやマザーボードのステータスLEDはエラー判別に役立ちます。

- BIOS/UEFIに入るには電源投入直後にメーカー指定のキー(一般的にはDelete または F2)を押します。

- BIOSでCPU、メモリ、ストレージが認識されているか確認し、必要であればXMPやメモリプロファイルの有効化を行います。

トラブルシューティング初級: 画面に何も表示されない場合は、電源ケーブルやGPUのスロット、メモリの差し込みを再チェックします。最小構成(CPU、1枚のRAM、GPU(必要時)だけ)でPOSTするか試して問題切り分けをします。

ステップ12 Windowsをインストールする

- 別のPCでマイクロソフトのWindowsメディア作成ツールを使い、USBインストーラーを作成する(日本語版Windowsのイメージを取得)。

- BIOSのブート順序をUSB優先に変更して再起動、インストーラーを起動して画面の指示に従いインストールを進めます。

- ドライバ(チップセット、GPU、LAN/無線)をインストールし、Windows Updateを実行します。

ローカル注意: 日本語環境での初期設定(キーボードレイアウト、地域設定)を忘れずに行ってください。

よくあるトラブルと対処法

- 電源が入らない: 電源ユニットのスイッチ、電源ケーブル、24ピン/8ピンの接続を確認。フロントパネルの配線ミスがないかもチェック。

- 画面に映らない: GPUの電源接続、モニターの入力切替、メモリの装着不良を確認。最小構成での起動を試みる。

- ビープ音が鳴る: マザーボードのマニュアルでビープ音コードを確認して原因(メモリ、CPU、GPU)を特定。

- ストレージが認識されない: SATA電源/データケーブルの接続、M.2の固定ネジ、BIOSでのSATAモード確認(AHCI/RAID)を行う。

役割別チェックリスト(目的別推奨構成)

ゲーマー向け

- 高クロックのCPU(シングル/マルチ両方のバランス)

- ハイエンドGPU(VR/高FPS対応)

- NVMe SSD(起動とゲームのロード時間短縮)

- 16GB〜32GBのRAM

- 良好なケース冷却

クリエイター(動画編集/3D)向け

- コア数の多いCPU

- VRAMが多いGPU(CUDA/OpenCL支援)

- 32GB以上のRAM

- 大容量ストレージ(NVMe起動+大容量HDD/SSD)

事務作業/家庭用向け

- 省電力/コスト重視のCPU

- 内蔵GPUまたはエントリーGPU

- 8GB〜16GBのRAM

- コンパクトケース(小型フォームファクタ)

代替案と比較

中古PCを購入するメリット: 価格が抑えられる、即納可能。 デメリット: 保証が短い/不明瞭、内部の状態や過酷な使用履歴(オーバークロックやマイニング)があるかもしれない。

BTO/メーカー製PCを購入するメリット: 初期設定済み、保証とサポート付き。 デメリット: カスタマイズ範囲が限定されることがある、コストパフォーマンスが自作より低い場合がある。

オンラインPCコンフィギュレータを使うメリット: カスタム感と専門スタッフの組立・検証が得られる(例: 国内のBTOメーカーや海外の受注生産業者)。

ローカルの販売例: ツクモ、ドスパラ、パソコン工房は自作パーツ販売とBTOの両方を提供しており、店頭で相談できる利点があります。

ミニSOP(作業をスムーズに進めるための短い手順)

- パーツ到着後、箱を全て並べて内容物チェック

- ケースと必要工具を準備

- マザーボードを外で予備組み(CPU、RAM、M.2)してからケースに載せる

- ケースにマザーボードを固定し、ストレージ・電源を取り付ける

- GPUと最終配線を行い、初回起動を実行

- BIOS確認後、OSインストール

- ドライバと安定性チェック(ベンチ・温度監視)

リスクマトリクスと対策

| リスク | 可能性 | 影響度 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 静電気による部品損傷 | 中 | 高 | 金属に触れて静電気を放電、静電防止マット/リストストラップを利用 |

| ケーブルの接続ミスで起動しない | 中 | 中 | マニュアル参照、コネクタの形状を確認して接続 |

| GPUやCPUの過熱 | 中 | 高 | 適切なクーラーとエアフロー設計、サーマルペーストの正しい塗布 |

| 中古パーツの不具合 | 中 | 中 | 信頼できるショップで購入、動作確認と短期運用テスト |

受け入れ基準(テストケース)

- BIOSでCPU、メモリ、ストレージが正しく認識される

- POST(電源投入自動診断)でエラーなし

- OSインストール完了後、デバイスマネージャーで主要なデバイスにエラーがない

- ベンチマークやストレステストで温度と動作が安定している

意思決定フローチャート

flowchart TD

A[PCを作る目的は?] -->|ゲーム| B[高性能GPUを重視]

A -->|動画編集| C[多コアCPUと大容量RAM]

A -->|事務/軽作業| D[省電力でコスト重視]

B --> E{自作するか買うか}

C --> E

D --> E

E -->|自作| F[パーツを選んで組み立て]

E -->|購入| G[BTOまたは中古を検討]用語集(1行定義)

- BIOS/UEFI: マザーボードの基本ソフトで、ハードウェア初期化を行う

- NVMe: 高速なM.2接続SSDの規格

- PSU: 電源ユニット(Power Supply Unit)

- XMP: メモリの動作プロファイル(オーバークロック設定の簡易化)

日本での購入時の注意点

- 保証期間や返品条件を確認しましょう。メーカー保証と販売店保証が別にある場合があります。

- 海外モデルと国内流通モデルで付属品や保証が異なることがあります。言語やマニュアルも確認してください。

- 家電量販店はポイント還元や店頭サポートが利点、専門店はパーツの在庫と知識が豊富です。

まとめ

自作PCは「目的に合わせた最適化」「コストの最適化」「学びと満足感」というメリットがあります。一歩ずつ手順を追えば初心者でも安全に組み立てられます。まずは目的を明確にして、互換性を確認し、クイックスタートチェックリストに沿って作業を進めましょう。トラブルが起きても、最小構成での起動確認やBIOSのチェックで多くの問題は切り分け可能です。

FAQ

自作PCに必要なツールは何ですか?

小さなプラスドライバー(PH0/PH1)、結束バンド、静電気対策(放電)だけで始められます。精密工具やピンセットがあれば細かい作業が楽になります。

初めてでも本当に自作できますか?

はい。基本を理解し、手順どおりに進めればできます。メーカーのマニュアルや動画チュートリアルを併用することをおすすめします。

中古パーツを使っても大丈夫ですか?

中古はコストメリットがありますが、保証や動作保証が不明瞭な場合があるので、信頼できる販売元と動作確認を重視してください。

どのタイミングでBIOSの設定をいじるべきですか?

初回はデフォルトで起動し、すべてのデバイスが認識されてからXMPやブート順、ファン制御などを調整してください。

このガイドがあなたの自作PCプロジェクトの助けになれば幸いです。必要なら目的別の具体的なパーツリストや予算別の推奨構成も作成しますので、用途とご予算を教えてください。